【記者李容珍、實習記者蕭琬薰台北報導】「羅馬就像一間超大型博物館,在這個城市裡,不論是在地底下的墓窟或地上的壯麗教堂,羅馬就像是一個鮮活的立體藝術史教科書,同時也結合教會歷史的見證,內容非常豐富。」

淡江大學通識中心副教授戴佳茹,日前受台灣基督教藝術協會邀請在教會分享「羅馬教堂藝術行旅──縱觀教會千年發展變貌」時表示,義大利有很多精彩的城市,但沒有一個城市像羅馬一樣可以從教堂藝術清楚看見兩千年教會歷史的發展,從教會早期教會受逼迫的窘境,到君士坦丁大帝信主後蓋的帝王教堂,之後十六世紀教皇為了蓋輝煌大教堂賣贖罪券,於是加速馬丁路德的宗教改革。

她說,透過這些教堂建築、繪畫、雕刻,帶領我們進入神的國度固然非常好,但最重要的是認識藝術背後的那位上帝,祂是昔在今在永在的主,祂永遠掌權。

從華麗到極簡教堂藝術 看見上帝

她說,從四世紀開始蓋的教堂到當代的千禧教堂,兩千年精彩的教堂藝術全都在羅馬可見。雖然巴洛克充滿戲劇張力的華麗教堂藝術,與當代建築強調「少即是多」的極簡藝術,兩者教堂藝術美學相差這麼大,但其實教堂的藝術設計都是在回應當時教會與信徒的需求。像當代的千禧教堂整大片純白的牆面,和透天大玻璃天花板,只要仰頭望向上,寬廣的天空就在我們頭上,更能讓資訊爆漲且繁忙的現代人感到心靈遼闊,容易親近上帝。

在羅馬可以有早期基督教的馬賽克教堂藝術之旅,或者是地下墓窟之旅,或是文藝復興的米開朗基羅之旅,甚至巴洛克的貝尼尼或卡拉瓦喬之旅,…都有。每一趟不論從教會史或藝術史來看,都有非常豐富的內涵。因為羅馬在巴洛克藝術之前大部分都是以基督信仰為主題創作,過去西方藝術史的發展緊緊的與教會歷史變革繫在一起,是無法分割的,而若將西方藝術史與教會史串連在一起觀看,就是非常精彩的兩千年基督教藝術之旅。

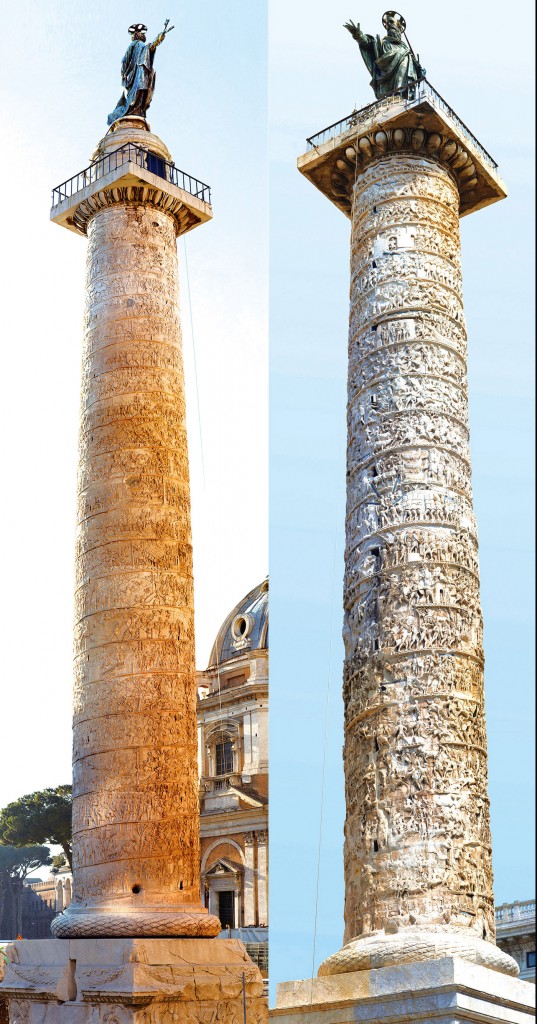

「羅馬從多神教改為基督教信仰」她用兩張「羅馬皇帝石柱」,一張拿著兩根鑰匙,是彼得,另一個石柱上面是保羅。羅馬帝國的石柱,最上面本來應該是皇帝的雕像,但現在卻是使徒彼得和保羅的雕像。這代表基督教已經在羅馬多神教中得勝,而今天羅馬的城市行銷主要就是推廣行銷彼得和保羅這兩位使徒。

從多神信仰到信仰獨一真神

戴佳茹說,過去的戴克里先浴場(Thermae Diocletiani)已經改建成大教堂,是由文藝復興時期的米開朗基羅設計。羅馬帝國萬神殿以前是拜許多神的,但早已經改成聖母與諸殉道者教堂(Santa Maria ad Martyres),可是大家還是習慣仍叫它萬神殿。

現在的祭壇上面的壁龕都鑲有十字架,且已經祝聖了。包括羅馬帝國時期殺害許多基督徒的競技場,都已被教皇祝聖了。如果我們走進裡面便可以看到一個巨大十字架立在裡面。所以這些過去拜偶像、拜異教、殺基督徒的場所,後來基督的得勝在羅馬處處可見痕跡。

羅馬是從耶路撒冷的一小群基督徒傳福音到了西方,所以我們要去了解過去基督教的歷史發展才有辦法去理解整個西方的文明。戴佳茹說,以前上藝術史的時候,老師告訴他們,「一定要懂希臘神話跟聖經。」若看不懂這些,教堂的壁畫或博物館的圖像都會看不懂;因為有很多東西都是和神話和聖經故事有關。

至於羅馬是如何從多神教改信基督教?戴佳茹表示,早期基督教有兩、三百年基督徒過著非常悲苦的生活,在羅馬是偷偷摸摸地聚會;因為羅馬帝國不允許信基督教。而且如果不拜皇帝,就會在競技場被野獸吞吃。但也因為這些殉道者的犧牲奉獻,許多人看見基督徒堅定的信心,所以幫助了基督信仰在短短的兩百年傳開。

她說,羅馬地下墓穴留下四世紀之前的壁畫、銘文、雕塑、石棺等最早的基督教藝術,是人類最珍貴的文化遺產、重要的基督教考古證據,也是基督教受羅馬暴君迫害的歷史見證。

各種壁畫圖像為安慰困苦中的人

在羅馬地窟有很多的圖像其實是不斷重複出現的,都具有基督教信仰意涵象徵。早期耶穌最常看到的就是「好牧人」形象,一位年輕有力的男子,肩扛著一隻小羔羊;在拜占庭的時候,耶穌是一位榮耀得勝的將軍,中世紀晚期的時候,耶穌是嚴厲的審判者。

談到早期基督教的符號與象徵,戴佳茹說,早期基督教地下墓穴壁畫,特別強調救恩、復活、永生、祈禱和洗禮等主題,因為這些對於當時的人來說最重要;像是給家人一個安慰,信徒就會覺得很有信心。譬如鴿子、棕櫚樹、孔雀、鳳凰和羔羊等象徵圖像。而常見的聖經故事,明顯以舊約故事為慣例,大多是約拿和但以理的故事,呈現上帝看顧與憐憫。

使用人物形象較能解釋那些已故的基督徒將會得到救贖,就像舊約故事場景中描繪的人物已經得到救贖一樣。這故事對於已離世並進入永恆的人是很需要的,主要都是強調上帝拯救人類計畫的啟示。這些圖像不是為了裝飾,也不是為了藝術而藝術,而是為了安慰人心,造就人心,使人更剛強。

XP是基督前兩字母 早期十架符號

戴佳茹說,當時常看到的錨,象徵著十字架,以前基督教沒有被接受,十字架給人看是羞辱的,是一種刑罰,所以也不太敢去做那個符號,早期基督教以象徵方式掩飾十字架,它是希望與救恩的象徵,也是靈魂已平安抵達永恆港口的象徵。另外XP是希臘語中「基督」一詞的前兩個字母,是基督教使用的最早的十字形符號之一。墓碑上有此字縮寫,表示死者是基督徒。從墓穴藝術圖像或符號來看,早期基督徒生活很不容易,很多人在幽暗受逼迫的環境之下成長的。

戴佳茹說,君士坦丁大帝信主後,對整個基督教的歷史有很大的轉變,在皇帝的認可和支持贊助下,基督徒不必偷偷摸摸的聚會,在羅馬、耶路撒冷、伯利恆及其他地方,可以光明正大地買地蓋教堂,因此出現很多帝王教堂。現今我們可以看到這麼精彩的基督教藝術,大部分就是從君士坦丁繼位開始。

羅馬僅次耶路撒冷 影響教會史最多

影響基督教歷史最多的,除了耶路撒冷之外,就是羅馬。君士坦丁大帝也在羅馬贊助蓋聖彼得、聖保羅、聖約翰大教堂。不過今天看到的教堂外觀這麼漂亮的都不是君士坦丁那個年代蓋的,都是已經再修建過的,才會變成今天我們看到的樣貌。

教堂被皇帝贊助之後,教堂藝術從地底下升到地面上,給人的感受大大的改變,一個強調榮耀得勝、華麗的感覺,另一個是非常貧窮困苦、生命被逼迫。

戴佳茹說,十五世紀初的時候,教皇想要重新把羅馬這個地方改造成全世界最強盛的基督教王國,所以他們大量興建文藝復興的建築藝術,想再次打造羅馬的榮光。

西斯篤四世就在梵蒂岡建造博物館和圖書館,另外還興建一座非常有名的西斯汀禮拜堂;禮拜堂的空間比例是依照所羅門聖殿的長、寬、高比例,並且還要大1.5倍。西斯汀禮拜堂下面左右兩邊的牆壁是先從佛羅倫斯聘來的早期文藝復興畫家所畫。二十五年後教皇聘請米開朗基羅畫《創世記》天花板。再過二十四年,經過宗教改革與羅馬大劫後,米開朗基羅畫《最後的審判》。所以在這小禮拜堂可以觀看到早期、興盛期和晚期的文藝復興畫作,三種風格明顯的不同,卻又調和在一起。十六世紀,教皇們實施非凡的城市計畫建設、致力把羅馬建成新的耶路撒冷聖城。

文藝復興和宗教改革互相刺激

從歷史來看文藝復興和宗教改革是同一個時期,在蓋大教堂的時候要花很多錢,到後來錢都從賣贖罪券得來。所以1510年,德國的馬丁路德到羅馬時,當他看到聖彼得大教堂蓋得那麼華麗,又看到當時教皇生活糜爛,七年後在威登堡大教堂前面貼了九十五條論綱。

若沒有文藝復興發生,宗教改革的刺激不會那麼快,所以這也是互相刺激所產生的宗教文化歷史事件。

戴佳茹表示,上帝帶領建築師建造這座聖彼得大教堂,讓人可以經歷到神的同在。聖彼得大教堂經歷120年、18位教皇、12位建築師,慢慢改造,我們今天看見的聖彼得大教堂廣場現可容納五十萬人。

今年疫情期間,義大利教堂沒開放,復活節的時候,教宗聖方濟各獨自一人在空蕩蕩的聖彼得大教堂廣場前祈禱,令人感傷,也讓我們重新省思自己的信仰是扎根在哪裡?

不是在那些藝術作品,乃是藝術品背後的那位上帝。