「在我們猶太人之前,你們基督徒已經是錫安主義者。認知這一點很重要。」

這是以色列前總理班傑明.納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)今年六月在以色列國會向參加耶路撒冷祈禱早餐會的團員發表演說時所說的話。

他說的沒錯,一開始主要是宗教改革後興起的新教(Protestant)和福音派(Evangelical)神學家和牧師,由他們首先公開倡導以色列的民族復興。無論是清教徒(Puritan)、合一弟兄會(Moravian)、衛理公會(Methodist)教徒、虔信派(Pietist)教徒還是新興的五旬節(Pentecostal)教派和復興運動(Renewalist movement),他們都相信猶太人未來的命運是回到他們古老的家園。幾個世紀來的第一次,宗教改革使一般的基督徒也能用他們的語言來閱讀聖經,讓人們重新發現了基本的聖經真理,包括神應許的猶太人聚集回他們列祖的土地。

「希伯來根源」運動的出現

隨著神話語的普及,尤其在歐洲和北美地區,人們越來越意識到以色列在救贖歷史中的核心和長久的作用。與此同時,人們對基督教信仰的猶太根源有了更大的覺醒。塔木德(Talmudic)和舊約研究開始在歐洲許多神學院蓬勃發展。

在英國,約翰.吉爾(John Gill,1697-1771)和約瑟夫.巴伯.莱特富特主教(J.B. Lightfoot,1828-1889)的著作產生了巨大的影響,因為他們的評論包含了許多猶太拉比的見解,並被基督徒廣泛閱讀。

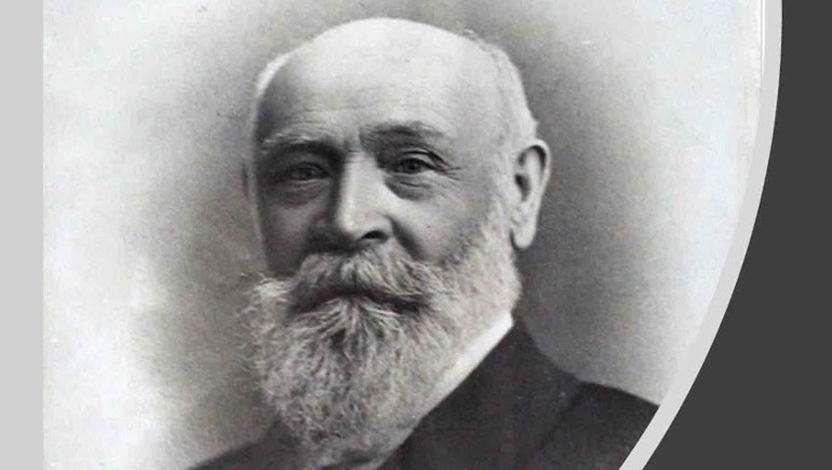

在十八世紀和十九世紀,德國的大學建立了幾間「猶太學院」(Institutum Judaicum),其中最著名的一間猶太學院是弗朗茨.德利茨(Franz Delitzsch,1813-1890)在萊比錫(Leipzig)所設立的。德利茨對聖經舊約的評論直到今天仍被廣泛閱讀,他還因著首次將新約聖經翻譯成希伯來語而聞名,尤其他是在艾利澤.本.耶胡達(Eliezer Ben Yehuda)推動復興希伯來語的幾十年前就已經完成了。

牛津大學講師阿爾弗雷德.伊德善(Alfred Edersheim)也極力促進當時人們對基督教希伯來語根源的了解。伊德善是名來自一個拉比家庭的孩子,在成為改信基督教的猶太人之前,他接受著塔木德的教育。他的開創性著作《彌賽亞耶穌的生平與時代》(The Life and Times of Jesus the Messiah)將讓基督徒對福音書和耶穌是猶太人有極大的覺醒。

一種新現象

正是這種對耶穌是猶太人和初代教會的新認識,導致了基督教界中另一種現象的興起。許多猶太人在保留他們的猶太傳統的同時,也開始相信耶穌(Yeshua)是他們所等待的彌賽亞。幾個世紀以來,信耶穌的猶太人雖然人數不多,但通常被迫放棄他們的猶太人身分認同,並需要做出根本性的改變。自早期的大公會議(Ecumenical council)以來,信耶穌的猶太人被禁止參加猶太會堂(Synagogue)的聚會、禁止保持猶太傳統與慶祝猶太節日,也包括不能守安息日(Shabbat)。

但是透過重新發現耶穌和早期使徒的猶太人身分,人們越來越意識到最初在一世紀的那些信徒並沒有加入基督教,而僅僅是作為「相信耶穌是彌賽亞」的猶太人而已。這部分的第一次現代體現是在1882年,當時一個拉比家庭的孩子約瑟夫.拉賓諾維茨(Joseph Rabinowitz)接受了耶穌作為他的彌賽亞的信仰,但他拒絕加入基督教的教派,也沒有放棄他的猶太傳統,而是在摩爾多瓦(Moldova)的基希涅夫(Kishinev)擁有一個獨特的猶太祈禱所,保持著一種猶太人的崇拜方式,而在當地的禮拜儀式是透過意第緒語(Yiddish)舉行。許多人認為這是現代彌賽亞猶太信徒運動的開始。拉賓諾維茨預期會遭到來自猶太社群和基督教社群的強烈抵制,但他也在新教教會中找到了來自德國的弗朗茨.德利茨等領導人的熱情支持,他們在拉賓諾維茨的立場上看到了基督教起源的新代表。雖然拉賓諾維茨後來成為英國聖公會(Anglican Church)的成員(引起他原先一些成員的關注),但「希伯來基督徒」(Hebrew Christians)的想法在新教徒和福音派的人群中引起越來越大的興趣。

根據教會歷史學家唐納德.M.路易斯(Donald M. Lewis)教授的說法,這些越來越多的猶太皈依者大大的影響了復興以色列的新運動的發展和神學,特別是在英國。路易斯教授甚至認為1917年《貝爾福宣言》(Balfour Declaration)中的「恢復家園的語言用法」在很大程度上受到這些猶太信徒教義的影響,他們是堅定支持在以色列地(Eretz Israel)恢復猶太人家園的支持者。

在十九世紀與二十世紀間,新生的彌賽亞信徒運動在東歐經歷著顯著的發展。根據著名的路德會(Lutheran)牧師理查德.魏恩波(Richard Wurmbrand)說,僅在羅馬尼亞(Romania),彌賽亞信徒運動就發展成數以萬計的信徒。在選民事工差會(Chosen People Ministries)負責人米切.基里沙(Mitch Glaser)的博士研究中,二戰前有二十萬至三十萬名彌賽亞猶太信徒主要生活在東歐,只有少數人決定效仿拉賓諾維茨的例子,融入傳統教會。

可悲的是,他們對耶穌的信仰並沒有在宗教改革後的土地上拯救他們的生命,因為在大屠殺(Holocaust)期間,歐洲大多數彌賽亞猶太信徒與他們的猶太同胞一起在奧斯威辛(Auschwitz)和其他納粹死亡集中營裡喪生。當時德國的一間福音派教會甚至修改了他們的法規,規定「猶太人不允許進入他們的教會」,因為他們是「基督殺手」。可悲的是,最初幫助發起基督教猶太復國主義運動的德國,變成了寫出基督徒對猶太人歷史中最黑暗篇章的國家。

了解我們起源的窗口

今天,彌賽亞信徒運動再次經歷了一定程度的增長,目前估計以色列有一萬五千至二萬名彌賽亞信徒。對於今日的許多神學家和教會領袖而言,彌賽亞猶太信徒社區代表了神在我們這個時代的一個小而具先知性的舉動。甚至在羅馬(Rome)的梵蒂岡(Vatican),天主教神職人員和彌賽亞信徒領袖間的協商近年來也在進行著。1800年後,一道基督教的猶太水流再次出現,不僅引人入勝,似乎也再次打開了回到初代教會最開始時的那扇窗戶。

對於今天的許多基督教錫安主義者來說,這個小而且正在成長的彌賽亞信徒樹苗代表了他們信仰的最初形式。幾個世紀以來,許多人忘記了耶穌是猶太人,且被他的追隨者稱為「拉比」。耶穌的門徒和新約的作者都是猶太人。直到二世紀中葉,教會仍然遵循猶太傳統。早期的門徒聚集在耶路撒冷的聖殿,遵守猶太人的飲食法則,並沒有想過要開始一種新的世界宗教。最初,外邦人只是勉強被允許進入這信仰,而第一個外邦信徒哥尼流(Cornelius)是在聖靈明確引導後才受洗的(詳見使徒行傳第10章)。

即使當保羅,這位「外邦人的使徒」(the Apostle to the Gentiles),後來開始他在小亞細亞(Asia Minor)、希臘(Greece)和羅馬的宣教之旅時,他也總是特意在當地的猶太會堂開始他的傳道工作,因為他明白彌賽亞到來的好消息,神首先應許給猶太人,然後才給外邦人的(羅馬書1:16ff),但是當第一批外邦人被接納後,教會的人口結構迅速發生了變化,甚至到一世紀末,大多數基督徒都是外邦人,此後教會的領導權迅速從猶太人手中轉移到外邦人手中。

兩個主要的因素促成了這樣的轉變。首先,外邦信徒的人數很快超過了猶太信徒。羅馬帝國內許多起初以猶太人為主的聚會,在保羅時代就被大量的外邦人信徒所改變。其次,在羅馬人維斯帕先(Vespasian)和提圖斯(Titus,西元69與70年)以及後來的哈德良(Hadrian,西元134年)征服了猶太地區後,使以色列土地上的猶太人口銳減,約有三分之二的猶太人被殺害,其餘的猶太人則分散在國外,與此同時,耶路撒冷也失去了作為猶太人精神與生活中心的地位。

耶路撒冷對早期信徒的重要性難以估量。第一次的初代教會耶路撒冷會議是在耶路撒冷舉行,而且保羅仍然定期走訪聖城,向主要使徒們報告他擴展福音事工的努力。在那裡,保羅還在聖經節期時走訪聖殿,並總從他建立的新教會為耶路撒冷「聖徒中的窮人」帶來所募集的捐款(羅馬書 15:26)。保羅從來都不是自己一個人來到聖城,他總會帶著新的外邦信徒代表團(使徒行傳20:4),顯然他想確保外邦信徒與耶路撒冷有良好的聯繫。

因此,當聖殿在西元70年被毀時,這不僅是場政治上的震動,更是一場屬靈的震撼。西元134年,哈德良還禁止猶太人進入耶路撒冷。作為一種屈辱的行為,猶太省被更名為以色列一個古老敵人的名字「巴勒斯坦」(Palestina),而耶路撒冷則被改名為「愛利亞加比多連」(Aelia Capitolina)。

在這樣的背景下,耶路撒冷的主教職位也被置於外邦人手中。古代最後一位擔任耶路撒冷主教的猶太人是猶大.基里亞科斯(Judah Kyriakos),他是耶穌的兄弟猶大(Jude)的曾孫,但他在西元135年被第一位外邦主教馬庫斯(Marcus)取代,馬庫斯不再是「耶路撒冷的主教」,而是「愛利亞加比多連的主教」。從此,基督教新的精神中心就是羅馬。在接下來的兩百年裡,不僅猶太人在教會中的影響力減弱,而且教會越來越與以色列和猶太人分離。事實上,外邦教會自認為是「新以色列」,並認為自己取代了猶太人成為神的選民。

希望的徵兆

因此,以色列彌賽亞信徒教會的重新出現,對許多基督徒來說,不僅是現代以色列復興的一部分,也是對抗取代神學(Replacement theology)與反以色列主義(Anti-Israelism)的有力解毒劑。甚至保羅本人也使用自己作為便雅憫支派的以色列人身分,向教會表明神沒有拒絕祂的子民(羅馬書 11:1)。

今天許多神學家提出的問題是:新約如何看待彌賽亞猶太信徒的肢體?這個問題實際上可能冒犯早期的猶太教會,而對於後來的外邦教會,比如德國的路德會教會,將彌賽亞猶太信徒排除在他們國家教會的活動之外,這是一種詛咒。對他們來說,很難接受初代教會的信仰就是猶太民族對他們國家古老希望的實現。

早期的使徒,像是保羅和彼得,即使在為爭取接納外邦人加入成為彌賽亞的肢體時,也從未因他們的猶太人身份而掙扎過。保羅的理解是將救恩歷史比喻作一棵古老的橄欖樹。這棵高貴的樹從最早亞伯拉罕(Abraham)信仰的根基發芽,也是大多數猶太男人和女人傳統的彌賽亞盼望。現在,保羅明白神是為外邦人在這棵古老的橄欖樹上「騰出空間」。一些高貴的樹枝(猶太人)被部分剪掉,以便野橄欖枝,也就是外邦人可以「嫁接」上去,這樣外邦人就可以從這棵彌賽亞信仰的古老橄欖樹的滋養汁液中汲取力量和希望。保羅在這個過程中看到了神對亞伯拉罕的應許,就是「地上的萬族都要因你得福」。 (創世記12:3;加拉太書3:8)

然而,這種「更換樹枝」並不是永久性的,因為保羅明白有一天神會將高貴的樹枝重新接回橄欖樹上。保羅甚至對原樹枝的回歸給予了最大的意義。在羅馬書11:12-15中,他陳述了一個驚人的事實:如果猶太人的過失已經為外邦人帶來了祝福,何況他們的被收納呢?原來的枝子接回樹上,代表神復活大能的釋放。因此,像約翰.衛斯理(John Wesley)這樣的傳教士預見到它將會成為未來最偉大復興的催化劑。

因此,重點應該更多放在教會如何為這個新形成但仍然不多的猶太信徒,能再次在我們眼前生長,並提供他們空間和發揮作用。教會需要在祈禱、友誼和支持中與他們同站立,並同時認識到我們這個時代的獨特性。

因此,在我們堅定的支持以色列和猶太百姓的同時,我們也認識到我們與彌賽亞信徒兄弟姐妹間不可分割的聯繫和友誼,尤其是在以色列。透過這樣做,有助於保護教會免受取代神學的影響,並證明神在基督裡永恆的應許確實是「是的並阿們」(哥林多後書 1:20),而我們所生活的時代正是美好的時刻!

文章來源:ICEJ總裁 猶根.布勒博士(Dr. Jürgen Bühler)

翻譯|校稿|編審|台灣ICEJ團隊