◎舞子蜀(香港)

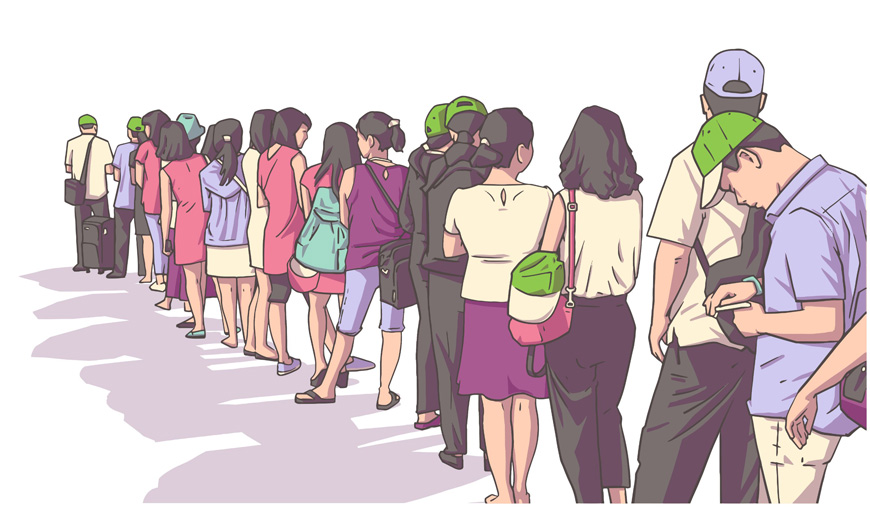

外賣排起了長龍,狹窄的走廊裡擠滿了人群,大片的口罩裸露著無處安放的雙眼。當表情被遮住一半,身體語言在密閉的空間裡被無形放大,低頭滑手機的迅速,左右腳的支撐站立不停交叉,口中刺耳不耐煩的「嘖嘖」聲。

四零三、四零四……外賣號都排到三位數字,但你並不知道這號碼是否意味著,前面有數百人已經和你經歷同樣的等待,又還是,這只是一個無意義的數字,賦予它真實意義的,是在你拿到手裡熱辣辣的包裝盒的那一刻。

千萬等待壓縮無限渺小

這是下班後的疲倦晚八點。這是分布香港七百萬人橫七竪八、密密匝匝街區中的一點。這樣的時空交匯卻在此刻充斥了整個世界,壓在坐在一排長椅中上逼仄等待的我。不斷有新的人向裡湧進,或者是我感到有千軍萬馬正在我面前閃過,他們是阻止我與目標相匯的敵軍,是他們讓我無法能夠立即拎起外賣,飛奔回家。

一天忙亂工作後的情緒感受正在此刻慢慢襲來,連同眼前的噪雜,迫近口罩的勒緊,要將我壓縮成一個很小很小的點,直等到小至無極限後,再瞬間爆發宇宙。

這是等待的嘲弄。即使如此微薄的時間碎片,卻是全然的被動與無力。等外賣,等下一班地鐵,等超市結賬,等手機消息彈出,等天亮,等口罩摘下順暢呼吸的時刻,一天在多少如此碎片中無力踱步,試圖拼湊難以辨認的完全圖景。

等待煎熬成為無邊牢籠

這個世界裹挾著我,正在緩慢進入一個等待的季節。

像是高速旋轉的陀螺逐漸失去外力,人開始往裡退,先將口鼻捂緊,再關上門窗,最後退到內室。空氣中不可見的病毒成了可見的屏障,絕對模糊的信號帶來絕對恐懼的癱倒。等待由最初自信以為的數月,再到懷疑支吾的經年,從瘋搶口罩的恐慌,到選購琳琅口罩的「新時尚」,從試圖恢復「正常」,到重新定義「正常」。沒有什麼不在顛覆著——明明被迫,卻緩慢的讓人無法察覺其荒謬性。心中希冀的,全壓在未來未知的等待中。

但人太不擅長等待,所以在感到內心某些東西流逝的過程中,一定要用之製造些什麼,生出些什麼,掙扎著不肯讓它死去,不肯放棄自己的以為。

當人與人之間的外部交流被迫切斷,內心對孤獨的反抗將之轉向虛擬世界,轉至同室的親近之人,各自為營,同室操戈,人們在屏幕的光亮與內室的黑暗之間來回穿梭,在內心的傷痕與鍵盤的尖叫中撕扯恨意,在渴望被愛的自我與無力給予的他人中博弈消耗。等待的碎片被隨時隨地的信息碎片充斥著,叫囂著,爭奪著,將心碰撞著散亂,又懸浮著無法降落。

的確,最恐懼的是無意義、被流放,如同卡繆在《鼠疫》描述鼠疫城中人們不可所知的生活狀態——「對現時喪失耐心,又敵視過去,放棄未來,活似受人世間法律或仇恨的制裁,過著鐵窗生活的人」。

於是等待的無著落成了最廣闊無邊的牢籠,它可以自由漂浮,卻無時無刻不指向內心深深的懷疑:如果煎熬苦難,到頭來只是苦難本身,一切歸於黑暗與空無,那人生究竟為何?

廿世紀作家貝克特曾用《等待果陀》描述這種等待的荒誕性,揭示人類生存的永恆兩難:看得見的痛苦與看不見的希望,兩者之間的鴻溝該用什麼來填補?果陀究竟是人們聊以慰藉的幻想,還是真實存在的救贖?等待果陀宣告的不是上帝已死,而是上帝仍未出現,而現實人生僅僅在循環與重複中消極抵抗著。如今的疫境之下,人們依然在「等待果陀」,依然在「等待果陀」的現時中徘徊迷茫。

荒誕等待拖成蒼白敘述

於我而言,這樣等待的季節曾是一種嚮往,我以為它可以是一種重整,甚至可以成為休息的理想狀態。然而片刻也許寧靜,時間越流逝,越無起伏,越多盼望被消耗,越多失望累積,越無法忍耐等待。

等待成了對抗無力感——什麼都做不了、做什麼都不知定期的無力感。在寂靜的、了無一人的時候,對抗心底裡生出的衝動——一定要做些什麼,證明不是白白消耗,證明此時的無力仍是有意義的。我知道,是我難以面對赤身裸體的自己,什麼都不做的自己,拒絕聽到心底最深處的聲音,害怕聽到那聲音是在說:你是沒用的、沒人要的、被人遺忘的。

最無力的等待,也在寫作的空白中成了刺骨的荊叢,將本是最自由的釋放,生生長成最想掙脫的禁錮。曾經忙碌的時間裡激情滿滿,感到胸中有無數言詞想要吐露,不同思想在我腦中碰撞激蕩,只是生活連軸轉時,告訴自己總是時間不夠,總是等到「閒暇」時再寫無妨。

然而我忘了閒暇並非一種理想狀態,它的到來固然有平靜安慰,卻也參雜著太多的未知焦慮和自我定罪,當我真正走到這一步時,發現自己竟已無話可說,有的只是無盡的情感掙扎,從前想要敘述的、我以為的真理,在如今靈裡的混沌中,只剩一遍又一遍重複的、近乎哀求的禱告:「告訴我你在,你依然在。」

等待拖成了最蒼白的敘述,空蕩的頁面停留在第一個光標閃爍裡,焦慮良久,仍無法打出一個字,刺眼得讓我無數次關掉文檔,抗拒坐在電腦前。當我感到自己枯竭得無法再給出,當我連自己的感受都無法看清時,我是否能夠寫出打動人心的文字?

所有苦毒咒詛情感出口

在這樣等待的季節,我開始將詩篇翻過來、倒過去,一遍遍默讀、默想,我無法禱告時,無力訴說時,詩篇便代替我的情感,赤裸在神面前。經文裡的光景真實的讓人觸目驚心,哀痛、懷疑、苦悶、詛咒,被遺忘、被背叛、被憎惡、被追殺,所有等待救贖的過程,都被一一毫無保留記錄其中。

赤條條的毀壞、坦白、無助、對處境的絕望、對神無作為的抱怨、對敵人的咬牙切齒,這些看上去如此不「屬靈」的言語、心思、情感,卻是神所愛之人的心聲,是神所默示的。因祂不是要我們以自義的形象來到祂面前,我們內中有再多苦毒,將之一一傾瀉,也好過冷漠轉身背向神,更好過自我欺騙地對著神說假大空的好話。

如C.S.路易斯在《詩篇擷思》中所說:「即使是最惡毒的咒詛,都能讓我們從中看出詩人與神多麼親近。雖受表達方式的扭曲,一種屬神的聲音仍從這些咒詛詩篇中透漏出來。」因是對神說的,即使是極致的情感撕裂中,抓住的繩子,依然是神。

是的,從某種程度來看,有正才有反,有徹底的死,才有真正的生。是否就是要在等待中陷入完全的無助,完全的死去,才能真正憑信心,而非「以為」呢?如果不將自己壞透的心完完全全敞露,看到其中一絲意義都沒有,一點好的光景都生不出來,又怎能真正認識和轉向那知道所有的、掌控一切的神?

宇宙爆炸前的溫柔提醒

人們等待果陀,是不斷在現實的瑣碎與焦躁中抓取線索,來猜想究竟果陀是誰、何時出現,但如此縹緲之希望,如何能在此刻中降落。果陀不是死了,也不是沒有來,而是人心必須先在此刻讓位。不是未來,而是此刻。

若我總是期盼在將來某個時刻,一切都會完美,那此刻便是真正的煎熬,完全的無意義,然而此刻依然是真實的,頂天立地的真實。真實如我的感受,我無法掩蓋,無法逃避,唯有直面,唯有記錄。

如同那天,就在那逼仄的餐廳走廊裡,在宇宙爆炸前的一瞬間,一個聲音溫柔而出:「轉向我。」周圍安靜下來,我驚異,深吸一口氣,在心裡輕聲問:「此刻,你想讓我看到什麼?」

然後我抬頭,正對著我是一方擁擠的收銀台,一個中年模樣、頭髮盤起、身穿紅色工作服的女人,左耳和肩膀夾著電話,聽著電話那頭的點餐,雙手迅速在電腦螢幕前左點右點,然後秒掛電話,又厲聲喊道:「下一位!」身旁的外賣長龍又向前移動,她頭也不抬的聽著對方報餐,出單,收錢,找零,轉身電話又響起……來來回回,重重複復,看似機械、無聊,這卻是她的一天。

等待最終不會徒勞無功

如果眼前的外賣是我的等待,這是否也是她的等待?等待無數個訂單的完成,等待收工,等待脫下制服,等待和家人同桌吃飯,然後此時此刻,她是如此專注在眼前,如此純熟、從容的面對這眼前逼迫而來的焦慮,而我專注地望著她,望見了她的生活,望見了神如何看她。那瞬間,一種充實感從她那裡傳遞過來。就在那一刻,當周圍人目空於焦躁與手機之中,透過她,我看見了神。

耶穌說,「虛心的人有福了。」(馬太福音五章3節)在等待中,我逐漸更加明白,將自己倒空,讓它在時間的流逝中不是被苦毒和焦慮所佔據,而是讓自己的以為慢慢死去,轉而渴慕深一點,再深一點,在每日的生活中一點一點汲取恩典,在恐懼和焦慮侵入的瞬間,轉身向神禱告。有時候,一句話就夠,不斷重複,不是機械的無意識,而是想要讓這句話由頭腦進到心底,想要緊緊抓住,單單依靠,哪怕只是摸到耶穌的衣襟,就已經夠了。

原來,當我真正靜下來聆聽時,內心深處迴響的聲音是,即使什麼都不做,癱倒的等待,荒漠中的無助,我依然是被愛的。就在這裡,在這一時刻,神的面就在眼前。

(創世紀文學獎評審意見與得獎者簡介,詳見gwcontest.org)