◎徐硯美

在我們的教育體系當中,孩子進入學校所受到的大多是「學科教育」,即便在家裡,孩子們可能是被教導規矩、禮貌、社交技巧,可是,家長很少陪著孩子認知自己的「情感」與「情緒」,甚至藉著「否定」以致進一步去壓抑情緒的。

例如,我們經常看到家長嚴厲地要求孩子「不要哭!嘴巴閉起來!」;又或者是當孩子被拒絕、與其他孩子發生衝突而有情緒的時候,我們很快地會說:「這也要計較,又沒有怎麼樣!」;又或者是面對到兄弟姊妹之間的爭執,我們習慣會用長幼的順序,去要求大的要讓小的,小的要聽大的。

作為大人的師長很少有機會停下來,甚至是降低站在孩子面前的「高度」,讓自己蹲下來好好地問:「你發生什麼事了?」、「你的感受是什麼?」、「你希望什麼事情發生但是沒有發生?」、「我們如何一起來面對這件事?」、「你覺得我可以怎麼幫你?」

或許,在很大的程度上,即便是父母、老師、長輩在成長的過程中,情感與情緒也都是被忽視被壓抑的,以致,自己都想要被照顧、被關注,所以面對到另外一個急需被照顧、被關注的對象(孩子)時,那種無力感就會讓其用更大的聲量與情緒,想去把狀況「控制」住。

去接納本不被接納的

耶穌的眼睛其實一直都在找那些「不被接納的人」,痲瘋病人、畢士大池旁的癱子、在正午時間打水的女人、爬到樹上的撒該、整夜勞力一無所獲的漁夫彼得,只因為耶穌沒有把自己的人生放在一個總是要「趕路」,為著一個又一個代辦事項焦頭爛額的狀態。耶穌來到世上,就是為了看見需要,為需要停留,他帶給人身心靈的醫治、滿足,甚至超過對方所求。

在耶穌的時代,身為宗教權威的文士和法利賽人,經常都有自己覺得「更重要的事」,他們覺得獻祭更重要,所以上帝的聖殿在利益糾葛下,逐漸變成買賣牛羊的地方;他們覺得律法更重要,所以他們急著拿行淫的婦人去刁難耶穌。耶穌沒有覺得獻祭不重要,但他說要用「心靈和誠實」來敬拜,他甚至用自己成為人的贖罪祭,來修復人與上帝之間的關係;他沒有覺得律法不重要,但他說「愛」就是律法的總綱。

從不被接納的情緒與情感,到不被看見的小人物與罪人,其實,上帝不斷地在教導基督徒,用另外一雙眼睛,用另外一顆心,去感受去體會去看待這個世界。

腦袋裡的情緒大洗牌

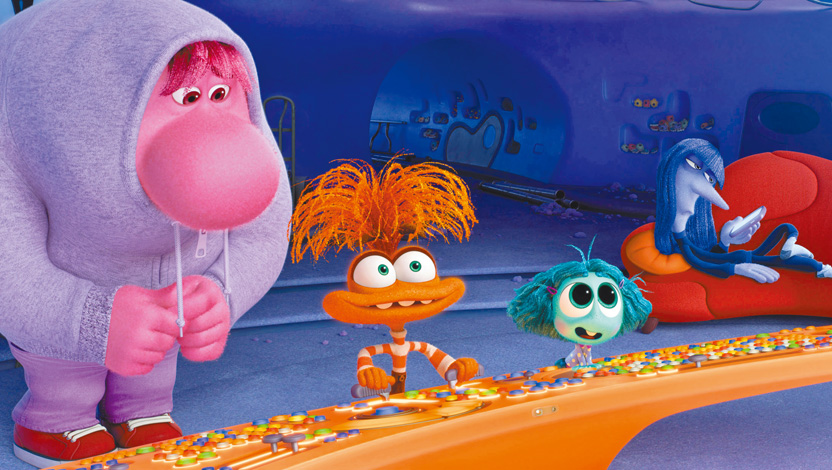

《腦筋急轉彎2》是在相隔九年之後,皮克斯動畫與迪士尼影業共同製作的續集動畫,延續上集的設定,女主角萊莉‧安德森的大腦裡有一個情緒控制台,在上一集當中由不同情緒角色掌握控制台,萊莉就會外顯出不一樣的情緒反應,例如:正向積極的樂樂、悲觀敏感的憂憂、急性子易怒的怒怒、膽小心細的驚驚、對噁心的事物反應很大的厭厭。

續集的開始,萊莉已經長成一個十三歲的少女,她很優秀,特別是在冰上曲棍球的運動上,她與好友布麗和葛雷斯都是國中的曲棍球校隊好手。然而,正當樂樂主控的情緒控制台一切順利的某日,突然一個「青春期」的警報燈響起,讓所有情緒角色都慌了手腳,樂樂最後選擇將這個警報器「發射」丟到意識的深處,當作已經解決了問題。

但是,第二天早上,一個大腦工程隊來到,將整個控制台都改造了,並且來了另外的四個情緒角色:焦慮且總想控制全局的阿焦、總是覺得別人比較好的阿慕、怎樣都提不起勁且喜歡用諷刺的語氣說話的阿廢以及內向的阿羞;而其中看似積極,又對萊莉的未來不斷做出預判與規劃的「阿焦」才剛到,就取代了原本的樂樂,主掌了萊莉的情緒。

最重要的是,原本萊莉從童年累積的美好經驗,形塑她的「自我意識」,是一個善良、天真、正向積極的樣子,可是,阿焦卻認為這樣的自我意識會阻礙萊莉的「成功」,於是就把它從控制台上拆下,這一拆,萊莉的自我定義就陷入了混亂,情緒主導了一切,而阿焦又把樂樂一夥情緒角色通通趕出了大腦控制台。

焦慮是對成功的錯誤期待

萊莉參加了一個高中曲棍球校隊的選拔營,而該隊有個萊莉欣羨的對象薇姐,於是阿焦接收了「選上校隊」這個願望,就將它定義成唯一的成功,甚至為達目的不擇手段。他讓萊莉疏遠了好友布麗與葛蕾斯,即便她們是與她一同抵達營隊的,可是萊莉卻很快獲得薇姐及其他學姐們的青睞。

阿焦讓萊莉晚上翻來覆去地思考別人對她的想法,思考要如何能夠讓教練選上自己,到了早上,她又比任何人都要早到球場練球,她整個人的情緒都非常緊繃,甚至好幾次都要喘不過氣來。

觀眾會發現,不同於樂樂一眾情緒,那時候的情緒很容易區分,快樂與憂傷,憤怒、厭惡、驚恐;但阿焦的出現卻讓外部的事件更主導了情緒,這也逐漸形塑了萊莉新的價值觀,一種對被肯定、被認同、被看見的渴望,讓她忽視了很多事情,包括她自己真實的「感受」,彷彿一切的價值,只剩下成功。

讓一切成全更完整的自己

我很喜歡電影中對於「自我意識」發展的設定,因為即便是樂樂,她也承認,自己對於形塑自我意識的做法是錯的,因為,她在每晚儲存記憶的時候,都把一些她覺得萊莉想起來會不舒服的記憶,丟到意識的深處,只留下那些美好的;這與阿焦其實是一體的兩面,阿焦只要「成功」,樂樂只要「快樂」。這代表我們的自我都將在這樣的偏頗中形成一種「偏執」。

不是只留住好的就是好,不是追求成功就是成功。我們的情緒,我們看待他人,都應該是一種整全的、平衡的、共融也共榮的,好事與壞事,開心與傷心,成功與失敗,犯錯與正確都能從體驗變成經驗。這樣的心態,不僅讓我們更理解像動畫中萊莉這樣的青春期孩子,更重要的是,理解我們自己。

上帝用祂的愛接納我們的全部情緒,接納我們的身分,我們也可以允許自己憂傷、焦慮、低落,但我們的自我意識裡仍有如光一般的信念,相信如烏雲一般的情緒會過去,雲上仍有不改變的太陽,而我們依舊在完整生命的路上邁進。