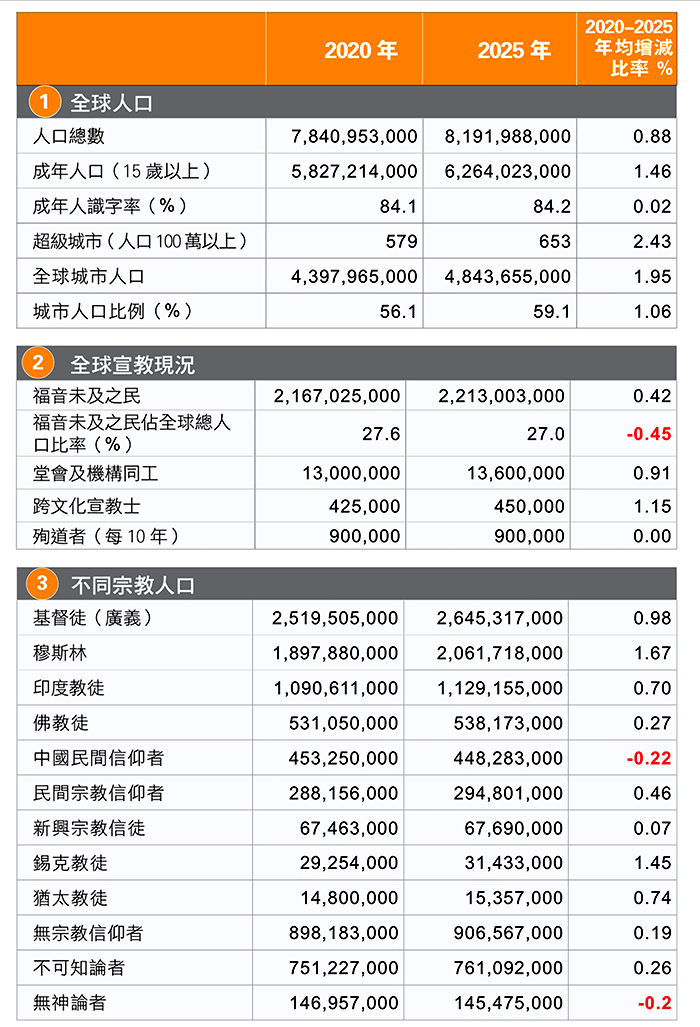

【記者李容珍/採訪報導】香港差傳事工聯會最近公布《2025全球差傳數據》,全球堂會共440萬間,廣義基督徒約26.4億,占全球人口32.3%;也就是全球約三分之一的人口是廣義基督徒。這項數據也指出,跨文化宣教士總數接近45萬,卻只有3%被差派到近33億的未得之民當中,其餘97%都被差到已有福音到達的地方。

此外,各類奉獻總額達1,300億美元,然而只有約3.2%的奉獻(約44.3億美元)用於差傳工作。面對龐大的差距,教會的差傳資源可以如何分配得更有效?值得深思。

這項資料來自《世界基督教資料庫》、洛桑運動《大使命狀況報告》,以及聯合國難民署的難民人口統計資料庫。除了非洲外,各大洲的未信者人口,預計在未來數十年內將會再次上升,這將逆轉持續了近一個世紀的福音正增長;單是亞洲已占全球人口的60%,同時大部分未得之民也身處其中。值得注意的是,穆斯林人口超過20億,年增長1.67%;中國傳統民間信仰者負成長0.22%。

歐洲北美基督徒呈負成長

由於基督宗派數目持續增加,既代表基督信仰的豐富面向,也帶來分裂的隱憂。此外,歐洲及北美洲的基督徒都呈現負成長0.54%和0.14%,當地的信仰狀況值得留意。

報告中也發現,信徒與教會的數目增長,是可喜的事情,在不同處境下建立起屬天的群體,帶來更多的資源投入到上帝的國度。不過,統計未顯示差傳奉獻的占比,如果以「跨文化宣教士」對比「堂會及機構同工」來估算,用在差傳的奉獻僅占3.2%,各教會的奉獻到底用在什麼地方呢?

聯合國難民署的統計則顯示,截至2024年中,有1億2千多萬人屬於非自願流散人口,他們因著監控、衝突、暴力、人權侵害等原因需要離開家園。當中接近40%為18歲以下兒童,超過70%暫居於中至低收入國家;2018至2023年間,平均每年有近33萬9千名兒童出生為難民;穆斯林移民於歐洲有巨大的增幅,預計2020-2050年間將增加63%,伴隨當地的人口跌幅,縱然穆斯林對歐洲的影響將擴大,基督徒要接觸到他們卻也更加容易。

家門口宣教 不能忽略跨文化宣教

「跨文化宣教比較辛苦,又很難見到成效,這是跨文化宣教很難推動原因之一!」台灣宣教網絡(CCMN台灣)發起人之一、中華宣教聯盟副理事長、台中教會發展策略聯盟理事長杜明達牧師表示,這份數據非常真實反應宣教現況。近年來歐洲難民愈來愈多,穆斯林也愈來愈多,美國基督徒比例減少,歐洲基督徒負成長,歐洲過去差派宣教士到世界各地,現在反而是需要宣教對象之一。目前全世界差派的宣教士,僅有3%差派到未得之民當中,也就是超過33億以上的未得之民,僅有25萬名宣教士中的3%在服事他們;而且基督徒對宣教的奉獻已經不多,其中用在未得之民的工作又更少。

目前台灣教會強調「家門口宣教」,他認為,移工、外傭或外籍配偶的宣教工作固然很好,但是仍然不能替代「跨文化宣教」,以為他們既然來到我們當中,教會就不用差派人出去。海外的宣教禾場實在太大了,我們既需要「家門口宣教」,更不能忽略「跨文化宣教」,否則是對宣教現況的漠視。

他舉例,最近政府準備開放印度人來台,難道我們就不用去泰國、印尼、菲律賓,甚至到印度宣教嗎?印度有14億人口,基督徒約2億多,即使來台灣的有數十萬人,但在印度至少有11億未得之民,需要我們看重。

長期投入 這代沒效果 下代有機會

杜牧師表示,很多外國人來台灣學中文,我們利用這些機會傳福音給他們,其實比較方便。反觀,如果差派人到當地宣教,要學當地的語言,投入多年的心力,不一定有成效。如果教會用投資的CP值衡量,通常不會想做跨文化宣教。他認為,宣教需要長遠來看,這一代沒有果效,下一代就有機會,必須長時間投入,宣教才有可能成就。

他也表示,跨文化宣教與「耶穌基督再來」有很大關係,歷世歷代基督徒都在投入。然而,台灣的教會至今行動很慢,差派宣教士實在太少了,大教會差派意願也低。台灣有些宣教平台已經開了路,包括中華宣教聯盟 (萬軍)和CCMN,不屬於任何差會或教會,包括如何宣講、訓練、差派,海外已經有幾十個工場,大家可以一起合作,尤其去穆斯林地區宣教非常困難,單一教會行動並不容易。

杜牧師談到,宣教士老化、年輕人減少的

情況,台灣也差不多。神給台灣許多豐富的恩典,過去,語言可能是問題,但是新一代的年輕人,沒有語言問題,我們要給年輕人新的視野和機會;他們不是不做,而是沒有成全他們的機會。

年輕人對宣教有熱情,但他們需要被挑旺。牧師呼召、興起年輕人,應讓他們知道宣教的需要,鼓勵他們出去,讓他們有路可走,而不是只把他們放在教會裡。

盤點宣教工作多關注未得之民

中華基督教內地會台灣區主任袁樂國受訪時表示,《全球差傳數據》提醒我們,台灣的宣教工作也需要去盤點,教會的資源是在3%未得之民當中,還是在已得之民當中,未來是否可以多放資源在未得之民當中?他以日本為例,未得之民占總人口98%。若台灣差派的宣教士,若服事對象是日本人,就是未得之民;若服事的是其他族群,可能有的不是未得之民。教會可以和當地教會合作,一起投入未得之民的宣教。

根據洛桑報告一項「未得之民」人數前十名國家的排名,依序是印度、巴基斯坦、印尼、孟加拉、中國、日本、伊朗、土耳其、奈及利亞和泰國。在這些國家中,有四個東亞國家是台灣教會服事的契機。

以印尼為例,目前他們的未得之民已經來到台灣,教會有許多機會可以和他們接觸。有不少團隊也在台灣服事他們,教會可以一起配搭。另外,日本與泰國都是開放地區,與台灣有相似的文化背景,他們需要更多的植堂宣教士,是台灣教會可以多加關注的對象。

可能委身七、八年或二十多年 看見成效

針對《全球差傳數據》中宗派數量增加,但各自服事的現象,他認為,教會可以連結國際性差會,在國際團隊中,跨國籍與宗派一起同工。戴德生創辦的內地會至今160年,共有來自40多國家的宣教士,目前帶領團隊的總主任是來自台灣的張育誠醫師。看見台灣的宣教士可以祝福國際團隊,一起學習一同配搭,是很美的合一。

袁牧師表示,內地會宣教對象是以東亞國家為主,累積多年經驗。很多宣教士在當地委身了很長的一段時間,有的人用了七年、十年,甚至二十多年的時間撒種,才看到結果。早期該會在西北宣教,有的宣教士甚至傾盡一生,都可能看不到成果,卻也甘願成為滋養福音沃土的養分。

未得之民的奉獻 甚至不到1%

中華聯合差傳秘書長夏超凡牧師受訪時也表示,台灣教會目前對於差派宣教士和宣教的奉獻並不高,對於未得之民的奉獻,甚至不到1%。因為,台灣的宣教工作九成以上都在已得之民,或是在比較熟悉的華人群體,但是在中東等跨文化的穆斯林國家、藏傳地區,壓迫或限制基督徒進去的地方又更少。

他認為,跨文化宣教有很多範疇,有些對外開放容易進去,只要有經費,就能做很多事情;但也有些穆斯林地區很難進去,障礙很大、花費很高、成效很低,甚至要到二代、三代才看見成效;雖然現今比過去容易進入,也是過去宣教士長久投入累積的結果。

夏牧師認為,教會推動宣教,可以先從容易進入的地區著手,之後讓弟兄姊妹思考如何再進行遠方的跨文化宣教,都是很好的機會。

從未得之民到25個宣教缺口

中華福音神學研究學院宣教中心主任邱顯正牧師表示,數據提出的廣義基督徒人口占總人口三分之一,即使總人口增加,比例一直沒有很大的改變。但穆斯林卻增長快速,主要是因為他們生得多;譬如在法國,平均每個家庭只有1.8個孩子,但穆斯林家庭卻有8.1個孩子,一出生就是穆斯林。

他說,從1974年第一屆洛桑會議,溫德博士(Dr. Ralph. Winter)提出「未得之民」的概念,主導幾十年宣教界努力的方向。1989年洛桑會議,路易士˙布希(Luis Bush)又提出「10到40度之窗」宣教觀念,主導新的宣教,鼓勵把人派到北緯10度至40度的區域,由西非延伸到日本,主要在穆斯林、佛教徒和印度教徒區域。

2024年在首爾舉行的第四屆洛桑會議,提出25個宣教缺口,是神要呼召我們去的地方:全球高齡化人口、新中產階級、向下一代傳福音、伊斯蘭教、世俗主義、最難接觸的人(未及之民)、數位時代的聖經、數位時代的教會形式、數位時代的門徒訓練、數位時代的傳福音、人工智能與超人類主義、性與性別、全人健康、多中心宣教、多中心資源動員、廉政與反腐敗、綜合靈性與宣教、培養品格領袖、流動人口、城市社區、數位社區、民族主義和種族主義、基督教與激進政治和宗教自由、關心受造物和脆弱者、社會信任和基督教影響。這個廿五個宣教缺口,讓我們重新對宣教反思,進而形成宣教策略,更有切身感。

從事宣教,也推動宣教工作多年的邱牧師表示,相較於二十多年前,台灣宣教觀念已經

進步很多,有些教會、宗派和差會開始關心宣教議題。然而,他也提到,台灣被排除在國際組織之外,國民較缺乏世界公民意識。其實,宣教是接全球的地氣,教會應該有胸懷普世的眼光,從全球視野來看宣教,推動宣教必須從觀念改變和習慣談宣教,華神的宣教課程,也是從理論和實際做起,宣教的路未來還有很長的路要走,教會還有努力的空間。