◎陳中陵(新北市五華國小教師)

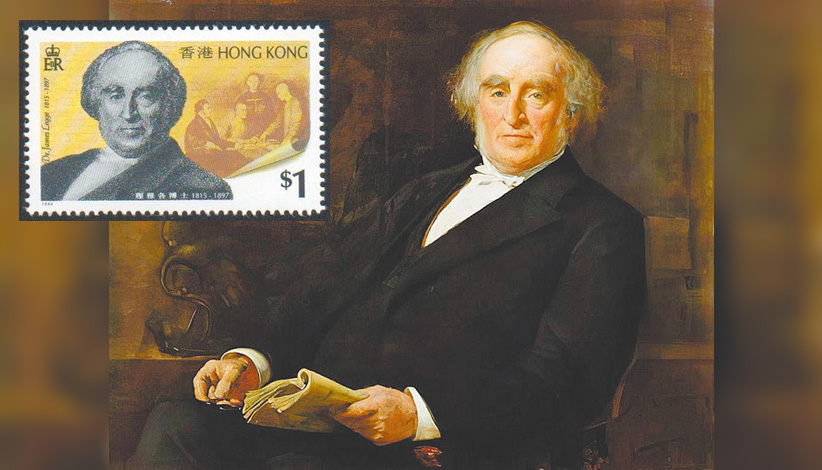

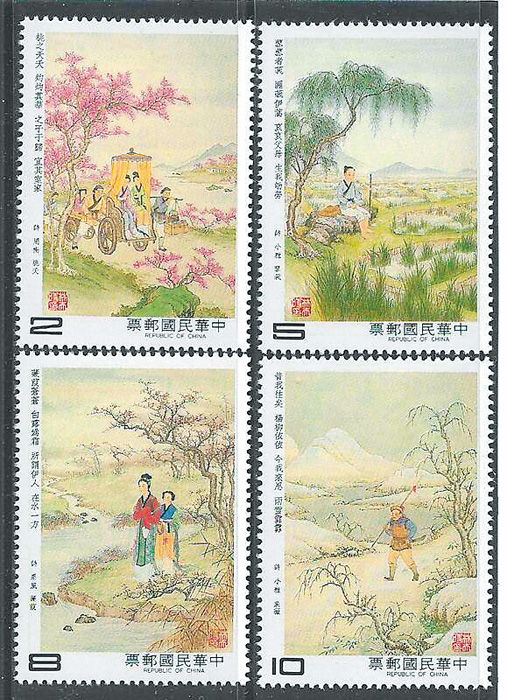

兒時在學校跟著老師念讀唐詩宋詞,及至自己當了小學老師,也依循從前,每週至少一次在課堂上,帶著學生背誦中國古典文學,包括詩經(圖一),像是「桃之夭夭,灼灼其華,之子于歸,宜其室家。」這不得不讓人提起理雅各(James Legge,1815-1897),他是第一位將《四書》、《五經》等中國典籍,翻譯成英文的人,是宣教士也是漢學家(圖二)。

從漢學研究推動宣教工作

理雅各24歲開始在倫敦大學學習中文,隔年(1840年)由英國倫敦傳道會派往南洋馬六甲,擔任英華書院(Anglo-Chinese School)伊雲士院長的助理,同年年底,伊雲士因霍亂病逝,他接任院長一職。1841年理雅各出版《英、漢及馬來語對照手冊》,作為英華書院教材;此時他已經開始了漢學研究,並進行基督教漢語文獻的整理、翻譯與編撰工作。

馬六甲流行霍亂之際,理雅各寫了《致馬六甲華人有關霍亂書》並在當地發放,從醫學角度勸戒人們放棄迷信,改信基督。在英華書院,何福堂是理雅各的助手,他因家貧未能順利升學,入讀於提供吃住的英華書院,跟隨理雅各學習神學、希伯來文和希臘文。

1842年,中英兩國簽訂《南京條約》,英人接管香港。倫敦傳道會決定將書院遷至英屬香港,以便展開對華傳道工作。1843年,英華書院和附屬的印刷廠遷至香港,亦從新加坡運來將近3900個中文活字鋼模。稍晚於1853年,麥都思(Walter Henry Medhurst,1796-1857)創立香港首份中文為主的報章《遐邇貫珍》,便是使用英華書院附屬印刷廠的中文活字發行刊印的。

透過文學經典了解價值觀

成為通商口岸的香港早期樣貌,可從「香港今昔」郵票概覽,其中面額兩角的「維多利亞港」(1843年6月以維多利亞女皇命名),票面繪有帆船停泊港灣,原圖為何東爵士的樹膠水彩畫藏品,由佚名法國畫家繪製,此區域至今仍為港島區的主要商業中心(圖三)。

英華書院校址初設在士丹頓街,此時書院更名為「英華神學院」,工作重點包括傳道、翻譯和教學。何福堂隨校遷港,繼續學習神學,並兼任教會傳道工作,1846年被倫敦傳道會按立為牧師,爾後派往佛山和廣州兩地傳道。跟隨理雅各的不只有何福堂,還有李金麟、宋佛儉和吳文秀,他們協助理雅各翻譯各種中英文作品,包括聖經福音要理與中國文學經典。香港曾發行《理雅各博士紀念郵票》,背景由左至右便是理、李、宋、吳等四人(圖二)。

然而,由於英華神學院畢業生未能如倫敦傳道會所期望的從事佈道工作,捐款者頗有怨言,加上中國政局動蕩,理雅各牧師不得不在1856年停止招生,並於1858年結束學校校務。

隨後1862年因太平天國,從上海亡命逃難至香港的文人王韜,無親無故,多倚靠理雅各的資助才能渡過難關,爾後大力協助理雅各翻譯各式中國經典。理雅各對於中國經典的翻譯投入,乃在於他想透過中國文學經典的內容,了解中國人的社會倫理、政治思想與道德傳統,這將對傳教工作帶來助益。

謙恭宣教士的滿足和安慰

1867年,理雅各離開香港,回到蘇格蘭家鄉杜拉村,王韜隨後也前往蘇格蘭杜拉村,繼續協助理雅各翻譯《中國經典》,前後在英國及中國協助理雅各翻譯長達二十年的時間。可以說,理雅各和王韜兩人教學相長,乃至相知相惜。王韜其後於1874年創辦香港第一份由華人主理的報紙《循環日報》。

1875年,理雅各因翻譯中國經書的成就,獲選「儒蓮獎」(儒蓮是法國漢學家)的首屆得獎者。1876至1897年,理雅各擔任牛津大學第一任漢學教授。1888年將著名的《大秦景教流行中國碑》翻譯成英文(圖五)。

理雅各曾在一篇文章表示:「回望四十餘年生涯,我對當初能夠被引導成為一個到中國去的宣教士充滿了感激。我的經歷可以證明我這樣說是正當的,那就是,一個渴望成為宣教士的人,渴望從事一件良善事業的人,一個謙恭而不失智慧地矢志於此,並為此奉獻他的所有力量的人,將從反思回味他的事業當中,不斷地獲得滿足和安慰。而且,就在他塵世人生行將結束的時候,他將感恩主把他從自己的國家,從他自己的親人和父親的家中召喚出來,投身到宣教領域當中。」

鑒於理雅各曾經對香港教育制度有功,香港政府為紀念他的貢獻,1994年發行一元郵票和首日封,並於上環樹立「理雅各博士紀念牌匾」。

另外,2018年香港亦發行「英華書院二百周年校慶」小型張郵票,面額十元為書院創辦人馬禮遜及助手照片,也將馬六甲、士丹頓街、般咸道、弼街、牛津道舊校舍圖片,以及英華街新校舍的圖片,作為郵票的基本設計,呈現英華書院近兩百年來的歷史(圖六)。回顧過往,理雅各當年對於宣教佈道與漢學研究的功勞及投入,今人依舊稱揚。