◎林盛彬(馬德里大學西語文學博士、巴黎第四大學藝術史博士)

閱讀西班牙文化最賞心悅目的,莫過於那些分布在半島各地的大大小小教堂。不論是建築風格,或是其內外的雕刻裝飾,都散發出難以言喻的崇高之愛;這愛曾撫平無數心靈的傷痛,也增添軟弱者內心的力量,讓堅硬的石頭、大理石,千年以來持續散發不可思議的神聖光芒。

在西班牙甚至整個歐洲,教堂不只是基督徒聚集敬拜上帝的地方,也展現出一個國家歷史文化的發展脈絡。從最早的西哥德風格到哥德式教堂的興起,每一座教堂都有它特殊的建築風貌、獨特的裝飾藝術,並積累了豐富的文化歷史器物和文獻。

譬如,托雷多大教堂裡的聖器室美術館(Sacristía-Museo, Catedral Primada de Toledo)(圖一),和許多教堂一樣,既是神聖殿堂,更是引人入勝的美術館和旅行者必遊的景點。

西班牙這個傳統的天主教國家,現存的教堂約有24,000座,包括224座大教堂,而其中36 間大教堂已被列為世界文化遺產。我們一般所稱的大教堂(Catedral),確切地說是主教座堂,也是教區的中心以及主教管理教區內所有教會行政與聖職人員的地方。

此外,也有另外一些被羅馬教皇封聖,或是早期建在殉道者埋葬處的教堂,都以Basílica之名被尊為大教堂,或稱宗座聖堂;除非被賦予主教座堂功能,否則這類大教堂都與教區的行政無關。

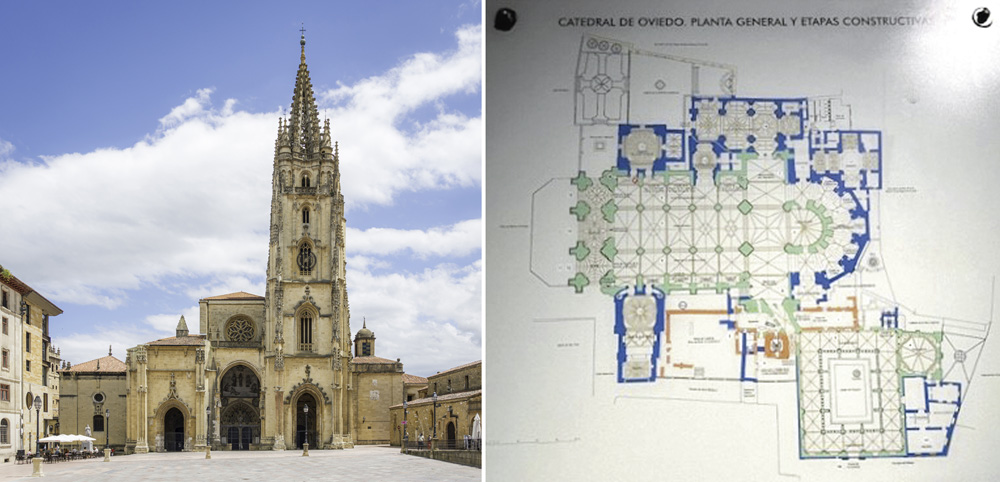

西班牙目前共有131間教廷認可的宗座聖堂,107座主教座堂,其中有14座兼具兩者身份,譬如在阿斯杜里亞斯(Asturias)自治區首府歐維耶多,始建於福祿耶拉一世(Fruela I de Asturias, 722-768)時期的「聖救世主大主教聖堂」(La Santa Iglesia Basílica Catedral Matropolitana de San Salvador de Oviedo)(圖二);隨著歷史進程的修建,這座教堂集合了前羅馬式、羅馬式、哥德式於一身,這是西班牙各地區重要教堂的共同現象。

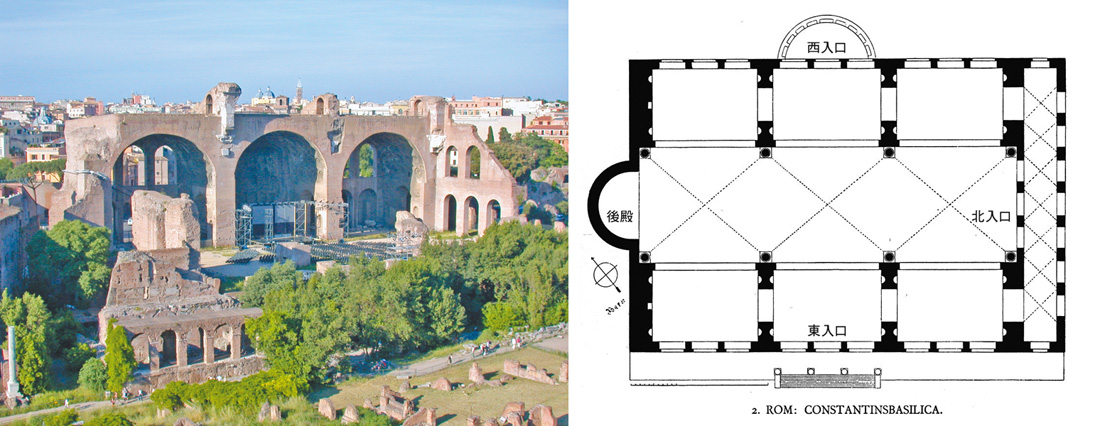

「宗座聖堂」的希臘原文是指「皇家」,而古羅馬時期則是兼具司法行政、商業、金融交易、禮拜活動等功能的公共場所。西元313年米蘭赦令之後,基督徒並沒有大興土木建造教堂,而是就地把這個公共活動場所當成聚會敬拜的地方。後來,君士坦丁(Flavius Valerius Constantinus, 280?-337)就以這種建築結構作為大型基督教堂的設計藍本。

早期宗座聖堂的結構,一般是由一個或三個殿堂組成的矩形空間,由柱子或壁柱分隔中殿與側殿,也用這些柱子支撐一些半圓形拱門或橫梁。通常中殿會比側殿更高更寬,但十字形的交叉部分並不明顯。中殿盡頭有一個半圓形或方形後殿(ábside),在審理司法案件時,仲裁者就坐在後殿中的講台(Cátedra)上聽取法律訴訟,這位置後來就成為教堂的祭壇所在。義大利的馬憲修和君士坦丁宮(Basilica Maxentii et Constantini)的平面格局,就是很好的參照(圖三)。

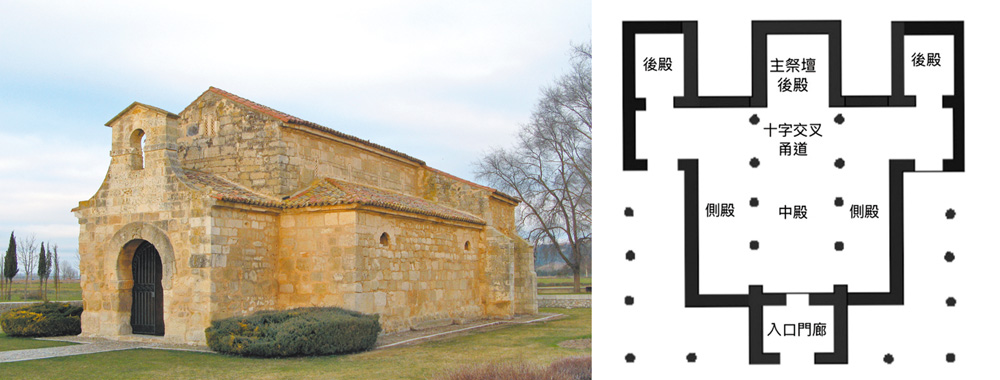

作為羅馬帝國的行省,伊比利半島的教堂建築自然也承受帝國的影響。早期的基督教堂大都以三個殿堂的矩形結構為藍本,但也發展出拉丁十字和希臘十字平面等形式。西班牙現存最古老的聖施洗約翰教堂(San Juan Bautista de Baños)即是一例(圖四)。它是西哥德國王雷謝思敏多(Recesvinto, ?-672)於661年下令修建,在三個殿堂的矩形平面設計中,呈現拉丁十字,並有三個方形後殿。

西班牙的基督宗教建築樣式,固然隨著歐洲的藝術和工藝潮流而有所變化,但她本身的歷史文化,也帶來重大的衝擊和影響。此外,半島上不同地區對各種文化的吸收也有多寡之分,譬如阿斯杜里亞斯地區,最晚被羅馬征服,也最早擺脫阿拉伯人的統治,所以,受羅馬和穆斯林文化的影響也最小。因此,保留了一些傳統建築元素,如高聳的外觀,使用大型方石的石砌工法、半圓形拱、桶形拱頂、木製屋頂、扶壁、牆外側的盲拱、花格窗和內部的橫拱等。其建築平面也有三個殿堂、十字耳堂、三個方形後殿等特徵。

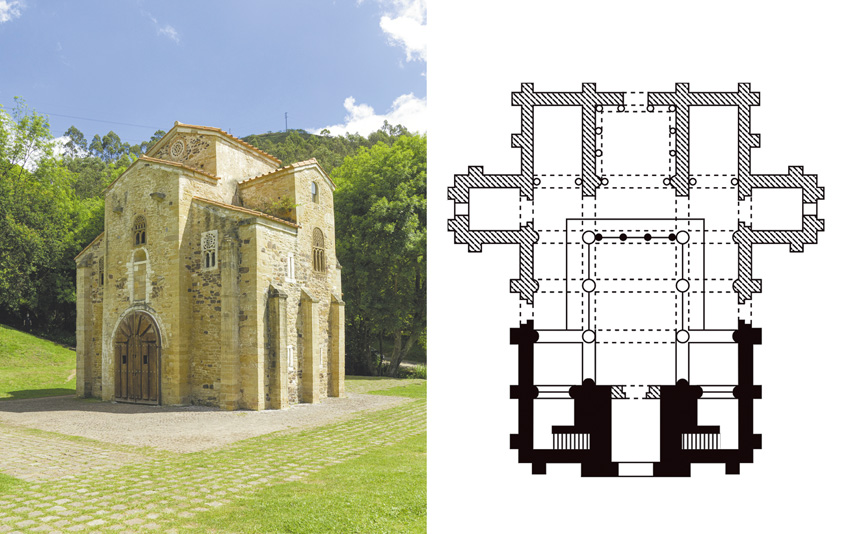

阿斯杜里亞斯區首府奧維多市近郊,建於國王拉米洛一世時期(Ramiro I de Asturias, 790-850)的聖米迦勒教堂(Iglesia de San Miguel de Lillo)(圖五)就是最好的例子,它雖然曾在13-14世紀之交遭受嚴重毀損,重修後,依然保存了外觀古樸的石砌工法、花格窗、扶壁等在地特徵與高聳的氣勢。

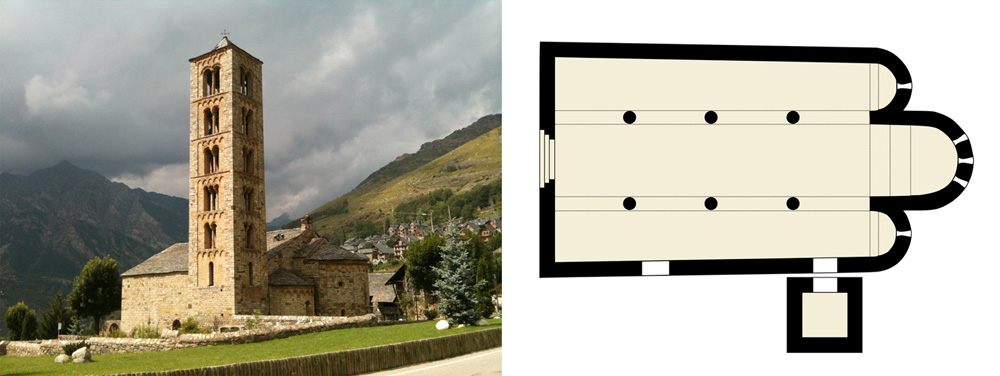

西班牙獨特的歷史地理環境,容易接受到來自歐陸、北非和地中海的諸多文化影響。但每個地區受到的主要影響來源不盡相同。譬如加泰隆尼亞列里達省(Lérida)的聖克里門德教堂(Iglesia de San Clemente de Tahull)(圖六),就吸取了義大利北部倫巴第的建築裝飾風格,它建築外觀的倫巴第柱帶就是明顯的例子。

伊比利半島千年的中世紀教堂在羅馬式風靡整個歐洲之前,除了西哥德和阿斯杜里亞斯風格外,摩斯阿拉伯(Mozárabe)和穆德哈(Mudéjar)就是在獨特的歷史文化衝擊下所產生的兩種藝術珍寶。

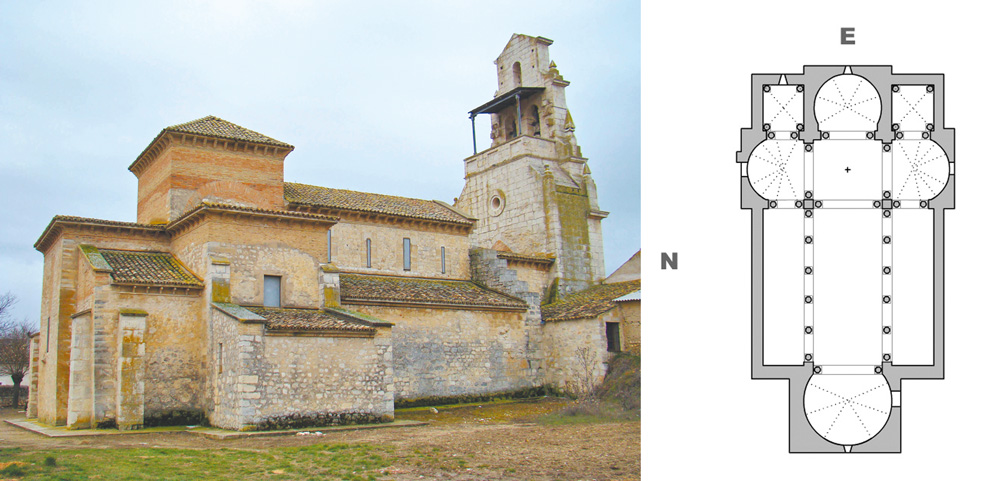

西元711年,阿拉伯人入侵伊比利半島,導致西哥德王國滅亡。隨著八百年的收復戰爭,許多穆斯林和基督徒於亂世中在半島各地混居,也造成文化的融合。摩斯阿拉伯風格是在九世紀到十一世紀初,由住在穆斯林統治地區的基督徒,結合猶太人所發展出來的獨創藝術,以安達魯西亞、雷翁王國(Reino de León)和加泰隆尼亞等地為主。它是一種複雜而裝飾華麗的建築風格,善用阿拉伯式馬蹄形拱、幾何圖案的飾帶,以及雕刻精美的石刻浮雕,建築體混用方石、石頭和磚塊。在瓦亞多利省(Valladolid),建於第十世紀初的聖西布里安教堂(Iglesia de San Cipriano),從它的外觀,就可看出明顯的摩斯阿拉伯的建築風格;在石砌的基礎上,於十字交叉點上立起一個磚造的方形穹頂(圖七)。

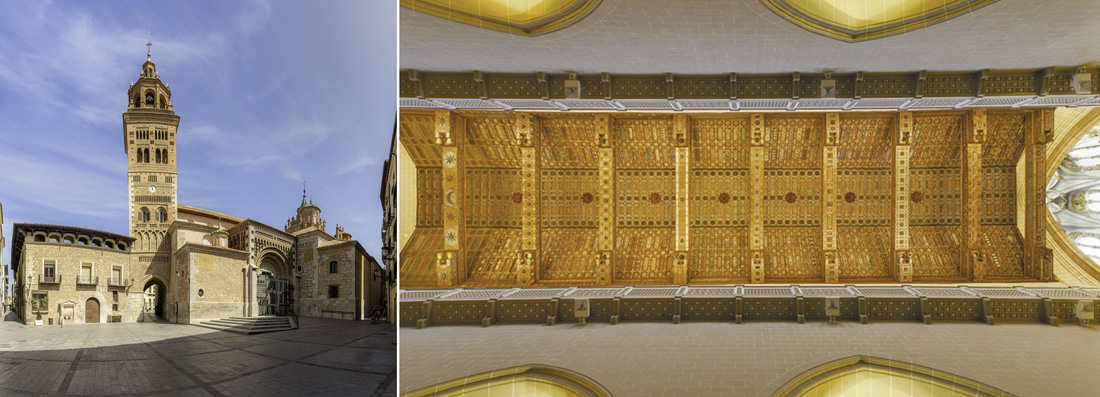

穆德哈風格則是在十二到十七世紀之間,由穆斯林和基督徒融合出的多元文化產物,把當時阿拉伯風格,融入基督徒所創的羅馬式、哥德式、文藝復興風格之中,如亞拉岡自治區迭如耶市(Teruel)的聖母瑪莉亞大教堂(La Catedral de Santa María de Mediavilla)(圖八)就採用了裝飾精美的木造屋頂、磚頭、瓷磚等阿拉伯元素與基督象徵的十字架。

在伊比利半島中世紀的基督教藝術,就大教堂而言,除了具有氣勢磅礡的建築外觀,對信徒們而言,大教堂更是聖潔的象徵。此外,還有其他大型的修道院(Monasterio)、小型的隱修庵(Ermita)和綜合型的教士會館(Colegiata)等,每進入一扇門都是一種驚嘆!而其中的雕刻、繪畫、金銀器物,每一面都有它令人流連忘返的吸引力!