◎陳中陵(新北市五華國小教師)

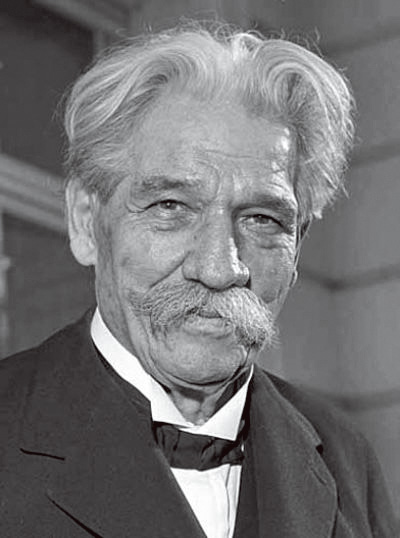

史懷哲可說是廿世紀最為知名的人道領袖,為非洲人民奉獻他的歲月、智慧與心力,由於長期的貢獻付出,1953年獲頒諾貝爾和平獎的殊榮與肯定。今年適逢史懷哲博士(Albert Schweitzer,1875-1965)誕生150週年,中華郵政公司於三月28日發行紀念郵票一枚,郵票圖案以史懷哲肖像為設計主題,左側襯以非洲地圖、蘭巴倫醫院及其關懷患者的情景。

從小生長在牧師家庭

1875年出生在德法邊境的亞爾薩斯地區(Alsace)的史懷哲,正好遇到了德國和法國的戰爭,德國從法國手中奪回亞爾薩斯。亞爾薩斯這個地方,有說德語的村落,也有說法語的村落,起初彼此之間難免有爭執,但日久之後便學會了包容。他們學習尊重不同的文化,也尊重不同的宗教信仰。

史懷哲的父親和外公都是牧師,他從小就在信仰濃厚的家庭中成長。從小喜歡音樂的他,五歲就跟著父親學琴,八歲跟著外公學習彈奏管風琴,九歲在教堂擔任代理管風琴師。十八歲中學畢業後,進入法國史特拉斯堡大學讀書,並向管風琴大師魏多學習管風琴演奏。

二十一歲那年,史懷哲做了一個重大決定:「三十歲以前,我要為學問、為藝術而活;三十歲之後,我要奉獻自己,為人群服務。」立定志向的他,陸續取得哲學博士、神學博士的學位,並且對德國偉大的作曲家巴哈,有深入的理解與研究。

立志奉獻自己,為人群服務

二十九歲那年,史懷哲看見一本期刊雜誌,那是巴黎外方傳教會所編製的月刊,裡頭有篇報導寫著,非洲剛果河流域的原住民生活窮困,流行疾病橫行,周圍數百公里連一名醫師也付之闕如。文章提到,當時赤道非洲最需要的,就是醫師的投入。史懷哲看了之後深受感動,他知道,他接下來的人生,就是預備前往非洲,為人群服務,那是他對上帝的回應,也是內心深處的感召。

即便已經邁入三十歲,但史懷哲不以為杵,他決定要從醫學院一年級開始讀起,跟著一群才剛高中畢業的學生一起學醫。七年辛苦的學習,史懷哲從頭學起,夜以繼日、焚膏繼晷,甚至利用課餘完成一本《巴哈論》,使他獲得音樂博士的榮譽學位。三十七歲,史懷哲終於從醫學院畢業,取得醫學博士。他說:「世界上真正有價值的事物,需要熱情和犧牲才能完成。」

動身前往非洲蘭巴倫

三十八歲的史懷哲,帶著他的新婚妻子海倫,以及許多的醫療器材和藥品,動身前往非洲,目的地是法屬加彭的蘭巴倫(Lambarena)。

1913年四月,史懷哲夫婦沿著歐格威河,抵達蘭巴倫,村民很早就聽聞風聲,紛紛前來求醫。但村內並無合適的房子開辦醫院,只好改裝一間舊雞舍充當利用。第一位病人是患了疝氣的當地人,就是在這裡進行開刀手術。後來陸續蓋了鐵皮屋和大竹屋,用來收容病人及家屬。

史懷哲是唯一的醫師,大小病症全都交給他處理,瘧疾、麻風、肺炎、疝氣、牙疼、皮膚病,能治的和不能治的,全都找上史懷哲,他像個全能的勇士,十八般武藝樣樣都會。繁重巨大的壓力下,他會利用晚間時分,彈琴舒緩白日的緊繃神經,琴聲也在叢林之間縈繞迴盪。

1917年,第一次世界大戰慘烈的進行,史懷哲夫婦被法軍從蘭巴倫村莊帶走,被遣送到法國的戰俘營。一路勞頓、餐風露宿,史懷哲罹患痢疾,上吐下瀉,身心俱疲。直到1918年七月,法德交換戰俘,史懷哲才得以回到故鄉。

這一年年底,戰爭結束,法國又從德國手中奪回亞爾薩斯。並未忘記蘭巴倫的史懷哲,開始籌組管風琴演奏會,為的是要募集非洲醫療所需的費用。由於他的熱情與行動力,在歐洲各地獲得熱烈迴響。

非以役人,乃役於人

1924年,四十九歲的史懷哲,帶著一位助理,重新回到蘭巴倫。他發現,七年來,因為沒有管理醫院,醫院變得殘破不堪,建物甚至腐爛倒塌。史懷哲沒有沮喪的權利,猶如聖經所說:「要常常禱告,不可灰心!」他在歐格威河的上游,找到一塊新的土地,在此重新開始。

史懷哲在這裡搭起大規模的病房,也為病人家屬蓋起一排排的住屋,儼然形成以醫院為中心的村落。史懷哲之所以如此規劃,是體諒當地人的生活習慣,病人的家屬都希望和病人生活在一起,不願意彼此分離。但是,人一多,飲食就成了問題,史懷哲訂下一條規矩:人人都要工作,才能得到食物和照顧。

但該怎麼做?他鼓勵家屬種植蔬菜和水果。因為將來有一天,這裡會結出果子,就用不著去偷別人家的水果。他說:「一棵樹年年結同樣的果實,但每一年都是新的果實;同樣的,一切有恆久價值的觀念,也必須不斷的在思想中產生。」

回到蘭巴倫的史懷哲,經常在歐洲和非洲之間往來移動,就像蠟燭兩頭燒。1953年,七十八歲的史懷哲榮獲諾貝爾和平獎,可是忙碌的工作使他無暇抽身前往挪威奧斯陸領獎;到了第二年,他才乘船前往挪威,當地民眾聽到史懷哲前來領獎,又募集了一筆相當於諾貝爾獎金的奉獻,這筆獎金和奉獻使他有能力為蘭巴倫村的痲瘋病患設置一個隔離村,後來在1956年完工。

1965年,史懷哲息了地上的勞苦,但他的精神繼續感召下一代的人們,包括臺灣。1975年,陳五福醫師等人在臺北成立「史懷哲之友會」,並與世界各國的史懷哲之友會聯繫,效法基督「非以役人,乃役於人」的無私精神。那是源於耶穌教導門徒:「因為人子來,並不是要受人的服事,乃是要服事人,並且要捨命作多人的贖價。」(馬可福音十章45節)