◎彭盛有(基督教台灣浸會神學院專任教授)

近年來,年輕世代熱衷於各種心理測驗,從 MBTI、九型人格,到網路流行的「你是哪種奶茶」或「星座生物」小遊戲,總能在社群媒體掀起熱潮。

觀察社群媒體現象可見,年輕族群熱衷於分享心理測驗結果,許多人每月參與相關討論,甚至形成「以標籤會友」的新型社交模式。許多人完成測驗後驚呼:「這完全就是我!」或與朋友比對結果,發現彼此屬同一類型時,瞬間產生歸屬感,彷彿找到共同語言。更有人試圖透過測驗認識自我,為人生方向或職涯規劃尋求「精準定位」。

測驗滿足歸類,真能定義「我是誰」?

然而,這些測驗真能定義「我是誰」嗎?有心理學研究強調,多數人格測驗僅能反映先天傾向,卻難以涵蓋後天意志力與環境適應對行為的影響。多數測驗量表僅能反映行為模式與心理傾向,卻無法觸及心靈深處的渴望、過往傷痕,或說不出口的生命故事。

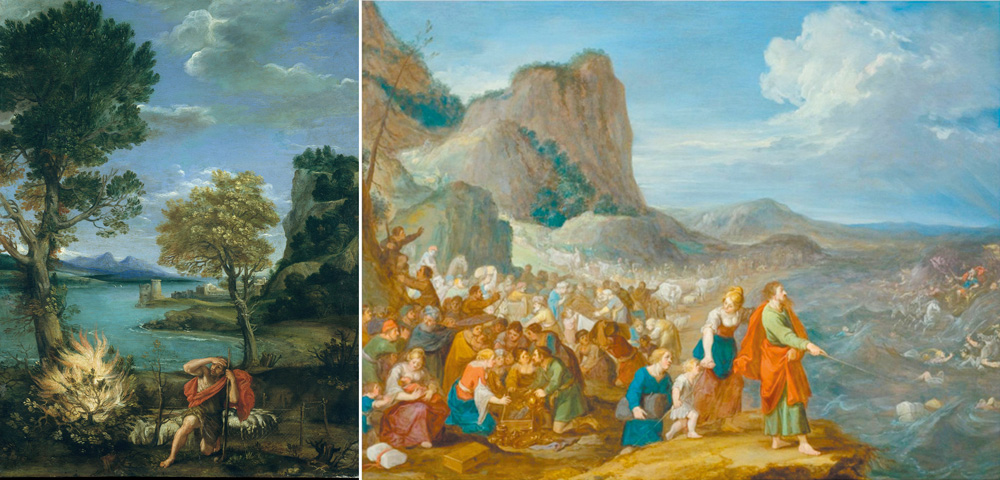

舉例而言,測驗或許指出某人有「完美主義」,但是這個特質是源於恐懼失敗,還是成長經歷的影響?就像聖經中的摩西,他曾因自認「拙口笨舌」拒絕神的呼召(出埃及記四章10節),但四十年的曠野歷練,卻將這種「缺陷」轉化為聆聽神聲音的耐心——測驗如何能預見這般生命轉折?問卷難以給出答案。

相較之下,聖經中的上帝遠比我們更認識自己:詩篇一三九篇強調,神對我們的行動與心思瞭若指掌,甚至「未說出口的話」都全然知曉;約翰一書三章20節更指出,神比我們的心更大,一切事祂都明瞭。換言之,再精準的測驗也只能捕捉生命的片面,上帝卻能徹底看透並深愛完整的你。

問題在於,我們既渴望被理解真實的內在,又害怕暴露軟弱與陰暗面。當代社會中,人們常透過簡化的標籤建立速成連結,卻迴避真實自我敞開可能帶來的風險。心理測驗提供的「安全標籤」雖能暫時滿足歸類需求,卻可能使人停留表象,逃避更深的自省與成長。

擺脫標籤的謊言,活出新造的人

或許有人質疑:心理測驗不過是娛樂或自我探索工具,何來危害?理性而言,這些測驗確有參考價值,但問題始於「過度依賴」——若是人們將測驗結果視為終極定論,用標籤定義自我、迴避挑戰時,便可能錯失上帝帶領我們面對真實、重塑生命的契機。

陷阱一:以測驗為藉口,逃避自我檢視

當人們認定「我就是測驗描述的那種人」,容易產生「行為不好也情有可原」的心態:就像企業主管以「ENTJ指揮官型人格」合理化自己獨斷的作風;或父母用「高敏感特質」解釋子女的反應,以致合理化對子女的情緒忽視;或有人將火爆脾氣歸咎於「天生急性子」;或合理化過度挑剔為「完美主義者的本質」。這種思維看似合理,實為心理防衛機制,阻斷改變與回轉的可能。

創世記三章12節記載,亞當犯罪後立刻將責任推給夏娃:「是祢賜給我的女人讓我吃的!」這種「甩鍋」模式,恰似人們用性格標籤開脫舊習。若以心理測驗為擋箭牌,便無法回應神「認罪悔改」的呼召,更遑論生命更新了。

陷阱二:陷入「我改不了」的宿命感

如同以色列民雖脫離埃及為奴之地,卻在曠野困境中寧願重回枷鎖,也不信上帝應許(民數記十四章2-4節);我們親手打造的舒適圈儼然成為現代版的「埃及」──有人因測驗顯示「缺乏領導力」,放棄擔任小組長;有人被歸類說是「冒險指數過低」,從不嘗試短宣體驗。許多人接受了「極度內向」標籤後,終生不敢跨出舒適圈,總以「我天生做不到」推辭需要互動的場合。這種自我設限看似安全,實則令人停滯不前。

陷阱三:用分類取代關係,削弱群體連結

值得留意的是,過度依賴人格分類,可能無形中強化「同溫層效應」──人們傾向接觸相似類型者,減少與多元群體互動的機會。這正與基督信仰的群體觀相悖:哥林多前書十二章形容教會如身體,需要眼、手、腳等不同肢體配搭。若過度聚焦「我是哪一類肢體」,反而忽略「彼此相連」的核心呼召。

但聖經宣告:上帝樂意更新生命。哥林多後書五章17節明言:「若有人在基督裡,他就是新造的人,舊事已過,都變成新的了。」無論過往性格如何,信靠耶穌便能踏上新路。這個真理不單屬神學範疇,現代心理學也有共鳴。

腦神經科學證實「神經可塑性」:人類大腦終生具有重塑迴路的能力,這與「新造的人」的應許形成奇妙呼應。卡蘿‧德韋克(Carol Dweck)提出的「成長型心態」指出,相信改變的可能性並付諸努力的人,往往進步顯著。既然科學尚且承認「人非一成不變」,何況基督信仰更強調:生命的突破不是倚靠血氣之勇,而是憑藉神的恩典之力。

真正的「做自己」,不在於合理化弱點或屈就「天生如此」的框架,而在回歸上帝造人時的榮美設計。創世記一章27節揭示,人是按神的形像所造,本具豐盛潛能,卻因罪扭曲了這分榮耀。如同藝術品蒙塵,測驗或許只能描述表面的污漬,但耶穌的救贖如修復大師,透過十架洗淨我們,讓神的原始設計重現光彩。當我們與主連結,原生性格雖在,卻能被聖靈轉化為成熟特質,成為祝福他人的管道。

內向特質交給神,也能成為事奉恩賜

某次青年聚會中,一位弟兄分享自己掙脫性格標籤的經歷:從國中到高中,他深信自己是「極度內向者」,因多次測驗結果皆顯示他「害羞、不擅社交」。他形容自己像「設定好程式的機器人」──測驗說「內向者需要獨處充電」,他便在團契茶敘時間躲進洗手間;測驗指「這類型不適合公開分享」,他連在禱告會說「阿們」都細若蚊蠅。每逢聚會,他總瑟縮角落,逃避任何需互動的場合,總以「我就是內向」推託挑戰。

某日讀經時,詩篇六十八篇6節:「神叫孤獨的有家」深深觸動他。他驚覺:若死守「內向」標籤,等同拒絕神預備的屬靈家園。「我突然明白,測驗說的是『現在的我』,但神看見的是『祂眼中的我』。」於是他做了一個實驗:連續七天禱告「主啊,求祢顯明我真正的樣式」,並記錄每次與人互動的感受。

他開始在小組中練習開口問候、簡短寒暄,逐漸發現自己並非完全不懂社交,朋友更稱讚他的觀察敏銳、建議貼心。一次營會中,他主動陪伴落單的新朋友,事後對方寫卡片感謝:「你的安靜傾聽,反而讓我感受到基督的接納。」這使他恍然大悟:內向特質若是交給神,竟能成為事奉的恩賜!

透過持續微小行動與禱告,他走出封閉,甚至參與教會服事。如今他坦言:「我仍是內向者,但這標籤不再捆綁我。因著神的恩典,恐懼已被挪去大半。」

這位弟兄的故事見證了:各種人格或心理測驗揭示的傾向未必消失,卻能在神愛中成熟發展。正如羅馬書「心意更新而變化」的教導──不是否定原本的「材料」,而是讓聖靈重新調和比例。「個性內向」不等於「拒絕關係」,當人相信「聖經真理超越測驗結果」,便能突破自我設限,活出神賦予的潛能。

測驗提供分類框架,福音帶來自由恩典

我們無須全盤否定心理測驗,它在職涯規劃、人際互動等層面的確有短期參考價值。然而測驗僅能描繪某階段的表層特質,既無法預測未來,更無權定義你的全部身份。當測驗問「你是誰?」時,福音則問「你能成為誰?」;測驗提供的是「分類框架」,而福音帶來的是「自由恩典」。

正如英國作家魯益師在《返璞歸真》中提醒:「不要以為你能把自己塞進某個抽屜裡歸檔。你面對的是一位活生生的神,祂遠比所有標籤更真實。」決定「我是誰」的終極答案,仍在福音真理之中──聖經宣告,每個人都能藉著基督成為「新造的人」。這個身分超越一切標籤,並為生命敞開無限可能。

「宿命論」總重複「我就是這樣,改不了的」,但「使命論」卻提醒:上帝預備我們行各樣善事(以弗所書二章10節)。初代教會的彼得正是最佳例證:他曾是衝動的漁夫(測驗結果可能是「ESFP型」),三次否認主時顯出懦弱;但五旬節後,同一個人卻能站立講道、領三千人歸主(使徒行傳二章14-41節)。

當人與基督連結,便能在「舊事已過、新事已來」的生命中,隨聖靈引導持續成長。世界鼓吹「做自己就是堅持原樣」,但耶穌在彼得身上的工作顯明:祂從未抹去門徒的直率個性,卻重整其軟弱,使他從衝動漁夫轉為教會磐石。

心理測驗的答案會隨潮流更迭,神的應許卻歷久彌新,在變動環境中賜下更新之力。無論你的個性是拖延、焦慮、完美主義等傾向,在神的恩典中皆可被轉化,甚至成為祝福他人的特質。正因神先愛我們、全然接納,我們才敢拋棄「我就是這樣」的舊思維,追尋更豐盛的自由生命。

最終,關鍵不在問「我是哪一型」,而是叩問:「神啊,祢創造我,究竟要我成為怎樣的人?完成什麼使命?」當我們帶著這個信念,透過禱告與團契扶持,每次面對改變時,我們都能多一分信心──因為我們的身分已穩固於神。

願你今後能對自己宣告:「身為______的我,絕不可能只是這樣!」因在基督裡,你的可能性遠超想像。

(本文內容原分享於浸信會懷恩堂大專福音營)