【記者梁敬彥/台北報導】在博士班畢業前夕,吳庶深在異鄉收到爸爸離世的噩耗;上帝藉著帖撒羅尼迦前書四章13-17節賜給驟失至親的他,「會與父親再相見」的安慰和盼望。吳庶深也將喪親的眼淚和不捨,化作美麗的思念,並成為推動生命教育的動力。

從英國學成返台後,吳庶深博士進入甫成立的國立台北護理健康大學(國北護)生死與健康心理諮商系所任教,後來並擔任安寧照顧基金會學術委員和教育部生命教育諮詢小組委員。他表示,華人社會普遍避談死亡,也對人死後「會往哪裡去?」充滿恐懼;一些信奉傳統信仰的華人會在清明節藉著祭祖儀式,求祖先庇蔭後代子孫,但心中仍有不平安。

人必有一死 從信仰健康面對死亡

吳庶深說,生命教育就包括「死亡教育」,結合華人文化和聖經教導,去思考「人生自古誰無死」(文天祥〈正氣歌〉),和「按著定命,人人都有一死⋯⋯」(參希伯來書九章27節),在活著的時候正面看待死亡,建立健康的生死觀,珍惜與所愛的親友每個相處的時刻;面臨驟失至愛親人的哀慟時刻,縱然內心會有失落和悲傷,但也不至於憂傷到失去盼望,陷在流淚谷中無法自拔,而是有「到那日,我們會與所愛的親人在天家再相見」的確據與盼望。

在國北護的校園 ,由吳庶深任教的生死與健康心理諮商系所規劃設計了一座悲傷療癒花園。園內設置了一個白色的「風中的電話亭」,以及名為「追思」的藝術作品──這是一件女兒追思父親的雕塑作品。吳庶深表示,透過藝術、音樂創作,或是具有意義性的行動,人們可以與已故親人維繫一種「美麗的思念」,這正是愛與療癒的呈現。它象徵生者與逝者之間曾經共享的重要生命軌跡,以及彼此深刻的情感印記。這樣的思念並非無止盡的悲傷,而是生命影響生命的希望與延續。

吳庶深表示,療癒裝置藝術──白色的「風中電話亭」的發想,來自於他備課時,讀到的《風中的電話亭》這本繪本。它原是一位日本庭園造景師因為懷念已逝的堂哥,所以在庭院中建了一座電話亭,雖然電話亭裡的話機並沒有接上線,但這位庭園造景師相信,他在電話亭這個隱密的空間裡,透過話筒對已逝親人表達愛與想念,會傳達天堂想念的家人那裡。

後來,這位日本庭園造景師所居住的城市遭到311海嘯重創,電話亭被沖毀,許多居民也被海嘯捲走,甚至有些人的遺體至今下落不明。為了寄託對親人的思念,災民們在災區重新搭建了一座風中的電話亭,成為失去至親的日本災民心靈寄託的場所,讓他們能夠透過訴說未曾出口的思念與悲傷,感覺與逝去的親人仍保持某種聯繫,進而達到情感的釋放與撫慰。它幫助許多311災民走過喪親之痛,也成為一種療癒的象徵。

而在悲傷療癒花園內的白色電話亭,作為一種療癒裝置藝術的生命教育課程,讓學生們理解──思念親人的悲傷並非只能壓抑,而是可以用健康的方式表達與釋放,使思念轉化為愛與希望的延續。

在療癒花園電話亭 思念父子情

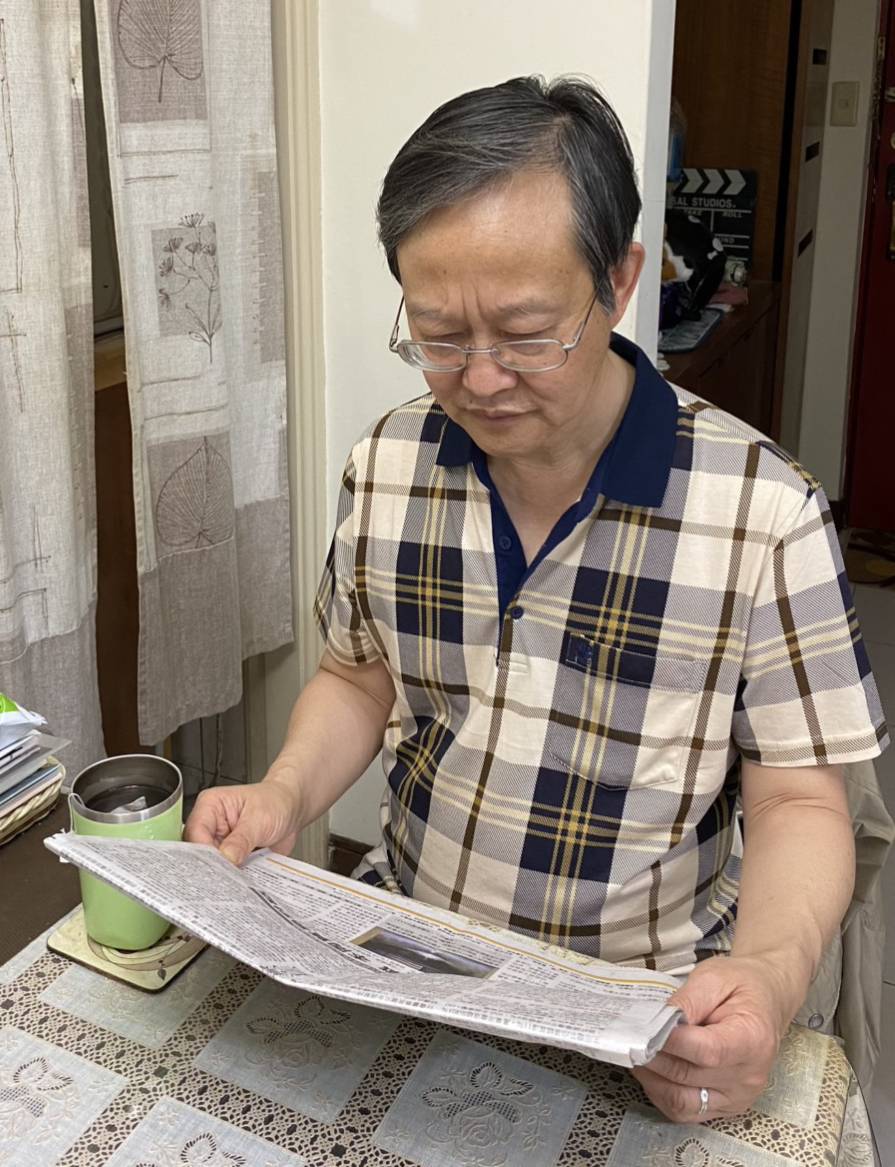

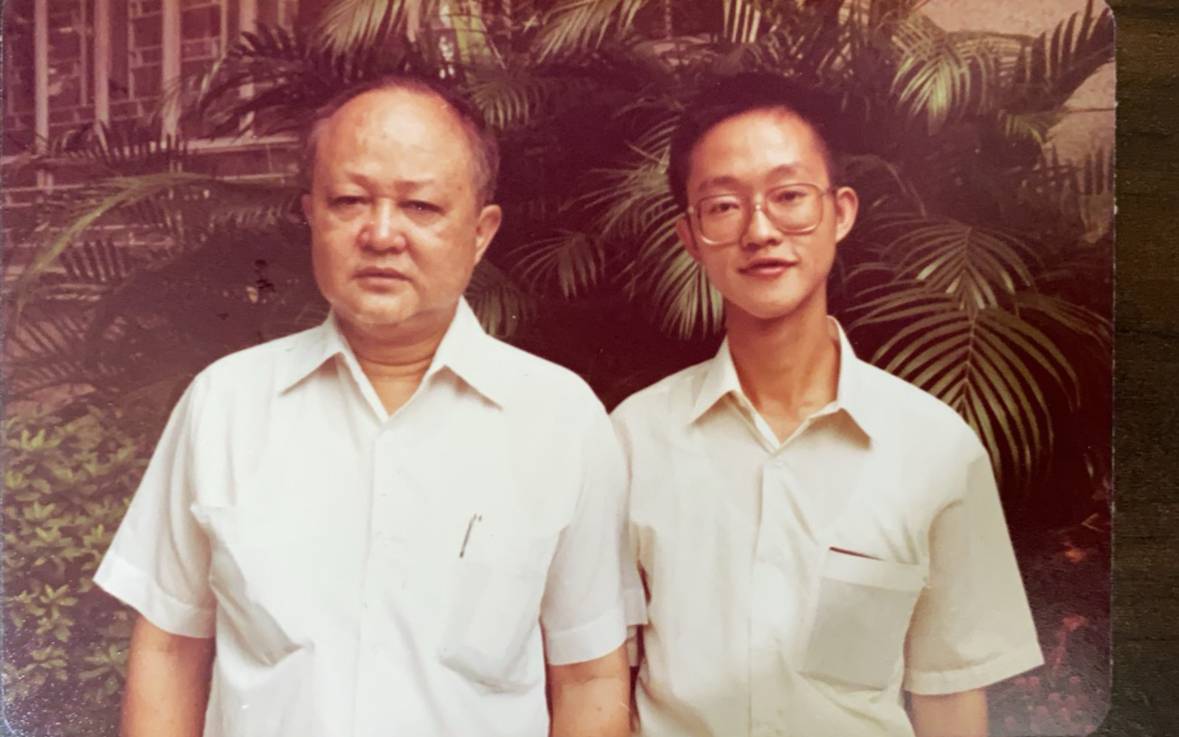

吳庶深表示,電話亭對他來說,也是與父親生前很有記憶點的情感連結。他回憶,自己出生在香港的一個平凡家庭,父親是在工廠工作的藍領工人,家中共有6個孩子。雖然家境並不富裕,但父親每晚總會泡一杯熱普洱茶,然後拿起報紙閱讀。這段時間成為父親與兒女們互動和談心的家庭時光,父親會與孩子們分享他在報紙上看到的新聞事件和有趣的小故事。直到1982年,他從香港來台灣讀台大社工系,每晚和父親一起度過的這段時光,至今依然留給他深刻的記憶和人生榜樣。

在台大念書的時候沒有手機,一般的公共電話亭也只能打國內電話,只有愛國東路電信局的公共電話亭,可以打長途的國際電話。吳庶深每週都會在固定時間,搭車去電信局撥電話給香港的爸爸分享生活點滴。那時的國際長途電話費並不便宜,但對於吳庶深和爸爸來說,那是千里親情一線牽的美好時光。後來他台大畢業後,在安寧基金會工作一段時間,就負笈前往英國攻讀博碩士,公共電話依然是他與爸爸連絡親情的重要媒介。

1999年,就在即將拿到教育學博士前夕,吳庶深接到香港家人捎來「爸爸心臟病發已經安息」的噩耗。後來國北護成立生死與健康心理諮商系所,他在教導生命教育課程時,深知道這是上帝帶領。每晚,他也會像爸爸生前一樣,泡杯普洱茶和閱報。吳庶深說,這是他與爸爸美麗的思念連結。

吳庶深表示,就像約翰福音十二章24節「一粒麥子不落在地裡死了,仍舊是一粒,若是死了,就結出許多子粒來」所啟示的,這是實質的慎終追遠行動。因為這代表摯愛的親人雖然肉體已經朽壞,但先人的生命榜樣、愛與信仰,已經傳承給下一代,這種傳承也是基督信仰所看重的,聖經耶穌的家譜就是明證。

他指出,清明節的時候,華人家族成員會聚在一起掃墓,而他和兄弟姊妹一起掃墓後追思父母時,他會選幾張過去父母在世時具有紀念性的照片,和大家分享照片背後的親情和信仰故事。如今他在香港的兄弟姊妹已經全數信主,其他的家庭成員,就會一起唱詩歌來懷念已經在天家的親人。

吳庶深說,像是他太太那邊的家族親戚,有的人還沒信主,他則會藉著照片分享他們夫妻和兩個女兒跟已故岳母的生前相處的點滴,他建議基督徒,在清明節家族追思先人的時刻,跟還沒有信主的親人說先人的故事,很自然地帶到信仰,比跟他們講「道理」更能深入人心,還沒信主家族成員的,會比較願意靜下心來聽基督徒的家人說些什麼;而掃墓後,也邀請家人一起到已故親人生前喜歡的餐廳和景點去走一走,既能表達基督徒看重孝道和慎終追遠,也能夠聯繫家族情感。

教會點燭感謝父母 感念上帝

吳庶深說,他所聚會的教會在清明節時,會舉辦很有生命和信仰傳承的紀念活動,信徒會提供已逝親人的名字和照片,並寫上一段感念的話交給教會,所有參與紀念活動的信徒和家人都會彼此扶持與代禱,主禮的牧師或是傳道同工也會逐一為先人唱名,然後為還活著的家人禱告,然後每個人都會點亮自己手中的小蠟燭,放到會堂台上準備好的空間。

這根點亮的蠟燭是感謝已故的親人(通常是爸媽)照亮了家人的生命,同時也感謝上帝藉著爸媽生下了我們,然後再點燃最大的蠟燭,象徵對創造宇宙萬物生命的造物主的感謝,因為祂是一切生命的根源。無論有沒有信主的人,生命源頭都來自於上帝,所以清明節不但是要感念已逝的家人,更要獻上至高的感謝,給創造生命的起源──上帝。

吳庶深引哥林多前書四章17節鼓勵基督徒,清明節不是家族信仰爭戰的時刻,而是基督徒因著信仰的激勵,活出慎終追遠、愛神愛人,用生命影響生命的傳福音時刻,感謝爸媽賦予我們生命,更要追念創造生命源頭的上帝。