◎林盛彬(馬德里大學西語文學博士、巴黎第四大學藝術史博士)

4月4日清明節,在華人社會是個重要的節日,家家戶戶總是要安排時間去掃墓、獻花,紀念逝去的先人。在西班牙,包括大部分的基督教世界,則是會在諸聖節紀念先人;這一天,墓園裡擠滿了人,他們用鮮花裝飾墳墓來紀念失去的親愛家人。

這個紀念日與早期基督教會在殉道者受難地,為他們舉行追思紀念有關。隨著殉道者越來越多,教會為了讓每位殉道者都受到應有的尊榮,制定了共同的日子來紀念所有的殉道者。

從一件來自君士坦丁堡,現藏於柏林波德美術館(Museo Bode)的象牙浮雕(圖一),可以窺見一二。其內容是紀念西元320年,四十位信仰耶穌基督的士兵,在西巴斯提亞(Sebastia,現為土耳其Sivas省同名的省會)附近結凍的湖邊,整夜被迫赤身露體,活活被凍死,隔日仍有氣息的羅馬士兵也難逃被燒死的命運。

後來,凱撒利亞(Cesarea,今土耳其Kayseri)主教聖巴西里歐(San Basilio de Cesarea , 330-379),特意選在四旬節期間的3月9日為四十烈士節,以四十天的懺悔來紀念四十名殉道的士兵,凸顯殉道者堅忍的美德以為信徒樹立榜樣。

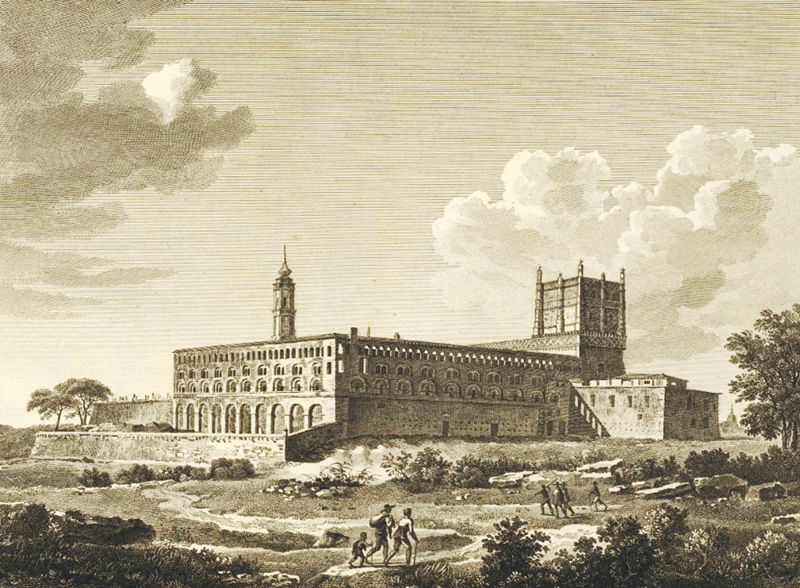

西元610年5月13日,教宗波尼法修四世(Bonifacio IV, 550-615)將一座稱之為萬神殿(Panteón)的公墓奉獻出來,取名為「聖母羅通達」教堂(Santa María la Rotonda)。第九世紀時,教宗葛雷勾里歐四世(Gregorio IV, ?-844)把許多殉道者的遺骸遷葬於此,並於835年11月1日把這座教堂改名為「聖母與殉道者教堂」(Santa María ad Martyres)重新奉獻(圖二)。

當時的東方教會,已存在紀念所有聖徒的節日,只是各地的日期不一。當11月1日成為共同紀念逝去的先聖先賢的隆重慶典時(圖三) ,除了強化了教會的身分認同,也彰顯所有基督徒與前人信仰連結的靈性意義。

在伊比利半島,加泰隆尼亞臨地中海的達拉哥納(Tarragona),在第三世紀中葉已有號稱西地中海最重要的早期基督教墓園。在米蘭赦令之後,石棺和石碑的使用日漸增多,第五世紀時又在墓園增建了一座大教堂(La Basílica Cementirial)(圖四),以紀念那些殉道者。

在西班牙,紀念那些聖徒和殉道者的方式不一,或是刻石碑、造石棺,或建造教堂。在國立加泰隆尼亞美術館,有一張來自列里達省(Lérida)波伊山谷(La Vall de Boí)杜羅隱修庵(la ermita de Durro)的祭壇桌,桌子正面鑲了一幅獻給殉道者的木板祭壇畫;四邊有殉道者遭受各種磨難的描繪,中央的橢圓形空間內,畫家把聖朱利塔(Saint Julita)和她懷中的兒子聖揆爾澤(Saint Quirze)繪成聖母與聖子的形象,用以紀念他們為基督信仰而殉道的忠貞情操。(圖五)

他們為躲避羅馬皇帝迪歐克列西亞諾( Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, 244 -311)的迫害,逃到今屬土耳其的塔爾蘇斯(Tarsus),卻在西元303年被捕。這對母子因為不願放棄信仰而遭殘酷殺害,後來有基督徒找到他們的遺骸給予安葬。中世紀的歐洲從第四世紀末開始,不只教皇為他們建教堂,特別是在西班牙和義大利,他們也成為許多鄉鎮城市的守護者。

不管以哪一種形式來紀念殉道者,在歷經數百年的戰亂後,墓地大多損毀或荒廢。即便是石棺,重新出土時,多數已成為空棺,很難確認它的主人是誰。尤其是在阿拉伯人佔領區,或因禁制偶像,石棺上的雕像頭部常被破壞。

在北部薩拉戈薩(Zaragoza)一座建於第三、四世紀的聖恩格拉西亞修道院(Real Monasterio de Santa Engracia)(圖六),在1809年拿破崙軍隊圍攻薩城時,修道院幾乎全毀,所幸在地下墓穴還有兩座第四世紀的大理石石棺得以倖存。後來人們又在原址上蓋了聖恩格拉西亞大教堂(La basílica menor de Santa Engracia) (圖七)。

倖存的兩座石棺,其一是「接收靈魂」(Receptio animae)(圖八),正面有連續性的高浮雕群像。它的命名,取自石板中央一位婦人被天上伸出的「上帝之手」所牽引,代表死者的靈魂已被上帝接納;從圖像上方所刻的名字「彼得、芙洛莉雅、保羅」(PETRUS, FLORIA y PAULUS),讓人聯想到石棺主人可能就是名為芙洛莉雅的女子,而兩位使徒的陪伴象徵一種保護與祝福。

石板左邊的圖像有血漏的女人得醫治;右邊群像,依次為瞎子得醫治、迦拿婚宴使水變酒。這些宣揚耶穌神蹟的主題,雖與婦人靈魂得救無直接關係,卻也隱含著石棺主人「因信稱義」的意涵。

當時的石棺通常只有正面雕刻,其餘都是平滑素面。但是,這個石棺的兩側也刻有亞當與夏娃的故事;右側圖像描繪撒但的引誘(圖九);左側圖像的中間是耶穌,他把兩手中的麥穗和羔羊,交給即將被逐出伊甸園的亞當和夏娃,意味著他們之後需辛勤工作才得以餬口(圖十);這兩則故事也提醒信徒有關謙卑順服的重要。此外,石板兩側還各立一位泰坦青年人像柱(Atlante),在希臘神話中,他們被宙斯懲罰,必須以肩膀扛起支撐大地的柱子,足見古希臘羅馬文化在這時期也有一定的影響。

這些早期基督教紀念聖徒或殉道者的繪畫或雕刻藝術,不僅反映期望死者靈魂得蒙救贖,也藉著廣為流傳的聖經故事,同時見證福音和上帝的權能。這些主題在不同時代與地區的基督教藝術中不斷被複製與再現。從宗教意涵來看,石棺上的聖經圖像可視為死者生前信仰與行為的印證,以象徵對永生的渴望,期盼永遠住在耶和華的殿中,日夜瞻仰上帝的榮美。