◎王武聰(牧師)

經文:馬可福音二章1-12節

我們渴望教會復興,得救的人增加。那麼,什麼樣的教會才能吸引人?一個成長的教會必定有它吸引人的特質,你希望我們的教會有什麼特色?

馬可福音第二章記載,迦百農有一間房屋裡面有許多人聚集,甚至連門前都擠滿人,為什麼這個地方這麼吸引人呢?今日,我們要怎樣才能鼓勵人們湧進教會呢?

一、有耶穌在的教會,人就往那裡去

馬可福音二章1-2節:「過了些日子,耶穌又進了迦百農。人聽見他在房子裡,就有許多人聚集,甚至連門前都沒有空地……」。眾人是因聽見耶穌在那裡,才聚集過來的。馬可福音有很多處記載「合城的人都聚集在門前」、「有許多人聚集」、「有許多人跟隨祂」、「有許多人到祂那裡聚集」。之所以有許多人聚集過來,都因為耶穌在那裡。換句話說,有耶穌的地方,人就往那裡去。

我們的教會有耶穌在嗎?教會是否能讓進來的人可以「感受」、「體會」得到耶穌的同在呢?有耶穌在的教會是怎樣的情形呢?

1. 會彼此相愛

上帝就是愛,愛是從上帝來(約翰一書四章7-13節)耶穌是上帝道成肉身、住在我們中間,耶穌乃是愛的化身;這愛不僅有吸引力,也能激發人彼此相愛。

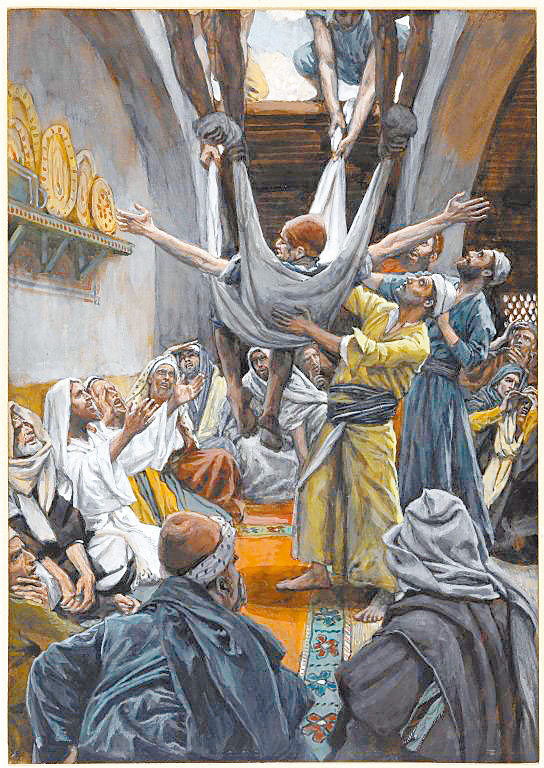

眾人跟隨耶穌,看見耶穌的愛心與能力,不僅對祂產生信心,也被祂的愛所感染,自然就激發出彼此相愛的心,於是「有人帶著一個癱子來見耶穌,是用四個人抬來的;因為人多,不得近前,就把耶穌所在的房子,拆了房頂,既拆通了,就把癱子連所躺臥的褥子都縋下來。」(馬可福音二章3-4節)這四個朋友為了幫助癱子,迫不及待的拆了人家的屋頂,甚至付上賠償的代價在所不惜,可見他們愛這人有多深。他們彼此相愛、互相扶持,這就是耶穌在那裡的最佳寫照。

2.有赦罪醫治

傳統猶太人視生病為犯罪的結果,或許耶穌也看出這癱子與罪有所牽連,因此,耶穌面對癱子不像江湖術士,只治標不治本,而是運用赦罪的權柄進行根治。要知道「罪得赦免」遠比「病得醫治」重要,因病得醫治還會再病,但罪得赦免則是與父神關係的恢復,新生命的獲得,於是「耶穌見他們的信心,就對癱子說:小子,你的罪赦了。……我吩咐你,起來!拿你的褥子回家去吧。」(5、11節)

耶穌不僅赦免癱子的罪,也醫治了他的病,並藉這件事讓人知道「人子在地上有赦罪的權柄」。顯然,有耶穌在的地方就有赦免與醫治,當我們因著耶穌,彼此相愛帶來互相的赦免,赦免帶來醫治的時候,人們自然會看出這是有耶穌在、吸引人的地方。

3. 會從心裡發出敬拜讚美

癱子得醫治後「立刻拿著褥子,當眾人面前出去了,以致眾人都驚奇,歸榮耀與上帝,說:我們從來沒有見過這樣的事!」(12節)當眾人親眼看見耶穌奇妙的作為,不僅大為驚奇,更是同聲讚美歸榮耀給上帝。使徒行傳第三章亦描述生來瘸腿的得醫治後,「邊走邊跳,讚美上帝」。

今天台灣許多教會的主日禮拜,從吟唱古典聖詩改為現代活潑的「敬拜讚美」,這些改變不可否認的為崇拜注入活潑的氣息,幫助人的靈甦醒。然而,主領敬拜者若沒有不斷經歷上帝奇妙的作為,存敬畏的心,從心裡發出感恩的敬拜讚美,若是只注重詩歌、樂器、和音、儀容、表達等外在形式,久而久之,它乃然會成為另一種沒有氣息的「傳統禮拜儀式」。

我們的教會有耶穌在嗎?當我們彼此相愛、互相赦免時,聖靈就在我們當中作醫治的工作;當我們經歷上帝奇妙的作為,自然會帶出真實的敬拜和活潑的讚美,你說這樣的教會怎麼不吸引人呢?

二、有道可聽的教會,人就往那裡去

馬可福音二章2節記載,當人聚集過來時「耶穌就對他們講道」。儘管耶穌趕鬼醫病,跟隨者可能也有不少是為得醫治或要看神蹟,但耶穌很清楚祂出來服事的目的是為傳揚上帝的道,祂深知「人飢餓非因無餅,乾渴非因無水,乃因不聽耶和華的話」(阿摩司書八章11節)、「人活著不是單靠食物,乃是靠上帝口裡所出的一切話。」(馬太福音四章4節)唯有上帝的話能真正滿足人心靈的飢餓,唯有上帝的道能真正的吸引人。初代教會「上帝的道興旺起來,在耶路撒冷門徒數目加增的多,也有許多祭司信從了這道。」(使徒行傳六章7節)實際上,今天很多教會衰微、荒涼的原因乃是欠缺上帝的道。

上帝重用的僕人斯托得在他的著作《當代講道藝術》(Between Two Worlds)一書中說:「一個沒有道聽的教會是一個死的教會。這是一個不變的原則,神是用祂的話來甦醒、餧養、感動、指引祂的百姓。何時人能忠實地、系統地講解聖經,神就藉著這樣的講解給祂的百姓異象,沒有異象民就滅亡。」

那麼,我們檢視一下,我們的教會有道可聽嗎?讓教會有道可聽是誰的責任呢?

身為牧者當然要對講台負很大責任。1990年代我在美國牧會,曾參加幾次沈保羅牧師主領的釋經講道研習會,他在研習會開頭講兩段話,帶給我很大的震撼:「你們在北美牧會的牧者,講台不需講天文地理、科學知識、社會常識,因這些世界的學問,你台下大多數是博士的會友懂得比你多,講這些沒辦法吸引他們。你只要好好按正意分解上帝的道,把真理的奧秘解開,才能滿足他們,而且這是你的專業,是會眾所欠缺的。」

接著他又說:「當你準備完一篇講章,你要想想,你台下的會眾,是不是也可以講出這種道,如果可以,那這篇道你就不用講。因你講的,他們都知道,他們何必聽你講呢?」這兩段話對我來講是多大的挑戰,那意味著牧者要在「上帝的道」好好下功夫,才能不斷有新的看見、新的領受,這樣才能滿足會眾靈裡的飢渴。

牧者對講台要負很大責任,然而,宗教改革家、非常看重講台的長老教會創始者加爾文卻將「教會」定義為:

1.講上帝的話的地方;

2.聽上帝的話的地方;

3.行上帝的話的地方。

顯然,要讓教會「有道可聽」並不是牧師單方面的責任,很多時候是因我們根本沒有意願「行上帝的話」,以致無心「聽上帝的話」,這樣我們怎能怪教會沒道可聽呢?

我們要常常為教會的講台禱告,好讓所有的牧者一站上講台都能「竭力在上帝面前得蒙喜悅,作無愧的工人,按著正意分解真理的道。」並且「遠避世俗的虛談」好讓每位在講台傳講上帝道的牧者都「像有權柄的,不像文士」。大佈道家慕迪每次在台上講道,因著講台下的地下室就有一群代禱者為慕迪的信息禱告,以致他的講道大有能力,常常感動人在上帝面前悔改。

要讓教會「有道可聽」,除了常為教會講台禱告,我們本身更要有渴慕的心,並且願意順服上帝的話,決志行祂的道。當我們的教會隨時有新鮮活潑的道供應飢渴的心靈,而來教會的人又真心行上帝的道,這種教會怎麼不吸引人呢?

三、願付代價的教會,人就往那裡去

馬可福音二章這四個朋友抬著癱子到耶穌面前,他們除了付時間、精神、金錢的代價,還要付上什麼呢?

1.對癱子要有愛心:因著愛,這四個人願意付上時間、精神、體力的代價,甚至因給人拆屋頂,還要遭受批評指責,付賠償的責任。

2.對同工要有同心:這四個人必須捨棄自我成見,同心協力抬癱子,不能有人扯後腿,或半途而廢。

3.對耶穌要有信心:奧古斯丁說:「信心是相信我們所看不見的,而信心的報償就是看見我們所相信的」,相信看不見的,那是一種冒險,也是信心所要付的代價。

愛心、同心、信心,缺一不可,若教會只有同心、信心卻沒有愛心,那只是封閉、自我滿足的團體,不可能得人;若教會缺乏同心,教會將結黨紛爭,不可能留住人;若教會沒有信心,所得到的將僅是人有限的作為,不可能經歷到上帝奇妙的作為。

愛心、同心、信心是我們在傳福音,引人歸主所要付的代價,四個人抬著癱子來到耶穌面前,也給教會推動小組事工很好的啟示。當一個人單獨去帶領人,有時會覺得很累、負擔很重,但當整個小組一起關心帶領時,我們會發覺擔子輕省多了,而且當這人信主時,整個小組一起分享得人的喜樂,這喜樂更是加倍的。

在我們四周圍有多少心靈的癱子,他們亟需有人去抬到耶穌面前,當我們教會有更多兄姐付代價去抬這些癱子時,我們將不斷經歷「從來沒有見過的事」,你願意嗎?

今天教會有許多成長的策略,而且也帶來實際成長的果效,然而所有教會成長的因素卻都離不開:「有耶穌在」、「有道可聽」、「有人付代價」,這三樣基本功。願我們更多在這三樣基本功上下功夫。教會有這三樣特質,人自然會聚集過來!