◎彭盛有(基督教台灣浸會神學院專任教授)

瑞士天主教神學家巴爾塔薩(Hans Urs von Balthasar)曾以「神劇」(Theo-Drama)詮釋上帝在歷史中的作為。十字架與復活正是這齣神聖劇碼的高潮;復活節不僅是紀念過往的節期,更是上帝向世人發出的邀請函,呼喚我們進入祂親自編導的救恩戲劇。

一、十架翻轉與空墳驚喜:復活節經文的戲劇張力

約翰福音第二十章,猶如精心編排的劇本,在清晨的空墳拉開充滿張力的帷幕:抹大拉的馬利亞踏著晨露來到墓園,驚見挪開的墓石便疾奔報訊;彼得與約翰喘促趕至,卻只見空墳中靜臥的細麻布。當眾人散去,獨留馬利亞在晨曦中啜泣,此刻天使臨現,復活主更親自佇立——她淚眼模糊間誤認為園丁,直至那聲穿越兩千年的呼喚「馬利亞」如聚光燈驟亮,絕望霎時迸裂為狂喜。

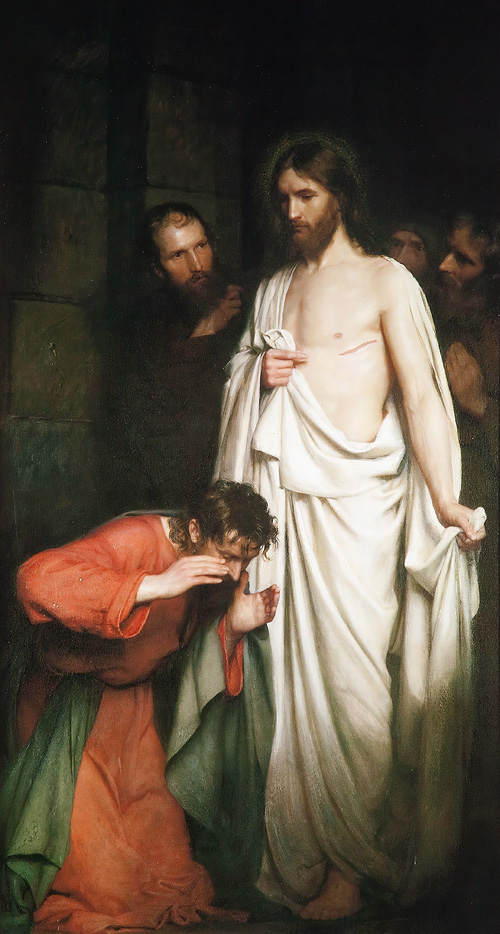

夜幕低垂時,驚惶的門徒緊閉門戶,復活的主卻破空顯現,以「願你們平安」撫平恐懼,更以聖靈氣息差遣他們承接使命。然而缺席的多馬堅持眼見為憑:「非看見祂手上的釘痕……用手探入祂的肋旁,我總不信。」(25節)八日後,基督再次登場,以傷痕為信物,多馬激動將懷疑熔鑄為「我的主!我的神!」的信仰宣言──這聲驚呼不僅是個人皈依,更是全劇神學高峰:復活者確為道成肉身的主宰,配得全地敬拜。

這段經文蘊含豐沛的「神劇性」特質。情節層層翻轉:自死亡陰翳躍入生命破曉,由絕望深淵升騰希望曙光,恰似戲劇大師的匠心佈局。人物刻畫鮮活:馬利亞從悲慟轉為雀躍,多馬自懷疑臻至確信,門徒們由瑟縮蛻變為受差者,細膩呈現人性在復活衝擊下的信仰辯證。

更深邃的是,神學奧祕藉戲劇情節昭然若揭:空墳與顯現,證實死亡潰敗,成就上帝救贖藍圖;基督親自呼喚馬利亞之名,又允許多馬觸摸自己的傷痕,彰顯復活主體貼人性的溫柔臨在;信仰宣告與使命託付,揭示復活真義不僅是基督得勝,更是門徒生命的重塑──他們將化身新劇碼的承演者,在救恩史中續寫新章。

二、走進神劇:在歷史中看見上帝的動態啟示

巴爾塔薩的「神劇」神學觀,為我們提供理解上述經文的新視角。他主張上帝的自我啟示絕非冰冷的教義命題,而是綻放在歷史長河中的動態劇場;那位永恆者透過行動與人共舞。

當他將基督信仰喻為「救恩劇場」,耶穌基督便成為這齣宇宙史詩的終極主角。上帝親自披戴血肉登上舞台,意味著祂從編劇室的隱密處走向聚光燈下,從創世劇本的書寫者,化身為與人類同台的演出者。基督的道成肉身、十架受難與榮耀復活,猶如三幕經典劇作,在世界舞台上演繹上帝捨己之愛的終極劇目──這正是神劇啟示的核心場景。

人類在神劇中的角色與回應:若上帝身兼劇作家與主角,人類便絕非舞台佈景的點綴,而是領受真實戲分的關鍵角色。巴爾塔薩犀利指出,信仰從不是觀眾席上的旁觀,而是舞台中央的共演邀約。每個靈魂都面臨抉擇:是否回應導演的拍板聲,穿上戲服踏入救恩的光中。

基督的降世猶如主角向觀眾席伸出雙手,凡握住這恩典之手者,便從塵埃中被提升至神國劇場的穹頂之下。成為基督徒因此遠超過僅是思想教義的認同,而是將生命綻放為對永恆劇本的演繹,在聖靈導引中與三一上帝共譜救贖詩篇。

自由與順服的二重奏:在這部神劇中,導演上帝從不將人類變為牽線木偶,反倒賜下真實自由來詮釋角色。巴爾塔薩描繪的神劇觀裡,基督既是完美的主角,又在神人關係中開鑿出親密與疏離的最大距離──在道成肉身中與人親密相交,卻也在十架苦杯中經歷與父神的離異。

這揭示上帝的劇本並非宿命論的獨白,而是為人類保留驚心動魄的即興空間:有人扮演忠心的跟隨者,有人扮演反對的角色,甚至出現如猶大這般的反派。然而,上帝的大劇本並未因此脫軌,祂反而能將反對力量也納入救贖劇情的一部分。

基督在客西馬尼園的禱告「不要照我的意思,只要成就你的旨意」,恰是自由與順服的和弦極致──祂以完全自主選擇絕對降服,在天父的劇場中完美詮釋神聖主角的深義。這啟示我們:真正的自由不在反抗劇本,而在活出被造時鐫刻在靈魂深處的角色藍圖。當我們順服聖靈的舞台調度,並非失去自我,反而在神劇中尋獲生命原初的真我──那是在造物主創意奔湧的劇場裡,與永恆之愛共舞的終極自由。

三、從救恩劇場透視復活: 十字架得勝的另一種讀法

透過神劇的視域重新詮釋復活敘事,我們更深領會十字架與復活的意義。

首先,十架與復活高舉了「上帝為我們」的行動(Deus pro nobis)。在這場戲劇中,上帝並非冷眼旁觀的敘事者,而是躍入人間泥沼的拯救者。基督的十架受難遠超「代罪受刑」的宗教隱喻,乃是三一上帝親自浸入人類處境的終極行動──祂從罪惡內部突破隔斷神人的高牆,以「被棄絕者」的身分經歷死亡的絕對黑夜。

這正是聖愛最極致的戲劇性展演:永恆者將自己撕裂為救贖祭物,在神性疏離中完成最親密的擁抱。空墳如同蓋在歷史卷軸上的神聖印鑑,宣告救贖的磅礡巨作已然殺青。復活不僅是對十架價值的背書,更是將死亡化為愛之凱旋的戲劇性反轉。

其次,神劇視角重新定位信徒在復活敘事中的座標。復活不只是基督的得勝,也是對門徒發出的差遣。當復活主在加利利山巔展開天國導演的開演指令(馬太福音二十八章18-20節),門徒們從此被寫入救恩續集的演職員表。

這場「大使命」的託付,實則是神聖劇場的導演權交接──復活者將敘事彩筆交予教會,要我們在世上接續創作福音的鮮活劇目。門徒群體因此蛻變為移動的聖所,在街市巷弄間即興上演「死亡不能拘禁生命」的信仰短劇。每個見證都是台詞,每分愛心都是布景,每次禱告都是燈光設計,共同構成向世界敞開的救恩劇場。

對當代聖徒而言,在神劇中演出自己的角色,意味著將復活節的信仰內涵活化在生活之中。我們或是台前的演繹者,或是幕後的燈光師,都在基督導演的救恩戲劇領受獨特戲分。主日崇拜宛若週期性的彩排──在聖言餵養中校準台步,於聖餐桌前重溫劇本,藉詩歌敬拜調諧靈性節奏。而散會鐘聲敲響時,我們便帶著復活主授予的平安與使命(約翰福音二十章21-22節),將菜市場化為宣教舞台,辦公室轉型為恩典劇場。

巴爾塔薩的神劇信息,喚醒我們正置身於上帝編導的和解史詩。這齣戲不需置身事外的信仰評論家,只要渴慕全心投入的演員──當我們以生命詮釋基督劇本時,便是在塵世舞台上即興展演,將復活節的驚嘆號刻寫在每個尋常日子裡。

四、苦難與榮耀的交響:走進神劇的靈修實踐

神劇神學不僅拓展我們理解復活節的視野,更為行走曠野的信仰生命提供棲息與挑戰。當苦難的暴風雨襲來,如何繼續演出信仰劇碼?神劇觀為我們點亮三盞燈:

1.暗夜中的共演祕訣:

每當人生陷入低谷,彷彿人生舞台突降黑幕時,我們常錯覺導演已失控棄場而去。然而十架劇幕啟示更深的奧祕:那位永恆編劇竟親自化身為基督,在客西馬尼園顫抖,於各各他山流血。祂不是遙控苦難的操偶師,而是「成為憂患之子」的同演者(以賽亞書五十三章3節)。

當人們在化療室顫抖、在失業潮中窒息、在喪禮上失語,復活主正以釘痕手輕撫劇本註記:「這幕戲我曾演過」。正如希伯來書揭示的戲劇性體諒:「因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱」。苦難,因此轉化為神聖的排演室,我們或可學習基督在十架上的終極演繹:在絕對黑暗中仍向天父交出「然而,不要照我的意思」的獨白(路加福音二十二章42節)。

保羅的洞見在此閃耀:「這至暫至輕的苦楚,正為我們排練著極重無比的永恆回應」(哥林多後書四章17節,筆者演繹)。那些在病房堅持禱告的雙手,在法庭持守誠實的顫音,在破碎關係中選擇饒恕的台詞,都在神聖劇場投射出超乎想像的救贖光影。

2.復活改寫死亡的劇本:

若人生是齣三幕劇,死亡常被誤讀為終極謝幕。然而復活事件如一道改寫筆,將所有墓誌銘重撰為「待續」──基督已將死亡化為永恆劇場的轉場特效。當我們站立墓園,眼目能穿透大理石看見復活導演的場記板:「準備換景,新幕即將升起!」這盼望成了重塑生命密度的屬靈透鏡:那位闖過死蔭幽谷的主角,已將我們微不足道的忠誠綵排──病榻前的守夜、職場中的正直、教會兒童主日學的點滴──都收錄於永恆的片段珍藏。即便今生落幕,我們仍可期待復活主將執起我們的手謝幕:「好,你這又良善又忠心的演出者」。

3.日常的神劇排演:

復活的靈修實踐,始於將咖啡杯化為聖杯、通勤路視作朝聖徑的想像力轉化。我們在晨禱讀經中對齊劇本台詞,在地鐵車廂練習愛鄰如己,在辦公室衝突裡重演「右臉轉過來」的經典橋段。每個選擇都是戲服更換時刻:是披戴老我舊戲裝?抑或穿上基督所賜的義袍?

神劇觀終究是分演出邀約:當復活主拆毀了死亡布景,祂正邀請我們在瓦礫堆中搭建恩典的臨時舞台。不論今日戲分是醫院探訪或街頭傳講福音,是廚房熬湯或會議發言,只要出自基督劇本,便是以塵埃之軀演出永恆行動,即使最渺小的臨演,都將在謝幕時驚覺──自己竟是那位主角(基督)聖愛敘事中不可或缺的一段詩句。

五、神劇在華人世界的回聲

當我們將神劇觀置於東方文化稜鏡下,會折射出獨特的信仰光譜。華人文化常用「人生如戲」解讀世事浮沉,從元曲《邯鄲記》到《紅樓夢》的太虛幻境,戲劇隱喻常裹著宿命論與浮生若夢的喟嘆。基督信仰的神劇敘事,卻為這傳統意象注入嶄新維度:人生舞台並非虛空劇場,而是三一上主親手搭建的救恩排練場。當上帝的兒女在職場持守誠信,在夜市攤位傳遞溫暖,在議事廳為公義發聲,這些「世俗戲碼」皆被賦予永恆重量:那位道成肉身的導演,正透過我們的日常演出,在華人社會重現「道在肉身住帳篷」的救贖劇碼。

誠然,神劇神學在華人處境也面臨一些挑戰:當儒家傳統的「人生如戲」遇見基督信仰的「神聖戲劇」,華人教會需要進行創造性的信仰翻譯。許多信徒慣於將信仰框限在教堂

牆內,視主日禮拜為信仰劇場的全本演出。

神劇提醒我們禮拜堂不過是週間排練場,真實的救恩劇場其實延展至餐桌上的談笑、捷運的讓座、家族群組的對話。正如雅各書尖銳的舞台指令:「信心若沒有行為台詞,就是死透的獨角戲」(雅各書二章17節,筆者演繹)。真正的信仰表演絕非聖殿內的儀式性走位,而是將市井日常化為恩典劇場。

復活事件打破死亡的權勢,為全人類開啟參與上帝救贖劇碼的契機。我們領受這信息的人,不僅要在日常生活中活出信仰,更當走入文化衝突地帶,見證真理。當教會走出禮拜堂的舒適圈,真實進入社會現場,復活的福音才得以扎根於本土土壤。雖然終幕的鑼聲尚未響起,復活的主卻已將更新世界的使命託付給教會。或許今日的戲分僅是一場幕間短劇,台詞略帶生澀、走位偶有踉蹌,但只要忠於基督的召喚,每個真誠的行動都在編織救恩敘事。

最終,復活的主將親自成全這一切,把我們排練一生的信仰片段,剪輯成天國劇場永不落幕的經典;使我們在今生的忠心與擺上,都在祂永恆的國度裡得以完滿。正因如此,我們得以成為流動的福音劇團,在世間不斷上演那翻轉死亡、帶來盼望的神聖劇碼。