【記者汪純怡/採訪報導】「台東的海岸線,不只有壯闊的海景,更散落著許多承載宣教歷史與信仰的獨特教堂,值得造訪」,常以細膩筆觸描繪台灣各地特色教堂的專欄作家、廣青文教基金會副執行長蔡尚志說,走訪台東,不妨規劃一趟海岸線教堂輕旅行路線,在自然美景與美食之外,更與宣教歷史及在地文化深刻對話。

現代人生活步調繁忙,如何能在忙裡偷閒的短暫旅程,不僅享受美景、美食,還能探索信仰?蔡尚志受訪時就建議了一條台東海岸線兩天一夜輕旅行的路線,沿著風光旖旎的台11線公路,從台東市駕車或騎摩托車出發往北,經過東河、成功及長濱,三個鄉鎮就能感受到台東海岸線豐富的信仰與人文風貌。

每個部落都有教會 海岸線上獨特風景

蔡尚志說,這條海岸線公路沿途經過的絕大多數是阿美族部落,而幾乎每個部落都擁有至少兩間以上的教會,隨時都能看見不同風格的教堂佇立,成為海岸風景中一道獨特的風景線。

進入東河鄉,遊客最熟悉的就是奇特的「水往上流」景觀以及美味的東河包子,還有每年11月舉辦國際衝浪比賽的金樽海岸,蔡尚志也常在此時到訪,欣賞各國衝浪者一展身手;此外,還有日據時期留下的舊東河橋,散發古樸氣息,這一帶最為人注意的就是猴群眾多,而橋的另一端通往泰源幽谷,就進入泰源部落。

蔡尚志建議,到了東河,可以造訪興昌長老教會,這間有著七十多年歷史的禮拜堂,幾年前經過整修漆為藍白色,典雅美麗的希臘地中海風格,成為熱門的拍照景點。

往北行駛便進入成功鎮,蔡尚志說,成功鎮教會眾多,基督教的教會將近40間,再加上天主教教堂,總數可能超過60間;首先遇到的部落是小馬部落,以部落而命名的「小馬路」,其實是條寬闊的大馬路,形成一種反差,饒富趣味。而小馬部落另一重要的特色,就是小馬天主堂,許多白冷會的神父長眠於此。

宣教士奉獻一生愛台灣

蔡尚志說,這些來自瑞士的神父,奉獻一生於台灣,如今大多已安息於小馬天主堂後方,十字架墓碑見證著他們對這片土地的愛,常有教友前來獻花致敬。小馬天主堂是由傅義修士所設計,如斗笠一般的屋頂,引進大量自然光源灑落祭壇,在祭壇兩側使用彩繪玻璃,帶來神聖莊嚴的氛圍。

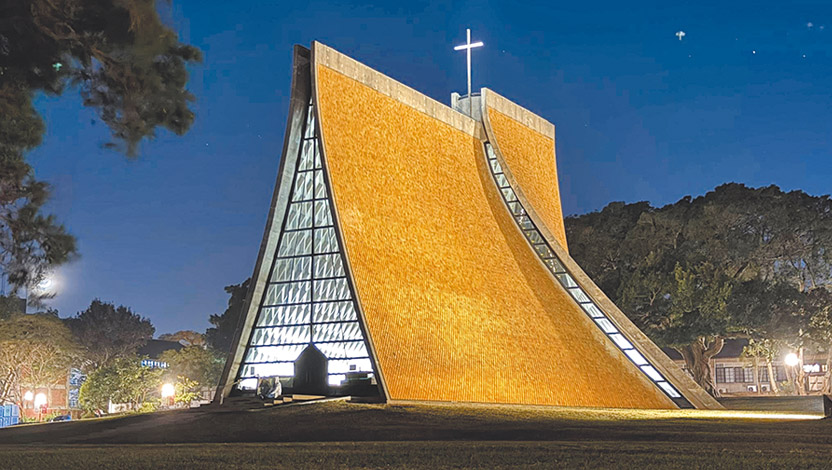

蔡尚志介紹,傅義修士在台東設計建造40多座教堂建築,往北靠近成功鎮市區舊稱新港,該處的新港教會也是傅義修士所設計,一位天主教的神職人員為長老教會設計教堂,頗具深意。而新港教會旁有一間日據時期的高醫師舊醫館,休業後在1997年由新港教會買下,可從此了解當時醫療環境及醫師的奉獻精神,讓遊客對歷史文化有更多體悟。

另一個值得駐足的景點是成功長老教會,這間阿美族的教會,純白高聳的教堂風格,在這條海岸路線上較為少見,屋頂上方還裝飾著吹號角的天使,莊嚴美麗,許多遊客都會到此拍照。

紀念碑述說「祈禱水」故事讓福音廣傳

蔡尚志說,稍往北前行,在右側路旁將看到「台灣東部設教百週年紀念碑」,極具意義。這座1977年由台灣基督長老教會東部中會設立的紀念碑,記載了一件「祈禱水」故事,講述福音如何開始在台東傳開。

碑文記述,昔稱後山的台灣東部,因高山阻隔、交通不便而開發落後,但上帝並未忘記此地,1877年一位基督徒張源春從屏東遷來台東,住在原住民頭目家中,這位頭目深受氣喘所苦,張源春憑著信心,以禱告過的清水治癒了頭目,此後類似神蹟還有多次,不只頭目信主,附近40戶人家也棄絕偶像歸主,此後教會設立,信仰更加廣傳。

此外,成功鎮著名的景點三仙台,旁邊的比西里岸部落,處處可見幾米的畫作,還有許多由漂流木創作的山羊造型裝置藝術,「比西里岸」就是阿美族語中的放羊之意,錯落的裝置藝術與海天一色,隨手拍都是美景。而喜愛美食的遊客更不能錯過東海岸最大的漁港──成功漁港,品嘗旗魚、鬼頭刀或參與漁獲拍賣市場,體驗漁港小鎮風光。

蔡尚志說,再往北前往長濱的路上,會經過宜灣教會,又被稱為「卡片教堂」,外觀看起來就像歐洲明信片上的建築,也因教堂是將門面拉高,從側面看會發現相當扁平就像一張卡片,由於就位於路旁,是很多遊客都會停下拍照的景點。

這條輕旅行路線最後到達長濱鄉,值得一提的就是長濱天主堂,「這裡住著一位全台灣人都認識的神父—─吳若石神父,有可能還能親眼見到他呢!」,蔡尚志說,吳神父年事已高,仍然持續為人服務,並且長期致力於教導當地阿美族人學習腳底按摩技術,令人尊敬。

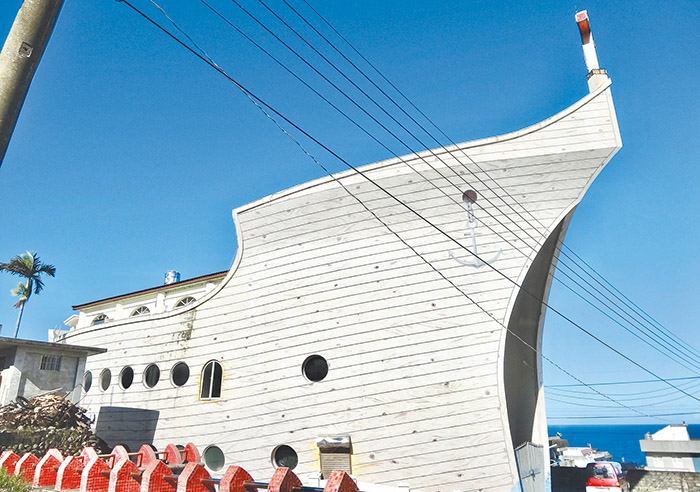

此地的重要景點還有金剛大道,從高處望去可以欣賞到整片的梯田,盡頭則是遼闊的大海;而在長濱的最北端,坐落著造型獨特的樟原教會,將教堂建築設計成一艘四層樓高的巨大船隻,聳立部落之中,從Google地圖上都可看到教會的船型輪廓,即使不是基督徒也會被其奇妙的設計所吸引,前來拍照留念。

蔡尚志表示,這趟巡禮,可以看到前人宣教的熱誠與愛台灣的心,白冷會的修士和神父年輕時就遠渡重洋來到台灣,學會台語及原住民族語,並協助翻譯族語聖經、編纂字典,在信仰與文化傳承上付出了巨大的心力,奉獻一生,甚至過世後仍長眠於此,值得了解與感懷。

他在到訪「台灣東部設教百週年紀念碑」時,也會自我省思,一位初信的平信徒單純因自己領受福音的好處就「食好鬥相報」,勇於傳揚福音,「我們自己是否也有這種熱心?是否也有宣教不落人後的心志?」;而走過天主教堂所設置的「苦路十四站」,還能讓人更深思想主耶穌基督為我們捨命,也是深刻的信仰體驗。

蔡尚志說,這條路線不僅得以身心休憩,還見證了信仰前輩們的奉獻、信徒的信心及福音的大能,更看到由於後續信仰的傳承,一代又一代的傳道人延續著福音的工作,使得信仰復興,處處可見教會,相信宣教前輩們的熱情及使命感,都將持續鼓勵著每一位到訪的弟兄姊妹。