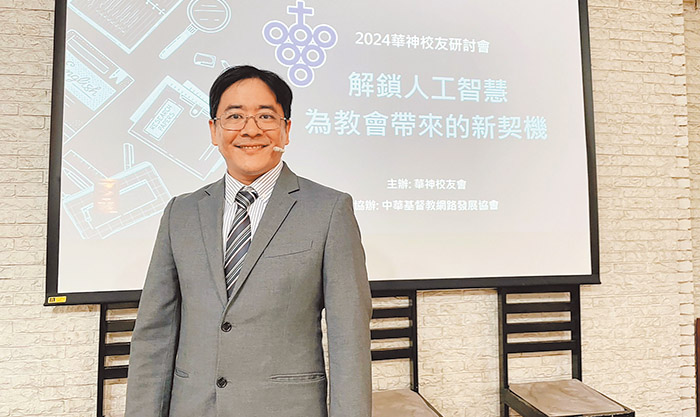

【記者李容珍/採訪報導】面對未來教會,當AI生成的世界觀開始塑造年輕人的價值觀,新任天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)也提到人工智慧(AI)是人類面臨的主要問題之一,提醒教會現在必須帶頭應對新的工業革命和AI的發展。牧者如何與AI對話?未來教會是否需要「數位宣教士」?

中華福音神學研究學院資訊中心主任兼中華基督教網路發展協會副秘書長蒲正寧長老受訪時表示,我們必須誠實面對現在的年輕人實際上已經生活在由AI塑造的世界。他們利用AI來完成作業、搜尋資料、觀看影片,甚至透過AI進行圖像創作及對話。如果我們拒絕踏入他們的數位世界,誰能在這樣的環境中陪伴他們,帶領他們走上信仰的道路呢?

牧者與AI互動是福音使命

因此,他認為,教會牧者與AI之間的互動,不僅僅是技術上,更是一個福音使命;應該思考該如何運用這個新工具,更有效地傳達愛與真理給年輕一代。

近年來他在研究中觀察到許多教會都在積極嘗試AI。例如,有的牧者利用ChatGPT協助準備教材,有的使用AI快速進行經文整理,或是設計靈修資料。這些都是好的嘗試,但必須更進一步思考:「如何讓AI成為傳遞福音的有效工具,以年輕人更容易理解和接受的方式呈現?」

從年輕人處境有效實踐福音

「數位宣教士」這個概念很吸引人,每一位信徒都能參與其中。正如我們都被呼召去傳福音,每一位教會成員也都有潛力成為數位宣教士。可以將這些人視為現代版的保羅,他們懂得年輕人的語言,熟悉年輕人喜歡的平台,例如YouTube Shorts、Instagram或Discord。他們可能擅長影片製作、文案撰寫、設計或陪伴與諮商。他們也許不會穿著傳統的牧師袍,但在數位世界中的影響力,可能比講台上的牧者更大。

「這並非追隨潮流,而是回歸聖經真理」,如同保羅所說的:「向什麼樣的人,我就做什麼樣的人」(參哥林多前書九章22節)。今天的年輕人處於由演算法主導的文化中,基督徒就要學習如何在這樣的處境下有效地實踐福音。

蒲正寧長老認為,數位宣教士並不是要取代傳統宣教士,而是要補足教會現有資源所難以觸及的領域。透過拍攝見證影片、創作福音漫畫,甚至透過訓練專屬於教會的AI模型,來回答信仰上的疑問,將福音傳播推向更廣泛的數位世界。

然而,教會也要體認到,AI再強大也無法取代真正的人際互動。AI或許能減輕牧者在行政管理、教材準備及設計上的負擔,但「愛、陪伴與聆聽」這些最核心的事工,依然需要牧者與同工親自來做。因此,不是使用AI來取代我們的工作,而是使用AI來強化工作。AI只能是得力助手,絕不是我們的主人。

使用AI強化宣教工作

蒲長老也鼓勵牧者們,不需要成為科技專家,但需要有一顆願意學習與探索的心。只要願意開始理解,願意陪伴年輕人一同探索數位世界,上帝就能使用我們及手中的AI工具,成為這個世代的祝福。

科技迅速發展的世代,他認為教會應更積極地嘗試AI和數位技術,利用這些工具來跨越宣教的各種障礙。例如透過AI輔助語言學習、使用生成式AI製作處境化的福音材料、或建立專屬教會的AI模型,協助牧者有效傳遞福音真理。AI工具能迅速製作處境化(在地化)福音短片、單張,甚至透過虛擬人物進行陪伴與輔導,讓宣教資源更快速、更準確地傳遞到各國人民的手中。

善用AI為主贏得更多靈魂

蒲長老認為,AI不僅僅帶來挑戰,它更是神賜予我們的新機會。聖經說:「我們傳揚他,是用諸般的智慧勸戒各人,教導各人,要把各人在基督裡完完全全地引到神面前」(歌羅西書一章28節)。願這一代的教會,以科技與信仰攜手,為主贏得更多靈魂!

當世界在尋找「信任的力量」,牧者如何代表一種願意聆聽與連結的福音態度?未來教會和牧者該如何轉型?蒲長老表示,這幾年世界真的變得不一樣了,科技變化快速,人心也越來越「封閉」。很多人說現在的社會有一種很深的「信任危機」──不信媒體、不信政府、不信彼此,甚至連教會也不信。這個時候,教會牧者要怎麼活出「讓人敢信任」的福音態度?教會要解決「信任危機」,不是靠更精良的設備或更多活動,而是要回到人心與關係的根本。

資訊轟炸心使人更孤獨 需要誠懇互動

一、真正的連結始於「傾聽」。蒲長老認為,今天人們最缺乏的,是真正願意聽他們心聲的人。特別是在這個AI與數位媒體主宰的時代,人們容易取得大量資訊,但內心卻愈加孤單。尤其年輕世代每日面對的是演算法塑造的資訊泡泡與無盡的資訊轟炸,反而更需要真實、誠懇的互動。教會若只是停留在講台上持續傳講,而不願意主動靠近、深入聆聽人們的生命掙扎與真實處境,便難以成為這世代可信賴的所在。

因此,他鼓勵牧者要像耶穌一樣,主動坐在井邊聽撒馬利亞婦人的故事,走進人群,深入到每個人的生命處境裡,成為真正願意聆聽的人。這種姿態不只是一種溝通方式,更是一種態度的轉變,也是真正「處境化」福音的落實。

牧養模式需要更多互動贏得信任

二、從單向講道到雙向互動。教會未來的牧養模式必須從單向講道,轉型為雙向,甚至多向的互動方式。當教會願意花時間去傾聽每個人背後的故事與掙扎,並且用福音的觀點回應,教會才可能真正贏回人們的信任。牧者和教會同工必須更加謙卑,更願意陪伴,不只是解答信仰上的疑問,更是陪伴在生命的低谷與高峰,幫助他們看見基督信仰如何真實地回應人生的每個階段。

三、教會成為「社區客廳」。蒲長老表示,在這個缺乏信任的時代,光靠主日的聚會活動,是無法真正回應人們對「連結」的渴望。可以讓教會成為一個開放、溫暖的「社區客廳」。教會的空間可以改造成開放式的咖啡廳、共享空間,讓鄰居隨時都能進來坐坐、聊聊,成為人們真正能感受到溫暖與歸屬感的地方。

牧者和教會同工更應主動走入社區參與地方事務,例如與里長、學校合作,舉辦社區活動或公益服務,讓社區知道教會不僅是「講道的地方」,更是一個願意陪伴、願意聆聽、願意行動的團體。

四、以真實行動證明福音可信。當教會願意踏出門外,以真實的行動來證明自己的信仰,信任才會慢慢恢復。教會可以積極幫助社區中經濟弱勢的家庭、新移民、外籍移工,以及單親家庭,透過提供具體的資源,如物資支援、語言班或陪伴服務,實踐基督的愛與關懷。這些真實的行動比單純口頭宣講更有力量,也更能使社區重新對教會產生信任與好感。

有效管理牧養資訊 洞察人心需求

五、AI時代的牧養新契機。他說,尤其是在協助牧養與連結的層面上,教會應積極利用AI技術進行更有效的溝通與牧養,透過技術協助牧者更有效率地管理資訊,讓牧者有更多時間可以專注於人與人之間深度的牧養互動與傾聽。透過AI的輔助,更能精準地洞察人們真正的需求,成為更貼心、更即時的陪伴。

六、成為一個「有耳可聽的教會」。蒲長老表示,未來教會的轉型方向,不只是科技、活動或更吸睛的策略,而是要回歸福音的本質,就是耶穌基督的同理與愛。當我們願意放下身段,以一種謙卑、傾聽、陪伴的態度來回應社會的信任危機時,人們才會真實感受到福音的力量。當教會成為一個「有耳可聽的社群」,用實際行動與謙卑態度,讓這個世界重新看見值得信賴的一群基督徒,這才是教會未來最大的力量與影響力。

他表示,未來教會和牧者的轉型不再只是「做得更多」或「說得更好」,而是「陪得更久、聽得更深」。在這樣的姿態下,福音才能真正有效地傳達,教會才可能重新成為這個時代值得信賴的力量。