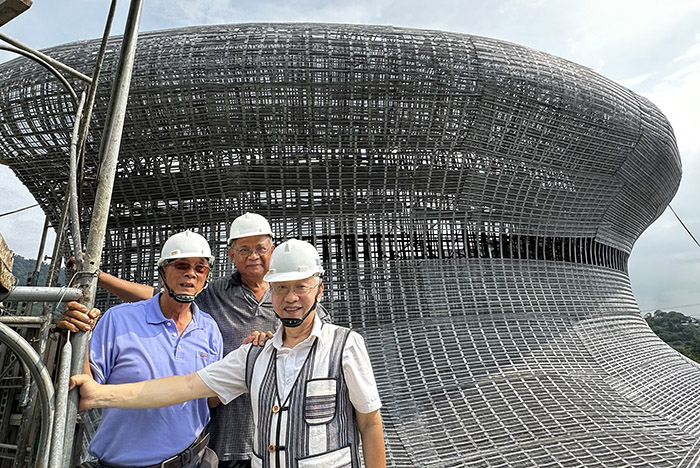

【記者李容珍/採訪整理】屏東縣泰武鄉武潭村坐落一間以排灣族傳統「陶壺」造型打造,近日舉行設教70週年暨新堂獻堂感恩禮拜,見證「福音與文化對話」的歷程,也體現深耕本土的宣教使命。

這座教堂依山就勢、因地制宜,從空間配置、建材選擇到環境永續的考量,充分展現「綠建築」的智慧。建築設計融合排灣族的文化符號與基督信仰意涵,不僅成為部落居民的信仰中心,也成為兼具文化深度與現代功能的建築典範,見證原住民教會在地化宣教的豐碩成果。

「這座教堂花了20多年才蓋好,我一度以為教會要放棄了,連我自己都想要放棄,這是不可能的任務,若不是神的引導,是不可能完成的!」教堂建築設計師卓孟佑長老受訪時表示。這座將排灣族文化與基督信仰完美融合的建築,將會世世代代地守護著他們的部落,訴說這片土地上的美麗故事。

然而,教會從在2000年就成立建設委員會,為何延到今年才獻堂?卓長老表示,主要是法令限制、土地取得困難,光是取得土地,就耗時約十年,之後又遇到水災,政府頒布禁建令,工程停滯了五年,後來又遇到疫情。他設計的圖都畫好,沒想到卻經過漫長的等待,他一度以為沒有希望了,沒想到教會仍然堅持下去。他形容自己的一生,花大半時間都在這座教堂;教堂的王裕豐牧師當初才剛上任,等到獻堂時已經70歲退休。

融合排灣族文化與基督信仰的建築

為何這座教堂被稱為「壺之教堂」?卓長老在臉書指出,在排灣族的三大珍寶中,陶壺地位非凡。他在設計教堂時,就是以它作為最核心的原型,內部講壇上方頂罩的設計,選用了象徵至高無上、形狀最為正圓的「古陶壺」(maka tuvung)。

他說,在排灣族的傳說中,「古陶壺」代表著對新生命誕生的渴望、對民族興旺和繁衍的祈福,它承載著排灣族關於生命起源的整個故事。這種把文化聖物作為建築原型的巧思,讓這座教堂本身就變成了一個巨大、會說故事的文化符號!

卓長老說,除了陶壺的造型,他也在教堂的外觀設計上,巧妙地融入了「太陽紋」和「百步蛇紋」圖騰,妝點在教堂外飾材料不同介面上,甚至連在建築收邊的細節處都可見到。它們不只是裝飾,而是把排灣族古老的故事具象化,讓這座建築本身就成為一個傳遞族群歷史與精神的載體。

建造堅固房子 更創造有靈魂有故事空間

他表示,每當族人踏進這座建築時,不只是來做禮拜,更是來尋找世代生命信仰的核心歸依,來感受家族血脈的堅實連結。這就是建築的魅力!它能夠超越物質層面,觸及人心最深處的歸屬感和認同感。在建造這座教堂過程,也提醒他,作為建築人,不僅要建造堅固的房子,更要創造有靈魂、有故事的空間。

在非都會區的環境,如何展現教堂的「綠建築智慧」和「空間美學」?卓長老說,武潭長老教會的教堂設計,不僅外型圓潤美觀、親近人心,更在材料選擇、環保考量和實用性、採光、通風上都「獨具巧思」。他進一步解說:

一、因地制宜的扇形布局:熱帶氣候下的採光與通風巧思。

他說,教堂的基地其實並非方方正正,原本是整治武潭瀑布水流的圳溝所形成的河濱地,形狀比較特殊。在規劃時,考量到教堂的特殊用途,將教堂主體和附屬空間巧妙地組合成一個「扇形」的平面配置。雖然正向是西北方,屏東的夏天又熱又常下雨,但經過設計師的巧思,連當地的炎熱氣候和季節風向都考慮進去!

「圓形天窗」 採光、通風設計的巧思

舉例來說,廚房、廁所這些不太需要大窗戶的空間,就放在朝西側;而像松年教室(也可以當副堂)、牧師辦公室等,則設在朝北的一側,這樣就能開大片的落地窗和偏窗,讓陽光和涼風自然進來。二樓各間團契教室也設計了退縮的陽台,裝上落地窗,其他空間也根據功能需求,設置了適當的採光、通風外窗,甚至還有透氣、採光、排煙的天窗。

卓長老說,當弟兄姊妹們走進禮拜堂,會發現座席兩邊刻意不開窗,目的是為了阻隔外部的視野干擾,創造一個不受外界影響、能讓信徒專心敬拜的空間。而在教堂的內端,兩側二樓挑高的地方開設了「尖拱長窗」,讓光線能夠照亮上方平整的天花板。教堂內部只有一支不鏽鋼沖孔十字架,透過內部的LED白光,靜靜地矗立在「壺罩」的前端。

教堂講台正上方,是一個「無紋古陶壺」造型的頂罩。這個壺罩的頂端,特別開設了一個「圓形天窗」,成為整個禮拜堂的一大亮點。透過天窗引入的太陽光,不只為下方的講壇區域注入了自然的「天光」,更深層地表徵著排灣族貴族祖先的傳說。當陽光透過天窗灑落,彷彿排灣族的故事就在眼前上演,那種震撼人心的力量,是任何人工照明都無法比擬的。

自然光呈現千變萬化不同光影效果

他說,教堂透過陶壺口所設的天窗設計,自然光在不同時間以不同的角度進入講壇,創造出變化萬千的光影效果,讓空間本身充滿了靈性與律動。此外,兩邊挑高的尖拱長窗,以及精心設計的燈光效果輔助,都能使整個教堂的空間充滿神聖的氛圍。無論是白天或夜晚的聚會禮拜,這種光線與空間的對話,都能幫助帶領主持禮拜的牧師、長老及事奉的人,在莊嚴的屬靈講壇上,正確地傳揚神的旨意及聖經上的屬靈信息。

二、弧形外牆的工法挑戰:鋼網牆與卵石馬賽克的創新應用。

在非都會區,要在有限經費下建造教堂這麼大片的「八分之一球型」弧形外牆,其實是很大的挑戰!卓長老說,設計師最堅持的,就是外牆表面絕對不能有不平整的稜線,而且還要配合亂碼拼貼的卵石馬賽克,施工時更要避免磁磚間出現破縫。

經與幾家營造廠商討論,最後,選擇了一家建議採用「版牆雙向肋筋並內外覆以鋼網牆免拆模」的創新工法,不僅有效克服了施工難題,還節省了整體成本,同時確保了建築結構的穩固性和弧形外牆的完整性。這也是在偏鄉地區,用有限資源創造出高品質建築的「匠心獨運」。

考量水保設「滯洪池」結合景觀視覺

另外,在大片的弧形外牆,加上周邊附屬空間凹凸組合形成的複雜結構,最讓人頭痛的就是雨水排放問題。屏東夏季常常上午大太陽,下午就傾盆大雨,瞬間的排水量很容易造成積水甚至洪災。因此,建案特別配合水土保持單位的規定,設置了「滯洪池」來緩解基地內的雨水排放。滯洪池的位置經過調整配置,讓滯洪功能和景觀視覺兩全其美,甚至把部分滯洪池的圍欄改成了灌木圍籬,裸露的邊坡也種植了草皮來穩定,還做了階梯方便大家下到池底清理雜草。更棒的是,也把池底美化,重排卵石,變成了一個「小舞台」!

卓長老說,在枯水期,青年們就可以在這裡舉辦夜間表演。一個滯洪池,不只解決了排水問題,還變成了一個多功能的社區設施,這都是綠建築考量的重要環節。

三、兼顧美觀與實用:打造持久潔淨且滑順的鄉間地標。

他說,教堂正面弧形外牆,雖然選擇了貼「卵石馬賽克」,得藉助活動的高空作業車,用強力黏著劑逐片逐片地拼貼上去,是耗時又費力的作業,但最終的目標就是為了達到長久性的表面潔淨效果,避免表面飾材產生破縫、龜裂,並讓圓弧外飾完整滑順。這種做法,不只大大提升了建築物的視覺質感,更確保了在鄉間環境中的耐久性與維護便利性。這就是偏鄉建築的成功工法,也是建築人追求「美觀與實用兼顧」的匠心所在。

期待進教堂感受「光的洗禮」心靈被觸動

曾在中部原民部落設計過多間教堂的卓長老表示,武潭長老教會的教堂,是他在建築生涯中,對「光」的元素進行最深刻思考與實踐的作品。他期待,每一位踏入武潭教會的朋友,都能親身感受到這場「光的洗禮」。它不只是一場視覺的饗宴,更是一場心靈的觸動。它證明了,建築設計師的職責,不僅是建造堅固的結構,更是要創造能夠啟發人心、引導靈魂的空間。

卓長老指出,這座教堂不僅訴說一個信仰與文化故事的教會,更透過一座充滿智慧與內涵的綠建築禮拜堂,成為部落的信仰中心和建築典範。武潭長老教會歷經了20多年的時間,目前仍持續為此在努力,透過建堂經歷,神不僅感動信徒們建造屬於自己的教會,期望祂也建造我們心裡的殿。