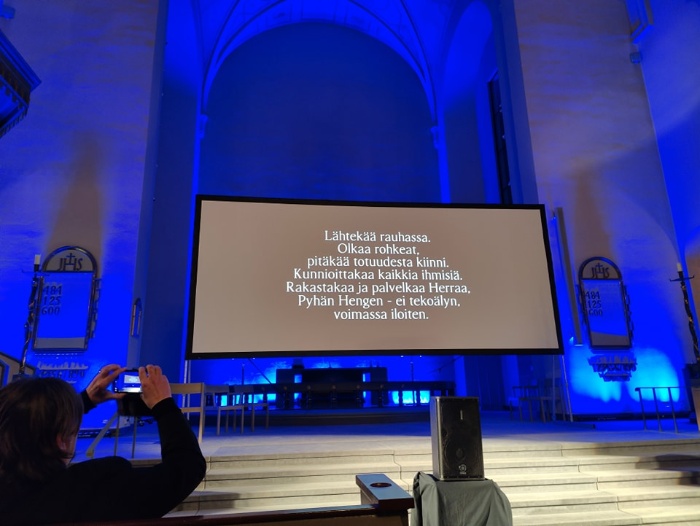

【編譯余友梅/報導】位於赫爾辛基瓦利拉區(Vallila),擁有近百年歷史的福音信義會聖保羅教堂(Paavalin seurakunta, St. Paul’s Church in Helsinki),今年3月4日傍晚舉辦一場由生成式AI主導的實驗性禮拜。從講章、詩歌到牧師影像,皆出自演算法之手,吸引超過120名信徒參與。

這座曾被譽為「赫爾辛基最美教堂」的紅磚建築,也因此成為全球信仰與科技交會的象徵地標之一。

不過,該堂此後並未再舉辦第二場AI禮拜。儘管實驗引發廣泛關注,信徒反應卻見仁見智;教會牧者則重申,AI雖具創意潛能,卻無法取代人與人之間靈魂深處的牧養連結。

當天教會內,虛擬螢幕上的耶穌與撒但展開神學對話,甚至連芬蘭已故總統烏爾霍.凱科寧(Urho Kekkonen)都化身AI朗讀者,誦讀舊約經文。使用的科技包括用ChatGPT撰寫講章、Suno製作詩歌、Synthesia創建視覺角色,整體形式猶如一場精緻的科技劇場。

信仰體驗,還是科技實驗?

策劃這場禮拜的佩特亞・科佩羅寧牧師(Petja Kopperoinen)表示,這場活動的目的是探索AI在教會中的潛力與界限,而非試圖取代牧師職分。「我們希望讓教會也參與這場對話,而不是置身事外。」他補充說明,這場禮拜屬於一次性實驗,未規劃定期舉行,也無意常態化導入AI進行整體禮拜。

實驗當晚出席人數超過120人,教會表示,這場AI禮拜吸引不少平日未固定出席的社區居民參加,也包括部分不懂芬蘭語的訪客。這樣的熱度遠超平常夜禱規模,亦反映出科技話題在宗教社群中的吸引力。

儘管有信徒認為整場儀式新穎有趣,也有人指出語速偏快、缺乏靈性互動,讓人感到與講道內容有距離感。信徒塔魯.尼米寧(Taru Nieminen)認為,「整場儀式很娛樂,卻沒有感受到有人對我說話,像是一場完美卻冰冷的秀」。另一位年輕信徒吉拉.普爾金寧(Jeera Pulkkinen)則直言,「就像被推著聽完一場演講,卻無法進入敬拜的節奏」。

AI與信仰儀式的倫理界線

聖保羅教堂強調,AI 雖可參與講章設計與行政協助,但包括聖餐、洗禮與赦罪禮在內的核心聖禮,仍須由受按立牧者親自主持,不得由 AI 替代。卡里.卡納拉牧師(Kari Kanala)表示:「AI可以幫忙處理帳務和講章草稿,但赦罪禮與聖餐,必須由人來完成。」

所有生成式AI產出的內容皆經人工審核,教會避免直接使用未校訂的初步輸出。據報導,ChatGPT曾因內容渉及耶穌與撒但的模擬對話,而一度拒絕生成,後經系統確認操作人員具牧師身分後,才允許繼續進行。聖保羅教堂強調,若未來再度導入AI技術,將更全面地評估其在社會、倫理與環境層面的影響。

後續效應:教會沉潛 公眾對話延續

活動過後,聖保羅教會未再舉辦第二場AI禮拜,但繼續在行政、研究、教學輔助與財務管理上嘗試導入AI工具。赫爾辛基教區並未明確推廣此模式,但泰穆.拉亞薩洛主教(Teemu Laajasalo)認為,這場活動讓教會有機會「面對科技而非逃避」,他鼓勵其他堂會就此進行開放討論。

儘管無持續舉辦計畫,這場禮拜已觸發歐洲多國宗教機構的回應與反思。德國巴伐利亞州(Bavaria)福爾特市(Fürth)的聖保羅教堂(St. Paul’s church),早在2023年就曾進行一場由ChatGPT協助撰稿的AI禮拜,吸引超過300人出席;瑞士亦有天主教堂實驗使用AI「耶穌」回答信徒提問。美國部分浸信會則表示,AI可用於即時翻譯、資訊搜尋與主日教材輔助,但大多數神學院與教會領袖普遍不鼓勵AI主持整場禮拜。

AI倫理學者:一個微笑就是AI無法複製的價值

英國約克大學哲學系主任、AI倫理研究學者湯姆.史通漢(Tom Stoneham)指出:「AI僅能取代那些功能上屬於『純工具性』、交易性的角色,如客服等;但即便在這些情境下,一個微笑或簡短的友善交流就是AI無法複製的價值。宗教場合中的重點是人本身,而不只是達成某種目的的工具。正是這份人性,為整個環境增添意義。」

史通漢教授進一步指出,在靈性或牧養的情境中,人與人的互動不是純粹功能,而是增值本身,AI 無法模仿那種溫度與共感。AI可以模擬內容,但模擬不了信任、同理與牧養的臨場性。

荷蘭特溫特大學(University of Twente)研究員、科技倫理學者安娜.普齊奧(Anna Puzio)也呼籲教會應積極介入AI技術的設計與倫理規範,避免其成為單純的工具使用者。「如果教會缺席,AI的倫理將由市場與矽谷價值觀主導。」

無論未來教會是否仍會以AI來主導禮拜,它所引發的關鍵問題——人在信仰中的角色、科技與神聖的界線——已成為教會未來無法迴避的命題。(資料來源:Christian Today, Premier Christian News, New York Post)