◎作者 /楊薛菁

楔子

2004年12月26日,聖誕剛過,清晨的陽光和煦地撒在印度洋的海面上,閃爍著粼粼的波光。東南亞熱帶島嶼和海岸線,鷗鳥拂過水面,浪濤的聲音清緩而悠長,夾雜著戲水人群的嘻鬧聲;天地祥和,一派幸福景象。

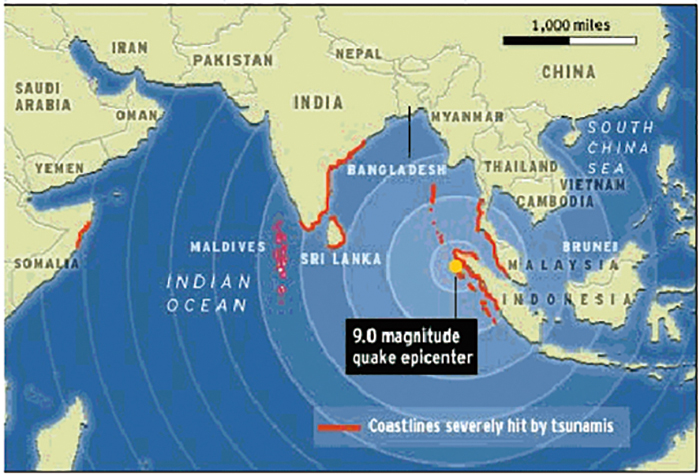

然而,就是這個日子,海底傳來震動,激起狂暴巨浪,以近800公里時速向四圍推進,摧枯拉朽,瞬間夷平一切,風光旖旎的人間,霎時成為煉獄。據官方統計,這場襲捲東至東南亞泰國、西至非洲肯亞印度洋地區14個國家的災難,共奪去了226,408人的生命。

6年多後,2011年3月11日,與太平洋相鄰的日本(本州)東北地區,在春寒料峭的午後,也因近海地震,遭受巨大海嘯衝擊。 22,228人遇難或失蹤,福島核電站因此發生事故,數以萬計的民眾有家歸不得,是日本有史以來災情最嚴重的事件。

面對這兩個毀天滅地般的大災難,總有人問:「神在哪裡?」「為何世界有災難,萬物為芻狗?」

2024年12月適逢南亞海嘯20週年,國家地理雜誌(National Geographic)特別製作了紀錄片《海嘯,與時間賽跑》(Tsunami: Race Against Time,以下簡稱《海嘯》),以倖存者的眼光回溯南亞海嘯這場世紀浩劫。這個以數十萬生命為祭的悲愴故事,到底能帶給世人甚麼樣的省思?

大千世界須臾成空

《海嘯》影片搜羅了災難當下許多珍貴畫面,以第一視角,盡可能地還原當日的景象,藉由倖存者的敘述,讓觀眾對生命做出更深的思索。

片子開頭,小女孩在鏡頭前哼唱著:「I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year…」;南國的椰子樹下,歌聲笑語,伴隨著海浪輕柔的拍打聲。影像裡是一個尋常人家的天倫之樂。然而,誰能想到這平凡的幸福,須臾之間化為泡影?

路易斯(Louis)和席歐(Theo)當年還是十來歲的少年,他們和父母在事發前不久來到泰國拷叻(Khao Lak)。拷叻有著白色沙灘、清澈的海水和茂密的熱帶雨林,寧靜又讓人感到放鬆。那日清晨,人們在海邊嬉戲,有人注意到海水遠褪,地平線上一堵奇異的浪花,大家感到新奇有趣,無人意識到大難逼近。路易斯和弟弟席歐以及父母也和當地人一起在海邊觀看。等到奔騰的海浪迫近,化身惡龍撲向大地,一切為時已晚。那一刻,路易斯和席歐失去了父母。

在海嘯首當其衝的印尼班達亞齊(Banda Aceh),凱特(Cut)的家族正聚在一起,準備參加表親的婚禮。眾人盛裝打扮,空氣中洋溢著濃濃的喜悅。街上突然傳來騷動,凱特的父親催促大家趕緊上樓。到了陽台一望,只見原來的市街已被滾滾洪流淹沒,海水奔騰沖毀一切,房屋如危船。水中載浮載沉著許多人,不斷地呼喊求救,樓上避難的眾人不禁為束手無策而痛心流淚。

凱特哭著說:「我救不了他們,水流很快,請原諒我。」頃刻之間,為了迎接新人而相聚的家族,失去一半成員。20年過去,有些連遺體都未能找到。

蘇(Soo)和母親的關係常年處於緊張狀態,總在愛與不耐之間拉扯。海嘯發生那日,蘇和家人再度到泰國進行一年一度的家庭旅遊。這次他們選擇海上孤島翡翠洞(Emerald Cave)。翡翠洞有個長達80公尺的黑暗通道,遊客必須下船泅泳,才能抵達別有洞天的神秘沙灘。中午陽光折射海面,讓海水呈現美麗的翡翠色澤,令許多人趨之若鶩。

這天天清氣朗,一切似乎很順利,但蘇和母親仍在船上爭吵。抵達洞口,蘇的母親拒絕下船,蘇不耐地對她說:「就跳下水吧!別那麼掃興!」當她們即將出洞穴,海水突然如漩渦般異常地衝擊她們,蘇的母親大喊:「我不想死!」蘇不耐地回答:「那就快點游!」而這,成為兩人最後的對話。母親那句「不想死」,竟是遺言。

那一天在翡翠洞,蘇失去了母親和繼父。沒能好好地道別,成為蘇永遠的遺憾;沒能好好地說話,成了蘇內心深沉的痛苦和內疚。

影片中的倖存者,各有各的故事;有遺憾、有悔恨、有不捨、有無奈……。相信日本 311地震的倖存者,也有類似的故事與感觸。他們猶如大千世界千萬人的縮影;人們在時間之河不斷汲取,努力建構屬於自己的快樂與價值,以為今日所擁有的一切,到明天依然存在。殊不知生命如此脆弱,轉瞬即可成空。不論貧富貴賤,面對災難一樣蒼白無力;人定勝天的思維,是多麼狂妄可笑。

當謹慎自己的日子

許多人把災難聯想到神的管教、審判、懲罰。其實遭災的人並非比生活順利的人不義。這是一個因罪遭破壞、被詛咒的世界,你我若不儆醒,等到主再來的日子,恐怕要面對更嚴重的後果。

路加福音13章記載,彼拉多屠殺加利利人,有人跑來告訴耶穌,祂問眾人:「你們以為那些人更有罪嗎?」話鋒一轉:「不是的,你們若不悔改,都要如此滅亡!從前西羅亞的樓倒塌,壓死18個人;你們以為那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪嗎?」耶穌最後再一次強調:「你們若不悔改,都要如此滅亡!」(參考路加福音13:1-5)

人真能為苦難找答案嗎?我們真能相信神的意念高出人的意念,並接受萬事「神掌權」?祂允許災禍發生,可是為了讓世人調整面對生命的態度,成就神的應許?能確定的是:人若不省察,繼續沉溺於罪中,將面對更多的痛苦與患難。不要輕忽災難帶來的警示;它提醒我們:生命何其有限,要即時悔改,不要錯過神所賞賜的恩典與寬容。

我們當更謹慎自己的日子。面對人,不隨意論斷,珍惜所有的關係;感謝每個階段的「遇見」;同行的時候,享受美好也接納缺陷;離別的時候,好好道別說再見。面對自己,花時間禱告與自省。禱告是建立信心的第一步,也是尋求神最重要的方法。

腓立比書4章6到7節說:「應當一無掛慮,只要凡事藉著禱告、祈求,和感謝,將你們所要的告訴神。神所賜、出人意外的平安必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。」世界充滿變數,與其終日惶惑不安,不如倚靠神,尋求從祂而來的幫助。面對神,把真實的自己擺在祂面前,求神鑒察、引導,賜予智慧,能夠看見、分辨生活中重要的事物與目的,擺脫不重要的瑣事和活動。遵循祂的旨意,敬虔並殷勤度日,活出有意義的人生。

看到災難的意義

有些事,當下很難看清它的意義與面貌,總要經過時間的汰洗,在歲月裡沉澱,才能漸漸顯露對我們的影響:它究竟改變了甚麼?21世紀發生在南亞和日本的兩個大災難,對倖存者和世界的意義到底是甚麼?

《海嘯》影片中的幾位倖存者,談到所愛或家人被海浪沖走的當下,內心的恐懼焦慮、痛苦與自責。失散後重逢的,除了如釋重負,失而復得的喜悅,也讓彼此更加相愛,關係變得更緊密。面對失喪的,除了痛苦遺憾,也談到對愛的思索。

片中兩位年輕女孩艾蘭廸(Eranthie)和蘇皆在海嘯中失去母親,20年過去,她們也已為人母,回想經過的災難,不約而同地談到母愛裡的犧牲。

艾蘭廸說:「作為母親,如果有選擇,肯定會讓自己的孩子活下來。」她的母親在斯里蘭卡可倫坡(Colombo)南行的列車中喪生,沒有機會與活著的她道別,是艾蘭迪心中最深沉的遺憾。而蘇因為災難發生前未能與母親和解,沒能說出口的愛與諒解成為永久的傷感。當年所有的來不及,教會了她們把握與珍惜;經過歲月沉澱,體會到愛的堅靭,也對生命有更深一層的思索。有位倖存者說:「這片海讓我同時感到悲傷和喜悅,提醒我失去的事物,但也塑造了今日的我。」

貝里‧賀索(Barry Hirshorn)是位於夏威夷太平洋海嘯警報中心的地質學家,2004年他監測到蘇門達臘外海發生地震,立刻警覺起來。但當時印度洋的海嘯罕見,整個地區不在國際海嘯預警系統的覆蓋範圍。缺乏完善訊息傳遞方式,大家看不到方向,也無法和可能受到侵害的國家聯絡。等到估算好「海嘯走勢圖」,海嘯已抵達陸地,造成巨大傷亡。

當賀索透過媒體得知各地災情後,不禁流淚自問:「我們還能再做些甚麼?」當時海嘯已重創印尼、泰國、斯里蘭卡,正向東非奔騰而去。適巧美國國務院致電海嘯中心,賀索立刻請託,希望國務院動員人力通知西印度洋至東非一帶的國家。包括葉門、索馬利亞、肯亞……等國,因美國預警而避免了大量傷亡。

20年過去,這場讓22萬餘人失去生命,數百萬人無家可歸的南亞海嘯,在人類歷史上的意義究竟是甚麼?失去的生命已無可挽回,但他們的犧牲,提醒世人防災意識和防災措施的重要性。早期預警系統設立了,包括美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)開發了全球海嘯資訊系統,可在第一時間以多種語言迅速警告沿海地區,為未來可能的天災提供警訊。

日本在2011年經歷了311地震、海嘯,和輻射三重災難的重創後,除了靠近福島核電站的部分地區仍然受到限制,14年過去,城鎮已從殘破中站起,恢復了生機。本州的東北,撇開刻意保留的「遺構」(災難遺跡),不少車站和商業設施在重建後,導入最新科技和技術,為將來可能再發生的自然威脅做準備。

14週年悼念會上,首相石破茂說:「我們將把巨大犧牲換來的教訓傳給後代,不會讓它們被遺忘。……竭盡全力讓日本成為世界領先的防災大國。」311海嘯倖存者鶴島道子也說:「不要辜負那些逝去的人,要珍惜每一天,帶著笑容活下去。」

倖存的一代,無需塵封記憶,也不必擁抱遺憾;雖帶著海嘯創傷,卻也帶著生存智慧,教導下一代如何因應可能的災難,一代代守護人們生活的土地。

向死而生,在希望中同行

災難迫使人向死而生,重新審視生命的意義,去發現所忽略的,調整人生的焦點。災難也是試金石,能激發人性的光輝,如同鑽石在壓力中成形;金子經火煉而去蕪;麥子落地才能重生。

《海嘯》影片中,倖存的心理醫生西西(Cici)這麼說:「一人遇難本就令人悲痛,這麼多人不幸離世,更讓人難以接受。但那一天,我見到數以百計自發救人的英雄,這就是人類精神的奇妙力量。」影片中還有許多捨己忘我、積極投入救災的身影,有些人連自己受傷都沒意識到。當年在泰國披披群島(Phi Phi Island)經營旅店的女店主皮姆(Pim)說:「我無法拒絕別人的求救,覺得一定要幫他們,不能只顧自己逃命。」於是她忘記恐懼,從高地折返海岸。

身為基督徒,我們是否也能在別人危難時,不問為甚麼,而是以實際的行動做光做鹽,讓自己成為別人的幸運和祝福;使神的榮耀繼續彰顯?

楊腓力(Philp Yancey)在《有話問蒼天》(Where is God When It Hurts? 又稱《痛苦的上帝》)一書中說:「苦難並不是神直接對我們採取的行動,讓我們不得不嚥下的懲罰⋯⋯。」實際上,苦難帶出神的救贖、恩典和愛。因為聖經說:「那賜一切恩典的神⋯⋯在你們暫受苦難之後,必要親自成全你們,堅固你們,賜力量給你們,建造你們。」(參考彼得前書5:10,和合本修訂版)約珥書3章16節也說:「耶和華卻要作祂百姓的避難所。」

事實上,人在受苦的時候,往往是和神離得最近的時刻。創辦內地會的宣教士戴德生在中國喪妻喪子之後,寫信給他的母親,說:「神知道要結的果子。有悲傷,也有歡樂。神藉著祂慈父般的手,安排一切⋯⋯讓萬事互相效力,叫愛神的人得益處。⋯⋯祂比任何時候都離我更近了。」

在思想南亞海嘯20週年、日本311大地震海嘯14週年之際,或許我們對苦難的提問,不需要是「為甚麼?」而可以是「為了甚麼?」

走筆至此,恰逢緬甸發生芮氏規模8.2(震矩規模7.7)級強震,影響遍及周邊許多國家。隨著新聞不斷更新,已知災情慘重,造成許多失蹤和傷亡。願我們繼續相信,賞賜的是耶和華;收取的也是耶和華。雖然所處的世界依然渾沌難明,天災、疾病、戰爭、痛苦頻繁地發生在神兒女所在的地上,但掌管萬有的神,必有其美善的心意。雖然我們參不透,但等到日子到來,必如同保羅所說:「我們如今彷彿對著鏡子觀看,模糊不清;到那時就要面對面了。我如今所知道的有限,到那時就全知道,如同主知道我一樣。」(哥林多前書13:12)

不論發生甚麼,相信絕不偏待人的神,滿有恩典與憐憫,會帶來盼望與安慰。讓我們在環境中,對生命做出更深的思考;明白人生真正的目的;成就祂的應許和旨意。生命週而復始,不必總惦記遺憾,且讓基督的跟隨者將信心擺上,專注仰望依靠神,在希望中與神同行。

〔作者簡介〕楊薛菁,曾任廣告公司企劃文案、高中國文教師,來美後定居德州,參與當地中文教育工作。希望藉由文字,讓更多人認識福音,使天國價值觀廣傳。

本文取自《神國雜誌》 79期 神國知行 Kingdom Knowledge & Practice