【記者李容珍採訪報導】當代華人教會普遍面臨下一代信仰傳承與流失的嚴峻挑戰,基督使者協會會長柏有成博士日前在「全球華人教會宣教會議」中,以「21世紀華人基督徒青少年的門訓與契機」為題發表專題演講,指出當代青少年在身分認同、價值觀與屬靈狀況上皆存在信仰流失的危機。

他分析,現今青少年成長於網路、社群媒體與虛擬世界所建構的資訊環境中,長期接觸大量碎片化訊息,若缺乏健全的思辨能力,便容易陷入焦慮、缺乏歸屬感,最終也可能對信仰產生疏離。

柏博士強調,家庭與教會應攜手承擔門徒培育的使命。目標不應僅是培養「聽話的孩子」或提升教會人數,而是塑造願意為基督而活、具有使命感與屬靈生命深度的真實門徒。

他進一步引用已故英國神學家約翰·斯托得(John Stott)在《世界門徒》一書中的觀察,指出當代基督信仰面臨的四大挑戰:多元主義、物質主義、相對主義與自戀主義。其中,「多元主義」主張所有觀點與真理皆應被平等對待,這與基督教信仰中「耶穌是唯一的道路」之宣稱相抵觸。正如使徒行傳四章12節所言:「除他以外,別無拯救」,這一真理對於今日強調包容與相對價值的文化構成了直接挑戰。

網路信息充斥 沒有分辨思考 渴望真實對話

柏有成博士將當代青少年聚焦於Z世代(1995年至2010年出生者),指出這一世代生長於網路資訊氾濫的環境中,習慣「用眼睛聆聽、用感覺思考」,在大量視覺與情緒導向的內容中,反而缺乏足夠的分辨與思辨能力。他們在面對多元價值觀所構成的世界時,常經歷深層的身分認同衝突。

他指出,這些青少年生活在東西方價值觀交錯影響之下,無論是對性別認同的理解,或對造物主設計的看法,內心常充滿矛盾與掙扎。然而,他們並非排斥信仰,而是渴望真誠、具同理心的對話,而非單向的說教與命令。

柏博士進一步引用約翰.斯托得(John Stott)所說:「神的普遍呼召,是要我們成為某一種人,多於做某一類事。若有人問你:『你的呼召是什麼?』首要且正確的答案應是:『我們的呼召,是屬於基督。』」他強調,青少年最終的身分認同不應建立在社會標籤或自我感受上,而是在耶穌基督裡,成為上帝的兒女,這才是他們靈魂深處所尋求的根基與安身之所。

二、Z世代成長於一個極度破碎的世界。回顧過去25年,全球接連發生911恐怖攻擊、區域戰爭、重大天災、疫情蔓延等事件,這一世代在充滿不確定與動盪的時代氛圍中長大,其屬靈狀態普遍呈現高焦慮、低歸屬感,對自身身分感到迷惘,內心深處渴望被理解與真實的陪伴。

他們對形式化、流於表面的宗教儀式抱持懷疑態度,拒絕虛假的信仰表現,渴望能遇見一位願意與他們深入對話、觸及靈魂的真實信仰。

柏有成博士認為,這正是一個關鍵契機——教會若能以真誠的生命、陪伴的行動回應青少年的深層渴求,將能開啟門徒培育的新路徑,幫助Z世代在基督裡重新建構身分與盼望。

培養青少年「跟他們同心同走」過程

隨著大量信息傳播,他們知識成長很快,成熟度緩慢,不願意擁抱成人以及承擔接踵而來的責任,也不願意接受成長之後的世界,因為那個世界太痛苦了。青少年門徒培養過程,是「跟他們同心同走」的過程。我們要嘗試進到同理心,跟他們分享,幫助他們設立界限,學習分辨的能力,同時建立一種自律和自信的門徒生活方式。

「門徒培育的起點,最重要是家庭。」他強調,家庭是重要的宣教禾場,父母是被上帝邀請來參與門徒培育事工,幫助孩子用福音的視角來觀看這個世界。他也提出幾個觀念:

1.父母不是孩子的擁有者,而是上帝的使者。保羅·區普(Paul David Tripp)在《父母之道》書中序言就提到,「從上帝的視角,看待父母的身分,我們不是孩子的擁有者,而是上帝的使者,我們要與上帝同工」。

2.父母先在神面前悔改,靠恩典培育子女。他說,以福音為中心的父母,需要「向神悔改,承認自己的無能、軟弱」,這能讓他們「非常謙卑、釋放」,並「放下個人怒氣、怪罪和苛責,開始主動聆聽孩子的心聲」。

3.進入青少年情境,傳講神的話。詩篇七十八篇不斷的提到「留心聽」、「側耳聽」、「開口說」,要傳講、訴說上帝的訓誨、比喻、謎語,以及耶和華的美德、能力、奇妙作為。申命記六章提醒,不只聽講,更重要是進入他們的情境裡面。

4.用福音視角,形塑世界觀。他認為,幫助子女用福音的視角看懂世界,然後每一天做出正確的選擇,也就是「培養他們用福音來活出敬虔的生活方式」。

從聖經故事了解現在世界未來盼望

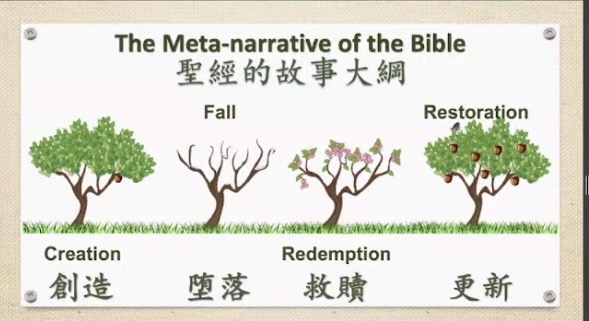

從《以福音為中心的父母》一書,把福音當成宏大敘事上帝的故事,將聖經故事分四大段落:創造、墮落、救贖、更新,來看我們的世界:創造,告訴我們世界應該有的樣式;墮落,解釋今天世界為什麼變成這樣;救贖,指引這世界可以如何被改變;更新,帶來世界末後的結局,成為我們永生的盼望。當有人問:「你們心中盼望的緣由?」(參彼得前書三章15節)就是因為我們奠基在福音的世界觀,使青少年在這福音的世界觀中,開始被帶領、教養。

青少年門徒培育三大策略:

一、家庭是主要實踐門徒培育的禾場。他在大學曾參加一個展覽,看到日本人運用水耕技術給予充足養分,讓一顆番茄長出6, 000顆番茄,反思「我們到底給孩子吃什麼?」如何能結果子?他說,「家庭」是提供門徒培育的根。最重要、最好的老師,其實是父母。

二、教會青少年事工的迷思與轉向。他認為,青少年事工不應為人數增長、防止教會老化。「以目的來進行青少年事工一定會失敗」,他說,「青少年不是教會的未來,他們就是教會的現在,他們是耶穌基督身體的一部分」。我們要從節目導向,轉為關係導向和生命導向,教會和家庭一起來培育下一代。

三、以福音為中心牧養模式,生活和神學結合一起。《每個孩子都是神學家》書中談到青少年抗拒看似與他們生活毫無關聯的神學,但是在躁動的青春煩惱之下,也很想明白什麼是救恩、福音?與他們有什麼關係?我們當重思如何在Z世代情境下,開發出富有創意,但是充滿福音信息,以福音為中心的牧養模式,把生活和神學結合在一起。

他說,我們也要教導青少年在眾多信息中,如何用福音去分辨世界潮流、性別議題、科技議題、倫理議題,以及世界觀,建立有使命感,有國度觀的未來領袖。

危機也是契機 幫助他們進入世界

門徒培育有很多危機,他認為,這也在青少年心中構建福音世界觀的最好的時機。AI改變很多的工作形態,他們畢業後如何去面對這個世界?他相信唯有真實的信仰見證的生命,能幫助他們進入這個世界。華人教會青少年在各國擁有雙語能力、跨文化的視野,在東西文化交會之時,有時會形成第三個文化。如果培育他們成為門徒,他們將是最好跨文化宣教的工人。

柏有成博士提到,父母和教會培育青少年領袖,需要「哥白尼式的屬靈換位」,從屬靈的角度,以自我為中心,換成以耶穌基督為中心的生活方式和心態。培養門徒沒有一套必勝公式,這是生活的生命之旅,是每一天經歷上帝恩典,以及藉著福音來更新我們的工作。不管是培育門徒或孩子,最終看到自己跟孩子一起成長、改變。

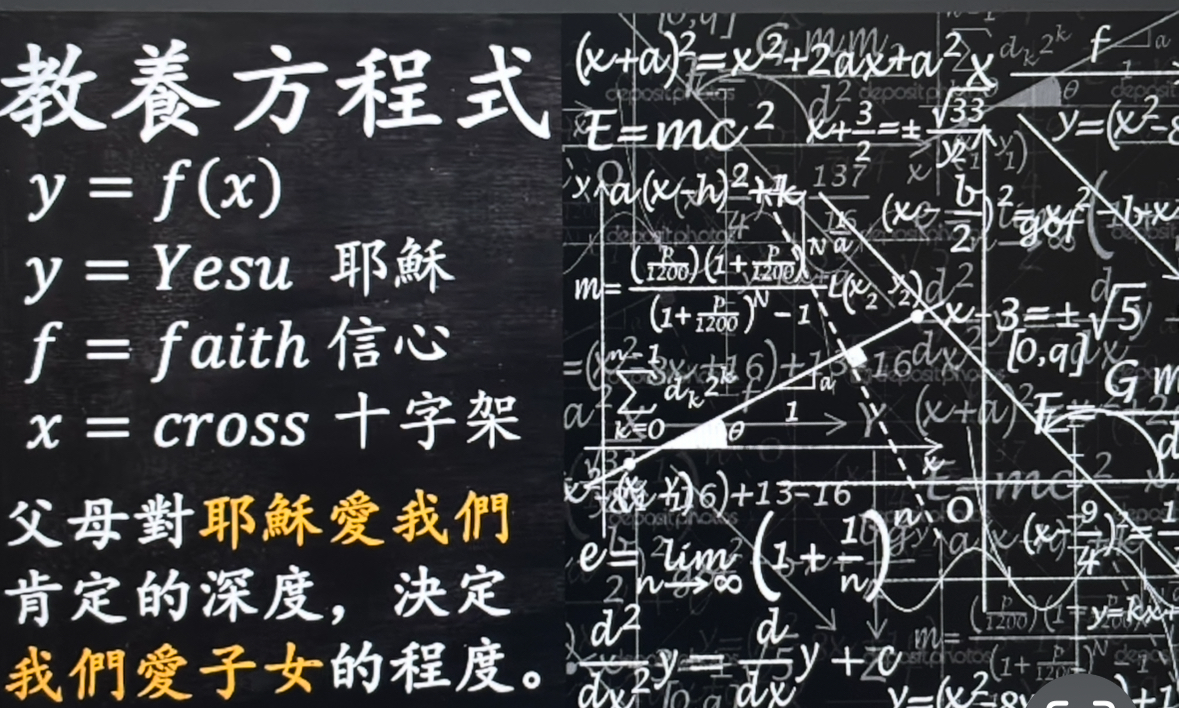

教養的方程式,他用數學函數Y等於fx英文字母。Y代表是耶穌,f代表信心,x代表十字架。因著我們深深被耶穌基督所愛,所以可以去愛看起來很調皮搗蛋的孩子,而看見每一次孩子的犯罪,對我們權威的挑戰,都是需要恩典的機會,而不會在氣頭上跟孩子對抗。

教養孩子走當行的道是跟隨耶穌門徒

他說,「教養孩子走當行的道」,「道」指的是永生之道,不是他們的工作、行業、成就,而是走在耶穌基督合乎的真道。要培養真正願意跟隨耶穌基督的門徒,以及具有使命感、真實的福音宣教師。他給家長、教會和領袖提出三個挑戰:

一、家長的挑戰。他認為,神呼召父母在兒女面前活出福音。父母掌握每一天所做的每件事,向孩子指名這是耶穌基督;上帝將不可見的恩典,藉著我們的生命形態,在孩子面前看見什麼是可見的恩典?愛是恆久忍耐,又有恩慈,是什麼樣貌?如何在孩子面前活出來?

二、教會的挑戰。教會要成為一個福音的沃土,創造培養門徒的文化,放膽傳講上帝的道,這道不會參雜稀釋,表達方式必須要觸動Z世代的人心,就是用現代青少年聽懂的語言。

走出教會影響世界 承接信仰傳下一代

柏有成博士表示,我們從必須讓福音走出教會的銅牆鐵壁進入世界,對世界出現各種議題要嚴陣以待。上帝今天要向我們說話,也要向世界說話。我們不可能只縮在小小地方自娛自樂。我們必須要成為一個入世而不屬世的酵母,去轉化世界而不被這個世界同化。

三、基督信仰「承傳」。他說,我要把福音傳遞給下一個世代。因此,他用「承傳」信仰,所以我們必須承接信仰,先成為門徒,好讓我們的下一代成為忠實跟隨耶穌基督的門徒。

在21世紀教會,面臨重要要十字路口,必須回到福音的本質,門徒委身在各盟約的群體,以耶穌基督為首的教會,要成為使命國度意象當中催化劑,來迎接上帝新的國度來臨,願祂的國度降臨在今天的地上,如同行在天上,願祂的國度降臨在我們家,就如同在天上一樣。當我們領受福音,成為福音的使者和宣教師,來向我們下一代來宣講耶穌基督的福音,這是我們責無旁貸,也是上帝給我們最榮耀的崇高的呼召,以及最榮耀的使命。