【記者汪純怡/採訪報導】「我三歲以前沒有見過父親,在前線當兵的父親回家後,我只遠遠看著他,覺得好陌生;沒想到當我成為父親後,我的長子三歲前也與我分隔兩地⋯⋯」在中央警察大學行政管理學系李宗勳教授身上,三代都經歷過父職角色的缺席;然而這一份缺乏,藉著在主裡的連結與服事,日漸修復滿足,父親的心轉向兒女,兒女的心也轉向父親。

父親的角色在家庭中至關重要,然而在部分家庭,父親或因工作長期在外,或因種種因素缺席甚至失職,以致與家人關係疏離。李宗勳教授受訪時表示,根據聯合國調查,美國有38%的孩子在成長過程中父親的角色是缺席的,因此二十一世紀的美國被稱為是「無父的世代」;而他特別能體會這種滋味,因為他曾因父親不在身邊,而有孤單寂寞的童年。

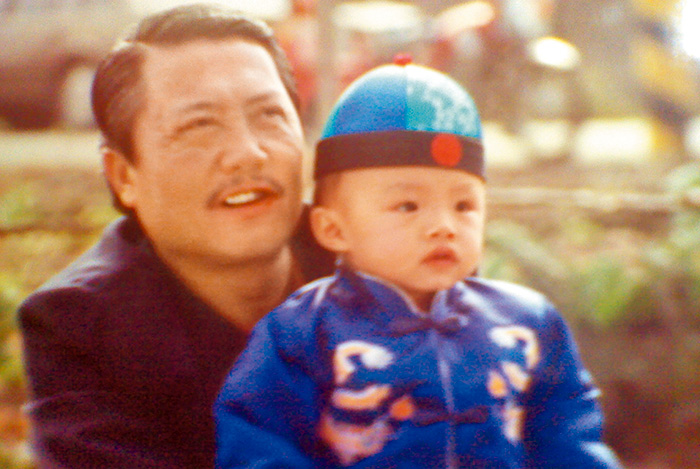

李宗勳教授說,他出生時,父親正在小金門當兵,當時適逢八二三砲戰,父親在前線無法返家,在他三歲之前,從未見過父親。而當父親回家後,他對父親的感覺十分「抽象」。

父親是遺腹子 成長於無父環境

「我就是常常遠遠站在一旁觀察父親,卻無法親近;從小我沒有聞過爸爸的味道,對父親的感覺更多的是一種害怕、恐懼」,父親對他也不知如何是好,不僅沒有對他更多關愛,反而因為他身為長子,還要求更高,而小他兩、三歲的弟弟和妹妹卻特別受寵,弟弟犯錯,父親卻是處罰他,這讓他更感到與父親之間存在一道隔閡。

李宗勳教授能體會父親的不知所措,「我的父親是遺腹子,祖父在祖母懷孕七個月時被調往南洋,從此未能歸來,我爸爸從沒有見過自己的父親」,成長過程中也沒有榜樣可學習,不懂得如何親近自己的孩子。

考高中時才第一次感到「父親以我為榮」

父子關係的疏離直到李宗勳考上高中那一年,第一次有所突破。當時考上第三志願的高中,必須離鄉背井讀書,「我爸爸從雲林崙背載著我,騎了兩、三個小時的車到豐原,為我租好房子,我第一次感受到父親以我為榮耶!」

當時父親還特別交代他不要學壞、好好讀書,當很多同學都沉迷抽菸打牌時,「我就一直記得爸爸對我的這份期待,很認真讀書,大學聯考考上了台大法律系」,雖然考慮到家中經濟,後來改念警大,但與父親關係的轉變,「讓我第一次感受到,爸爸是我的領航員」。

第二次感受到與父親關係進深是在李宗勳大三那一年。有飲酒習慣的父親,某次開車不慎,撞毀庭院圍牆,險些傷及親戚孩子,他懇求父親戒酒,甚至表示願意放棄學業,跟父親一起打拚,父子相擁痛哭一兩個小時,父親答應不在外面喝酒,也從此信守承諾。這次「脆弱的連結」讓父子彼此敞開對話,父親也意識到自己行為對孩子的影響,而願意改變。

為人子時父子疏離 為人父竟歷史重演

為人子時父子關係疏離,當李宗勳為人父後,歷史竟然驚人地重演。25歲結婚,26歲迎來長子。然而,因為阿公阿嬤的疼愛,主動要求將長孫帶回家鄉撫養;有一次,李宗勳夫婦回鄉探望,兒子抱著媽媽不肯放手,想要跟著爸媽回家,但此時,阿公阿嬤一個眼神看向李宗勳會怎麼做,明明很想與孩子親近的他,卻在從小的責任感及對父母的尊重中,竟狠心拒絕了兒子,以致後來當兒子回到家中後,都不敢與他親近。

而承襲父親嚴格的教導方式,李宗勳也曾嚴厲的要求長子與管教長女,在孩子心中造成傷痕,直到小女兒出生後,才有所調整。

與孩子們關係的修復,是在李宗勳信主之後展開。1998年時,李宗勳聽了一場見證,講者分享從仇恨中走向光明的經歷,讓人生曾遭逢許多無奈及考驗的李宗勳深受觸動,進而受洗,並開始帶領教會小組。而他在與組員相處過程中,開始重新學習如何做父親,也逐漸修正自己「很自卑,然後又很自傲」的個性。

從帶小組中學習做父親 修復親子關係

從兒子念高工時,他開始參與班級經營,關心兒子的學業和生活,到兒子念大學時20歲的成年禮,也積極參與,成為全班唯一參與的家長;他也為了對大女兒過於嚴厲而道歉,並在連續四年早起開車送大女兒上學過 程中,讓大女兒確信「爸爸很愛我」。

現在,李宗勳與孩子們的關係非常親密。兒子成為傳道,滿有敬拜讚美的恩膏,他也因支持兒子的服事,而在教會參與更多,進而被按立執事;大女兒承襲他的學術興趣,與夫婿都從事研究;感情最好的小女兒個性像他,也已建立家室。

李宗勳說,近年透過牧靈諮商的學習,他重新檢視自己的成長背景,意識到自己也是破碎家庭的孩子,這種破碎並非經濟層面,而是成長結構與情感互動的缺失。

在神的遮蓋下 一切都可修復

他很感恩,在他的父親未能擔起家中擔子時,是母親的堅韌撐起了整個家;而在他與孩子關係緊張及工作忙碌時,妻子成為家中重要的力量。他體會到,聖經中「父親的心轉向兒女,兒女的心轉向父親」的教導,並非單指人際情感,而是共同轉向神、真誠悔改、領受神的愛,就不會過度期望而失望,並且學會了忍耐與陪伴。

不久前,兒子媳婦喜獲麟兒,李宗勳抱著金孫笑開懷,就像當年他父親抱著長孫一樣的滿足;看著兒子媳婦悉心照料孩子,與孩子間的親密,過去父子世代間斷裂的連結已經被重新建立起來,「在神的遮蓋下,一切都可以修復」,李宗勳教授說道。