【記者李容珍/台中報導】台中卓大夫診所院長卓以平醫師,與雙胞胎哥哥與弟弟同為醫師,承襲的不僅是專業醫術,更有父親卓良珍醫師深耕半世紀的信仰與醫療使命。卓醫師滿懷感恩地說:「父親雖然工作繁忙,陪伴我們的時間不多,但他以身作則,在信仰與生活中,讓我們看見耶穌的榜樣——溫柔、憐憫窮人,行公義、好憐憫,存謙卑的心。」

卓以平醫師的父親曾在三軍總醫院、台北榮總與台中榮總任職,直到退休前都在醫學中心工作,長年投入繁忙的醫療工作,以及教會的服事,使得陪伴家人時間有限。卓以平回憶:「印象中只記得小學時在台北,他曾帶我們兄弟去看了一次電影;搬到台中後,曾有一次帶我們去自然科學博物館看木乃伊展。」不過當時教會有團契,他們反而常與團契的弟兄姊妹一起玩。雖然父親個性不愛出遊,但在孩子成長的關鍵時刻,總不缺席,深深影響了他們的人格與信仰。

父親生活簡樸 早年資助八個弟妹

談到父親的背景,卓醫師說,父親是家中長子,從小家境清寒,為了照顧八位弟妹而學醫。父親生活節儉,即使成為醫師,經濟穩定後依然過著簡樸生活。他說:「父親至今還穿著在大賣場買的兩百多元西裝褲,已經穿了十年;皮鞋鞋底磨平也還在穿。」

除了節儉,父親更是充滿憐憫與對人慷慨。過去父親會包紅包資助弟妹,甚至在經濟尚未寬裕時,將卓家三兄弟的衣服與鞋子送給堂弟們。三十多年前,父親到南投,經過竹山時看到一位小兒麻痺症患者在路邊擺攤賣地瓜,當場憐憫動心,把整攤地瓜全部買下來。帶回家後,母親見狀不解,父親回答:「因為他很窮」,最後,這些地瓜也成為鄰居與教會牧者之間愛的分享。

每月一次到恆基義診 對人對神奉獻

如今79歲的卓良珍醫師,每個月仍會前往恆春基督教醫院義診一次,在台中榮總每週也有一次不支薪的門診。「他背後那份對神、對人的奉獻心志,是我們學習的榜樣」,卓以平說。

他提到,父親從不疾言厲色,即便在孩子犯錯時也充滿慈愛。自己高中聯考失利時,父親非但沒有責備,反而陪伴他,用聖經的一句經文「神為愛他的人所預備的是眼睛未曾看見,耳朵未曾聽見,人心也未曾想到的」(哥林多前書二章9節),鼓勵、安慰他說:「沒關係,上帝會帶領我們未來的出路。」

每次低潮父親安慰鼓勵實際關心

卓以平曾在榮總任職期間罹患憂鬱症,一度想辭職。當時父親非常關心他,常在清晨六、七點送早餐到工作的地點,並遞上一瓶保健飲品,拍拍他的肩膀,給予無聲的支持與鼓勵。「那時我已三十多歲,父親的關心與行動,讓我感動得說不出話來。」

在信仰上,父親是一位敬畏神、愛主的醫者。然而父親的信仰實踐也曾遭到質疑與排擠。卓以平表示,當時有同事諷刺父親說:「我們是來看病,不是來傳教的。」只因父親常在病房中為病人按手禱告、放置聖經,甚至曾被同事拍桌子責罵。即便如此,父親仍堅持所信。數年後,當台中榮總精神病房啟用時,精神科主任竟親自邀請他為開幕感恩禱告。

關心弟兄姊妹 並一起創立教會

父親總是主動探望教會弟兄姊妹,只要知道有人開刀或住院,無論下班後多晚,都會趕去病房為其禱告,甚至親自前往對方家中關懷。父親也與教會弟兄姊妹一同創立「榮中禮拜堂」,並擔任教會首任董事長。

談到「行公義」,卓以平印象最深的是服兵役時的經歷。當時父親的學長是國防部高官,有機會幫他和雙胞胎哥哥安排到好單位,但父親堅持不靠關係,只鼓勵他們禱告,交託上帝。結果真的如父親所信,他順利抽到。

卓良珍行醫超過50年,曾獲登「世界名人錄」,更是台灣早期失智症領域的權威,病患遍及全台,甚至遠從海外而來。去年醫師公會欲推薦他父親為醫療奉獻獎得主,卻被卓父婉拒,並推薦一位年長前輩,「因為他比我更值得尊敬」,這份謙讓精神令卓以平深受感動。

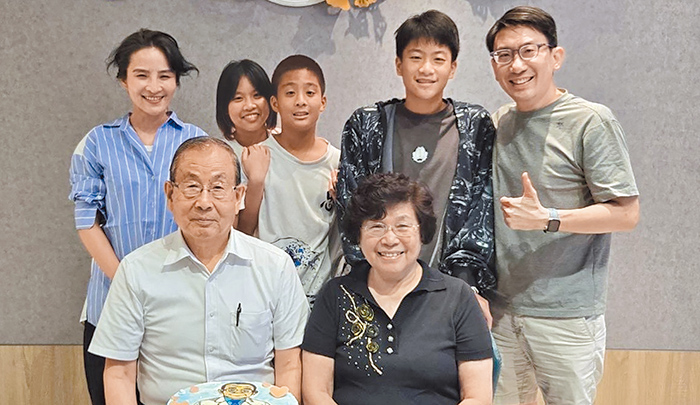

如今卓家每隔一至三個月就會舉行一次家庭祭壇,由三兄弟家人與父母一起聚餐、禱告。卓以平醫師表示,雖然在他的成長過程中,父母經常不在,但他自己會更多陪伴孩子成長。過去孩子讀中學前,他每天親自接送上下學;如今孩子升上高中,自行上學,家庭祭壇則由他主領。

親身經歷上帝 傳承父親服事榜樣

卓以平強調,信仰雖無法遺傳,但可以榜樣傳承。他回憶國小四年級時,有次發燒獨自在家,父母皆不在,內心難過時向上帝禱告,親身經歷神的同在與安慰。「父親的上帝,也是我的上帝!」青少年時他成立團契,出國念醫學時也創立醫學院團契。返台後於教會教主日學、擔任團契主席,事奉的心志,來自父親的耳濡目染。

如今他在診間看診時,只要病人願意,也會主動為對方禱告。「有病人說:『聽說你都會為病人禱告,也可以為我禱告嗎?』我當然說好啊。」這種信仰與醫療的融合,也讓他行醫之路更有使命感。

卓良珍醫師退休後創立卓大夫診所,第三年時卓以平醫師也加入服務。

「父親溫柔、默默付出,不爭功名。他的所有頭銜,都是別人給的,不是他自己爭取來的。」卓以平感念父親榜樣,謙卑而深情地說。當他正式接任診所負責人與院長,父親也欣慰表示:「他不但得了我的真傳,更有青出於藍的潛力。」如今父子攜手,將信仰與專業結合,共同服事這個時代的病患與家庭。