◎謝樂知(中華福音神學院新約副教授)

經文:馬太福音八章14-20節

馬可福音第八章提到,耶穌和門徒從大馬奴出發搭船,準備前往北邊的伯賽大。上船後,馬可特別記下一件事:門徒們忘了帶餅,船上除了有一個餅之外,沒有其他食物。

船上的教導(14節)

這細節看似無關緊要,卻成為耶穌教導的起點。耶穌對門徒說:「你們要謹慎,防備法利賽人和希律的酵。」這裡的酵,指的是法利賽人和希律黨人的教導、他們的思維方式、他們的生命邏輯。就如酵在麵團中微小卻能使整團發起,錯誤的教導同樣能潛移默化地塑造人心。

耶穌特別提醒門徒要警惕「法利賽人」和「希律」的酵,兩者放在一起是個奇特的組合,因為這本是兩個彼此對立的群體。法利賽人強調宗教純潔與律法嚴守,希律黨人則靠攏羅馬、掌握政治權勢。儘管彼此不睦,他們在敵對耶穌的行動上卻意外地一致。

若以當代語境來看,法利賽人代表的是一種現代性的表現,也就是對秩序、理性與規範的極度重視,甚至仰賴監管與制度來維繫宗教與社會的理想圖景。與此相對,希律黨人則象徵一種後現代式的追求,放縱慾望、追求享樂、自我中心,並將真理視為相對的概念。

法利賽的酵(15節)

法利賽人是什麼樣的人呢?法利賽人基本上是一群致力於遵守上帝律法的群體,希望透過一場聖潔運動,促使上帝國度的臨到與實現。他們殷切期盼上帝的國度能夠早日降臨於以色列(被擄歸回)。

為了達到這個目標,他們極為重視以色列群體的聖潔,要求百姓要悔改、要自潔、要遵守上帝的律例典章等。因為在他們看來,以色列過去之所以亡國被擄、流離四方,主要就是因為他們背棄了上帝的約及上帝的律法。所以,若要上帝國再臨,百姓首先就是要悔改,回到約中,回到上帝的教導和律例之中。

在當時,法利賽人並未掌握實權,真正的政治權力掌握在外邦人、猶太祭司(撒都該人)以及猶太貴族的手中。法利賽人無法控制政治、文化和經濟領域,但他們能夠控制的是自身的身體邊界,比如他們吃什麼、用什麼、與誰共餐、是否守安息日、是否洗手等。他們透過嚴格的身體邊界來表達自己與「外邦人」以及「墮落的以色列人」有所不同,從而強調國族和宗教信仰的認同。

這種邏輯與今日的「監控社會」頗為相似,試圖透過制度化、理性化、標準化的規範來達到理想社會的秩序。這正是現代性所推崇的「工具理性」,強調效率、規則與結果,但卻往往忽略了內心的真實悔改。

耶穌斥責他們表面敬虔,實則內心虛偽。他們急於「立自己的義」(保羅語),卻未能看見神的義正悄然藉著耶穌的降卑、受苦與接納罪人而臨到。

這提醒我們,若信仰只剩下形式與結構,只靠規則與律法來維持秩序,而失去了愛、憐憫與捨己的心,那我們所建立的,不是神的國,而只是另一種現代式的監控體制。

希律的酵(15節)

希律是什麼樣的人呢?在馬可福音的記載中,這位希律是希律‧安提帕,正是那位下令斬殺施洗約翰的人。馬可福音第六章詳細記錄了希律的所作所為,特別透過他與約翰的對比,呈現出鮮明的兩種生命形態。

施洗約翰象徵著一種在曠野中傳道、呼籲悔改的先知形象。他過著簡樸禁慾的生活,穿著毛衣,吃的是蝗蟲與野蜜,展現出一種苦修的精神。而相對地,希律則生活在奢華的宮廷中,沉迷於聲色犬馬,過著紙醉金迷的生活。

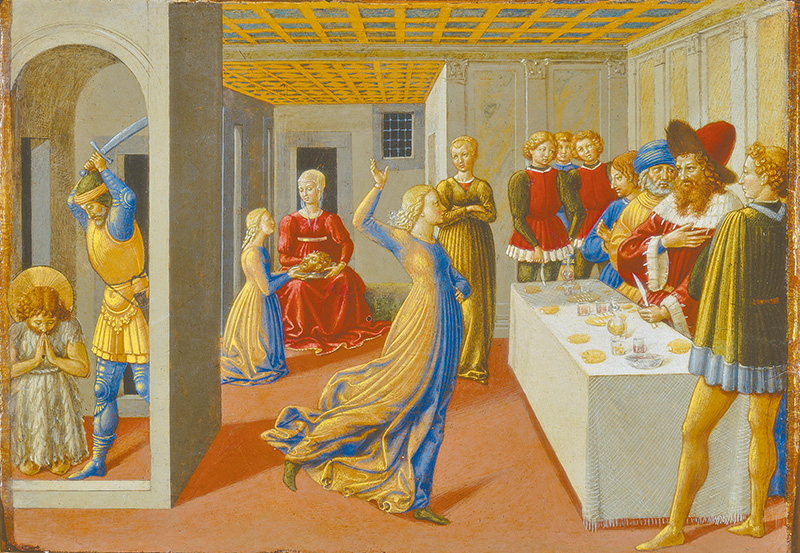

聖經描述希律大擺宴席,與賓客吃喝作樂,甚至讓西羅底的女兒上場跳舞助興。在這樣酒足飯飽、放縱享樂的氛圍中,希律像是喝醉了一樣,隨口許下諾言:「你要求什麼,我都給你。」他擁有帝國帶來的財富,認為這一切都是他可以隨意揮霍的資源。然而,在這種奢靡之中,他也迷失了自己,甚至不清楚自己在說什麼。

當西羅底的女兒提出要施洗約翰的頭時,希律感到驚慌了。他知道約翰所說的是真理,也認為約翰是一位義人。然而,為了維護自己在賓客面前的尊嚴,為了維繫自己的權力和地位,他選擇了妥協,選擇了讓真理的聲音被消音,最終將施洗約翰斬首。

希律的生命方式與後現代文化的特徵相近。他將真理視為相對的觀念,將道德視為可被消費的資源,並把人類的欲望當作最高的驅動力。他或許尊敬先知、欽佩義人,但當真理威脅到他的面子、權力或舒適圈時,他選擇讓真理噤聲。

這正是許多後現代人所面對的掙扎。他們可能認同某些價值,也曾被某些真理感動,卻在關鍵時刻選擇了順從慾望、追求安逸,或服從社會壓力,而不是順服於神。

兩種酵,一樣迷失

聖經透過法利賽人與希律這兩個角色,呈現出兩個極端的生命樣態。法利賽人代表著當時以色列的良心,站在道德與宗教的高地上,表現出外在的虔誠和律法上的嚴格遵守;希律則代表著肉體的情慾、眼目的情慾並今生的驕傲。

以色列就這樣在這兩極之間徘徊:一個是猶太,一個是希臘;一邊是宗教,一邊是現實政治;一邊是律法道德,一邊是權力欲望;一邊是革命復興,一邊是保守妥協;一邊是期盼未來,一邊是活在當下;一個是人世間最高的政治道德理想,一個是人世間最深的政治道德墮落;一個如現代強調工具理性和監控社會,另一個如後現代強調欲望和自我實現。這兩者雖然看似對立,但在耶穌看來,無論是法利賽人還是希律,他們都未曾真正聆聽上帝的聲音,未曾真正悔改與順服。

忘了帶餅?(16節)

正當耶穌嚴肅地討論國度、法利賽人和希律的教導,以及他們所代表的世界觀時,門徒們的反應卻顯得十分有趣(「這是因為我們沒有餅吧!」)。他們似乎認為耶穌是在調侃他們,或是在暗示什麼,甚至以為耶穌是「拐著彎」在指責他們沒有帶餅。他們以為耶穌是故意用一種曲折的方式,透過嚴肅的話題來暗示餅的問題,殊不知耶穌是透過餅在談國度的問題。

我們也常是如此,常常將信仰「窄化」為日常,顧念的總是吃什麼、穿什麼。然而,耶穌的教導提醒我們,信仰不僅只是滿足個人的需要,而是一個更高的視野,關乎上帝國度的實現和永恆的價值。經文提醒我們不要將信仰局限於個人得失,而是要用更廣闊的心,尋求上帝的國和祂的義。

耶穌賜餅(19–20節)

耶穌提醒門徒,餅不是問題:「我擘開那五個餅分給五千人,你們收拾的零碎,裝滿了多少籃子呢?他們說:十二個。又擘開那七個餅分給四千人,你們收拾的零碎,裝滿了多少筐子呢?他們說:七個。」

然而,耶穌不僅只是提醒我們祂是可以解決吃飯問題的主。這段在「船」上關於「餅」的對話,更是總結了馬可福音前半段關於「船」(耶穌平靜風浪與履海)和「餅」(餵飽五千人與四千人)的神蹟。

這些神蹟表明,耶穌的事工是一場嶄新的「出埃及行動」。祂帶領百姓過紅海(船),經曠野(餅),一步步邁向應許之地,實現上帝的國。

耶穌所帶來的國度,不同於法利賽人所追求的理想國,也不同於希律所象徵的現實政治。這國度既不屬於現代性的監控秩序,也不屬於後現代的欲望文化,而是一個從神而來、帶來更新與拯救的國度。在這國度裡,我們不需要靠自己的力量得救,也不需無助的陷於罪惡的泥沼,因為耶穌已為我們成就了永遠的救恩。

願上帝開我們的眼睛,使我們看見祂的救恩;開我們的耳,使我們能夠順服祂的話語。不要為餅發愁。船上已經有一個餅,那餅就是耶穌。祂為我們捨了自己;吃了祂,就永遠不餓。

謝樂知

中華福音神學院新約副教授