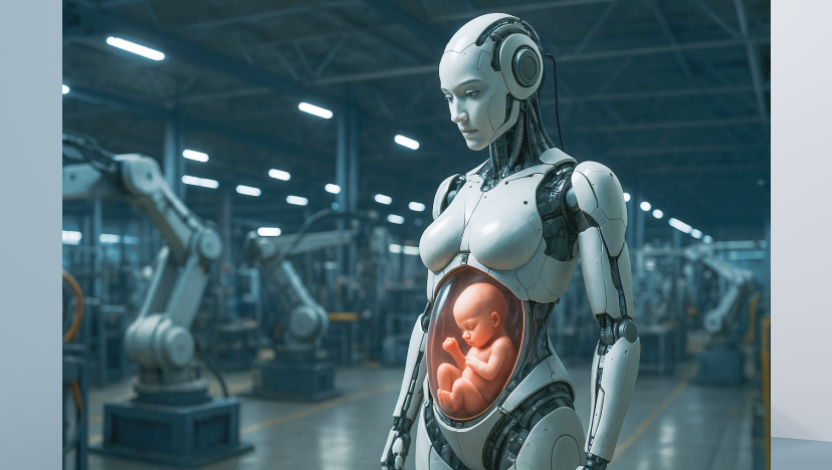

【編譯余友梅/報導】中國近日傳出由廣州凱瓦科技(Kaiwa Technology)研發的「懷孕機器人」,預計在2026年推出原型。該技術號稱能在人工子宮內完成胚胎受孕、十月懷胎,直到最終分娩的全部過程,機器人透過模擬羊水環境與仿生臍帶,能持續為胎兒輸送營養,費用大約人民幣10萬元(約1.4萬美元)。消息公開後引發了激烈的公眾討論——從道德上的不安,到對不孕症患者的希望。

在8月8日至12日於北京舉行的「2025世界機器人大會」中,「懷孕機器人」計畫首度對外發表,展示影片引來驚訝,也獲得掌聲,被視為中國在少子化與人口老齡化壓力下的一項科技突破。支持者認為,對許多不孕症家庭而言,這項科技或許帶來新的希望;同時也有人將其視為生殖醫學與人工智慧跨領域合作的里程碑。

設計靈感源於2017年費城「生物袋」實驗

懷孕機器人研發者張啟峰博士表示,這項設計靈感源於2017年美國費城兒童醫院的「生物袋」實驗,當時科學家曾成功讓早產小羊在人工子宮中存活,成為後續研究的靈感來源。如今,中國率先將技術與仿生機器人結合,聲稱將在未來幾年投入實際應用。

在公眾輿論場域中,反應亦呈現兩極化。不孕家庭有人表達期待,認為「這是科技送來的第二次機會」;但也有人批評,這或許是複製人的前奏,甚至直言這項科技正在「將人類創造的神聖過程交付給冰冷的機器」。同時,有評論提醒,高昂的費用恐將加劇貧富差距,使生命的誕生淪為少數人的特權。

這項發展也引發更廣泛的質疑。若生命的孕育過程被機械化,是否會削弱母親與胎兒之間天然的情感連結,甚至使生命商品化?「去母體化」的生育方式, 可能對家庭結構與性別角色造成深遠衝擊。而在法律層面上,若胎兒在機器運作過程中受損,責任究竟由誰承擔?孩子的法律身分與監護權又將如何界定?這些未解之問,使懷孕機器人不僅是科技議題,更成為倫理與法律的嚴峻考驗。

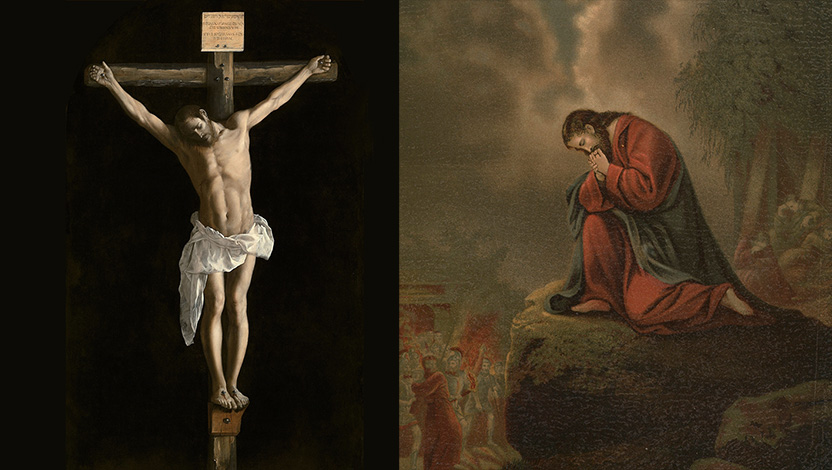

聖經神學視角:篡奪上帝創造權柄

在基督教神學界,這項發展亦觸動了深層的倫理反思。詩篇一三九篇13-16節強調,「我的肺腑是你所造的;我在母腹中,你已覆庇我」,提醒人類生命的孕育充滿神聖意涵。若將孕育生命的角色交給機器人,是否等於篡奪了上帝的創造權柄?

另一方面,教會也不得不面對另一個現實問題:對於那些多年求子不得的夫妻,這樣的科技是否能成為一種醫療恩典?還是說,科技的「憐憫」反而會引導社會遠離對生命的敬畏?這些問題,使信仰群體在「醫療恩典」與「倫理底線」之間掙扎。

目前中國政府尚未對懷孕機器人進行公開監管說明,國際間亦無統一標準。可以確定的是,這項技術不僅是科學突破,更是人類文明的倫理考驗。當機器取代母體,孩子將從何而來、屬於誰、由誰負責,這些問題將深刻影響未來的社會秩序。

中國懷孕機器人的出現,正迫使世界重新思考:人類是否準備好讓科技介入最神聖的生命起點?(資料來源:worldrobotconference.com, My Charisma, New York Post)

China’s Kaiwa Technology is developing a $13,900 humanoid “pregnancy robot” with an artificial womb to carry babies full-term by 2026. Aimed at infertility, but sparking ethical debates. Real breakthrough or hype? #PregnancyRobot #AIhttps://t.co/NSsppa9Tqz pic.twitter.com/nAtGi1VsV7

— Jared Easley (@jaredeasley) August 18, 2025