◎作者 /林敏雯

「 然而藝術的本質並不是商品,也從不該是商品。」匈牙利國寶級鋼琴家瓦薩里(Tamás Vásáry)曾在接受訪問時這麼說。

身為文字工作者的我,基本上同意他說的話。本來嘛!藝術是創作者心靈的表達,需要的是純淨的動機和動力;寫作也是。直到那天踏進一個展覽,才領略:藝術和金錢掛鉤,其實是件很好的事!

出錢出力的幫助

2024年一個氣溫低於冰點的秋日,來到位於美國首府華盛頓的國家藝術館(National Gallery of Art),希望終日泡在白紙黑字裡的自己,在偶爾離開編輯臺的片刻,學習另一種表達的語言。不同年代、不同地域的創作者,以色彩、圖像、光影的交融,將會說出甚麼樣的故事?

況且,藝術館不收門票。

在義大利展廳看見自文藝復興以降, 即便是富有宗教意涵的畫像,還添了濃厚的「人」味,也加入畫家熟悉的山水;〈安葬基督〉(The Entombment of Christ, by Fra Angelico, c. 1450)即是一例。

此圖雖仍以受難的基督為視覺中心,環繞的人衣著顏色略顯鮮豔,臉上流露生動的哀傷或悲憤。相較於蒼白、木然的耶穌,簡直不要太搶戲!背景是遠近的山影、蜿蜒的溪流,讓躺在地上、即將被放入墓穴的主,顯得再低下不過。怵然聳立的三個十字架,引動感恩:天地的主成了肉身,為你我捨命;殘酷的十字架,竟成了神與人和好的橋梁。

也是在文藝復興時期,出現越來越多「個人」作品,單單定題為〈一個男孩的畫像〉,〈一個男人的畫像〉。他們是誰?從衣著和身形來看,似乎是略有財力、勢力的階級。會是他們委任畫家,期待給自己留下傳承世代的身影?好比以金融業起家的麥地奇家族,財富、權勢一把抓,同時也成為藝術與藝術家慷慨的「贊助者」(patron)。

所謂「贊助者」,官方的說法是「贊成某種計畫或事件而願出力或出錢幫助的人」;說得直白一點,就是「金主」。也就是有了這些願意出錢出力的贊助者,或者委任繪製,或者購買作品,藝術家才能活得下去,才能繼續畫。誠如本刊藝術指導、專業畫家周蘭惠所說:「有『財』才能『成材』啊!」

這個道理,在那天的另一個展覽中得到更大的彰顯。

超線的創意

那天在國家藝術館,隨著解說員進入另一個展覽—「巴黎,1874」。1

1874,離法國大革命已逾80年,第三共和才剛開始。這一年在藝術界有甚麼驚天動地之舉,還需要辦個特別的展覽?

解說員指著一幅人像— 牆上的鐘指著 4:13,桌上蠟燭還燃燒著。看來即便在清晨,英姿颯爽的主人翁不是沒睡卻不顯得累,不然就是已經起床披戴全副軍裝。標題:〈在書房裡的拿破崙皇帝〉(The Emperor Napoleon in His Study at the Tuileries, by Jacques-Louis David, 1812)。

當時想在法國的藝術界佔有一席之地,需要得到「沙龍」(Salon)的接納;而沙龍喜歡的畫,就是像〈拿破崙皇帝〉這樣,有鮮明的(大)人物,有高舉的意識形態,非常政治正確的作品。

畫家與畫作只要進入沙龍展覽,知名度和身價立刻水漲船高。不過,這樣的創作是藝術,還是宣傳品?藝術真能被限制在框框裡?

那個時期已有畫家想要突破,嘗試以堆疊的筆觸形成影像,描繪日常剪影,越來越多以婦女、孩童為主題,這就成了「印象派」的濫觴。這樣的畫違背了沙龍的標準,果然多次被拒。於是以莫內(Claude Monet)、馬內(Édouard Manet)、塞尚(Paul Cezanne)、雷諾瓦(Pierre Auguste Renoir)等等為首的畫家,自組「無名社」(Société Anonyme),於1874年在巴黎開了畫展。

色彩繽紛的革命

非常可惜的是,這場向傳統宣戰的展覽,只吸引了約3,500人參觀,其中還有很大部分是自家親友。相較於同年沙龍的50萬人次,實在有些淒涼。畫評家沒有甚麼好話,賣出的畫作屈指可數。

結果「無名社」解散了。

畫家們卻沒有放棄初心,繼續畫他們想畫的畫。不過要是沒人買,藝術家怎麼活下去?

來自美國,卻在歐洲受教育的卡薩特(Mary Cassatt)登場了!這位畫作曾被沙龍接納,也曾被拒絕的女畫家,深受印象派吸引,在竇加(Edgar Degas)邀請下,加入這群邊緣藝術家。

可能因為卡薩特的父親是個成功的生意人,母親的家庭也有金融背景,讓她懂得如何賣畫;不僅賣自己的畫,還幫這些眼看就要混不下去的畫家朋友牽線,找到法國藝品經紀人杜航瑞和(Paul Durand-Ruel),在本國以外的市場開疆闢土,尤其是坐擁「新錢」的新大陸。

這位有國際眼光的「藝術仲介」,看準美國人開放的心態,願意接受當時看來「前衛」的畫風,大批引進。他說:「美國人不嘲笑;他們買!」2

因此印象派、現實主義、立體主義等等的畫家生存下來,並且如今在美國各大藝術博物館,都能欣賞到數量可觀、極具代表性的印象派畫作。單單在國家藝術館,就收藏了莫內著名的〈撐洋傘的女人〉(Woman with a Parasol, 1875)、〈日式古橋〉(The Japanese Footbridge, 1899)、〈藝術家的維特尼花園〉(The Artist’s Garden at Vétheuil, 1881)。

說不定正是美國人的「革命精神」,讓他們敢於,或者說刻意,不按著傳統走。無論動機如何,真要感謝這些買畫的人!

金碧輝煌的對抗

2025年一個春花燦燦的上午,我在寒風中繼續追尋視覺享受,踏進同樣位於華盛頓的國家亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)。這回也跟著解說員,漫步欣賞日本屏風畫,之後走進惠斯勒(James McNeill Whistler)展廳……

等一下,這位美國畫家的作品怎會出現在「亞洲」藝術博物館?

根據解說員介紹,原來這裡許多館藏,來自美國工業家佛利爾(Charles Lang Freer)。他不僅捐贈私人收藏,還出錢興建這棟博物館。而教育佛利爾亞洲藝術相關知識、鼓動他收藏的,就是長年旅居英國的惠斯勒。

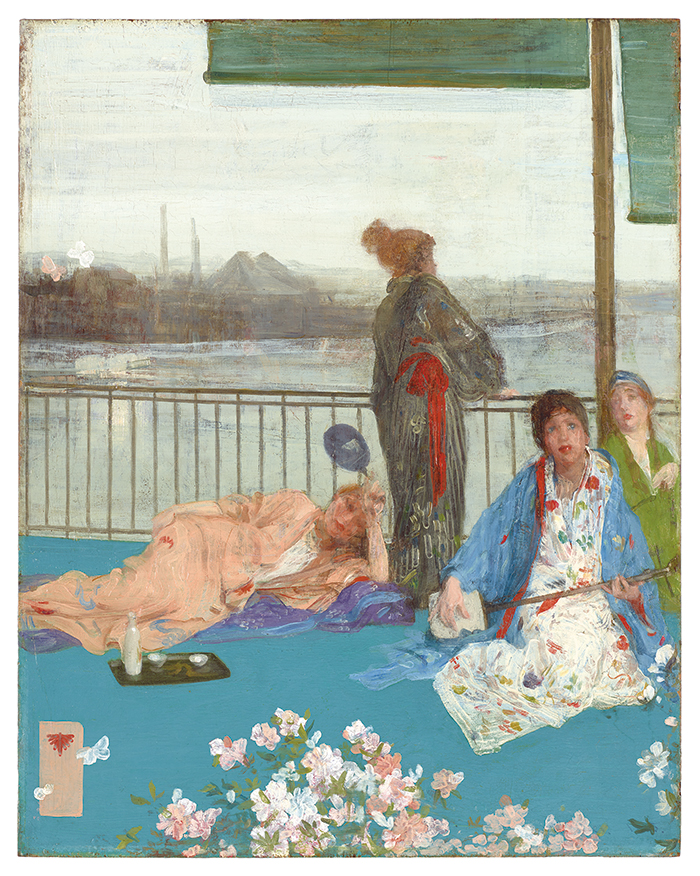

這位藝術家也是不按牌理出牌的人; 畫作總是模模糊糊,定名為諸如〈夜曲〉(Nocturne)、〈膚色和綠色的變化〉(Variations in Flesh Colour and Green – The Balcony, 1864-1870 )之類。如此的作品當然不是主流派沙龍能接受的。惠斯勒能繼續靠繪畫生存,還真要謝謝當時英國船業大亨雷蘭(Frederick Richards Leyland)的贊助。

話說雷蘭要裝修居所的餐廳,將惠斯勒〈來自瓷器之邦的公主〉(The Princess From the Land of Porcelain)置於壁爐上方,作為整個廳室的焦點。建築設計師也做了很多開放式櫥架來擺放他所收藏的青白瓷。但是惠斯勒不滿意。

藝術家自己拿起畫筆,以孔雀藍為背景,用金箔描繪壁畫,沒有留下一處空白。整個空間就是名符其實的「金」「碧」輝煌!遺憾的是,當藝術家要求報償時,雷蘭不認帳了:我有說過要這麼奢華嗎?兩人為錢翻臉了。

但餐廳還有一面牆空著。惠斯勒再次拿起畫筆,用閃亮的金色鉤勒出兩隻孔雀—開屏的那隻站在散落一地的金幣上,盛氣凌人地對著另一隻啼叫。多麼「金幣」輝煌的爭執!這幅壁畫定題為〈藝術與金錢〉。完成後,藝術家離開知名的「孔雀廳」,和贊助者就此成了陌路人。3

贊助=肯定

其實不僅是畫家, 音樂家也需要贊助者。作曲家舒伯特(Franz Schubert)在沒有演出收入,出版商又對其作品不感興趣時,一群朋友就在家中,以沙龍形式舉辦小型演奏、演唱會,幫他打響知名度,也時不時接濟生活。這樣的次數多了,這群人和這類型聚會,還得了「舒伯特之友」的稱號。

當我偶爾離開鋪滿白紙黑字的編輯臺,踏進色彩斑斕的博物館時,領略到—許多時候藝術家是因為得到財務上的贊助,生活不致匱乏,才能專注於創作美麗,留下捕捉自然與人性的珍貴圖像。當藝術與金錢掛鉤,讓有形資源成為無形資源的助力,當然可以是件好事。況且「贊助」,更是「我相信你可以」的肯定。

那天走出國家藝術館時,已是華燈初上。搭上地鐵去到中國城,和老公一起享用餛飩湯。隔著混合胡椒、香油味的氤氳,對這位從不曾對我說過「去找份正當職業吧」、「等孩子長大再說吧」;從還不確定我能寫出個甚麼、到底能寫多久,就一直一直支持我寫作的人,衷心地說:「謝謝你作我的『贊助者』!」

註:

更多關於「巴黎, 1874 」展覽訊息, 請參考 https://www.nga.gov/exhibitions/2024/paris-1874-impressionist-moment.html。

關於藝品經紀人杜航瑞和的生平,請參考https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Durand-Ruel。

更多關於「孔雀廳」的故事,請參考 https://www.splendidtable.org/story/2017/07/06/betrayal-in-blue-the-story-of-the-world-famous-peacock-room,以及https://asia.si.edu/explore-art-culture/interactives/peacock-room/making-the-peacock-room/。

本文取自《神國雜誌》 79期 神國家人 Kingdom Families