◎李志偉

日本傳奇動畫導演宮崎駿的作品不全然是兒童動畫,他將反戰、環保、女性主義、人性等,以奇幻可愛的表象,向各年齡層的觀眾述說他的理念。這些議題時而隱晦、時而直白,讓成人與小孩在觀影時,都能獲得不同層次的感受。

宮崎駿也常將自身的經歷和情感融入作品之中,像是2023年推出的《蒼鷺與少年》就是帶有半自傳式的奇幻作品。1992年首映的《紅豬》,同樣揭露宮崎駿在中年時期的內在反思、抱負和自嘲,透過主角波魯克來投射部分的自己。

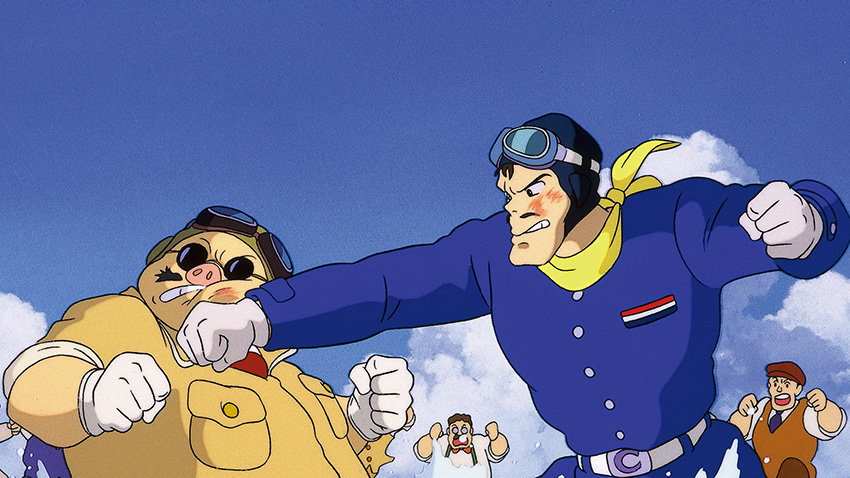

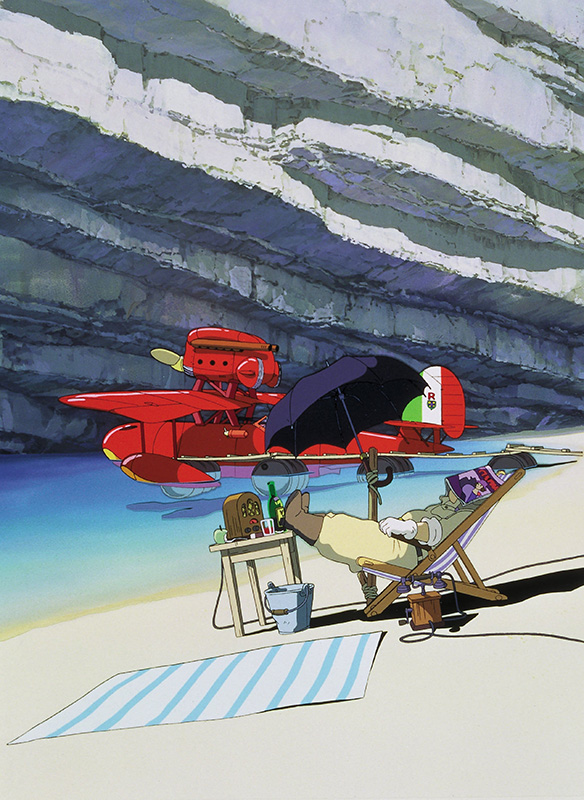

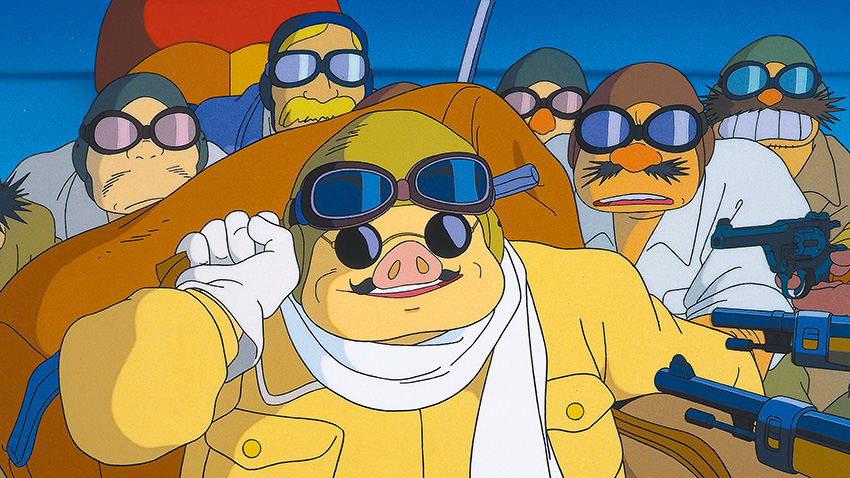

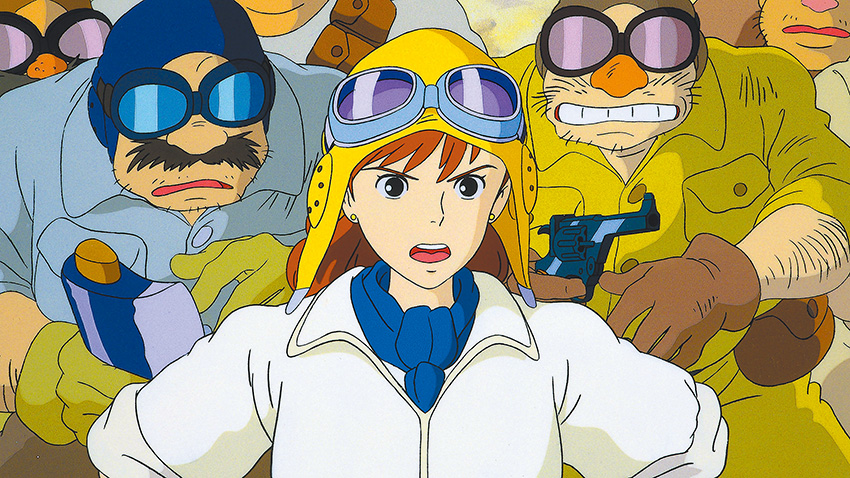

《紅豬》講述前義大利空軍王牌飛行員波魯克因魔法變成豬,隱居亞得里亞海小島,以賞金獵人的身分駕駛紅色戰鬥艇追擊空賊。空賊找來美國高手卡地士助陣,波魯克在對決中失利,被迫前往米蘭修復戰機。在天才設計師菲兒的協助下,飛機重獲新生,波魯克也迎來與卡地士的最終決戰。

豬,是自我放逐的象徵

簡單而歡樂的故事情節,卻讓我們更聚焦在波魯克過去的戰爭傷痛、內心掙扎和厭惡世界暴政的無力感。波魯克在某種程度上,反映了導演宮崎駿自身的困境與心境。一位疲憊的中年男子,如何在紛擾的世界中自處?在無力改變的情況下,只好選擇變成「豬」以此作為逃避的象徵,同時背負那無法擺脫的痛苦。

長大後再來看《紅豬》,會有更多更深的體會。確實,這部動畫沒有像《天空之城》那樣簡單直白,因為這需要一點人生歷練和生活感悟,才能體會為什麼波魯克變成豬。「變成豬」這件事,可分為兩種視角,一種是波魯克對人生的自嘲與遠離,二是他人眼中自我放逐的象徵。無論哪一種,都形成社會性的諷刺。透過「豬」這個記號,折射出不同的觀點視角。

蔚藍天際成為避難所

戰爭的殘酷與人性的醜惡,讓波魯克深感厭惡,也對自己無力改變一切的現實感到絕望。在摯友戰死後,他選擇逃避。波魯克說:「要我加入法西斯,我寧願變成一頭豬」。繼續當一頭豬,是波魯克面對這個暴力的世界的消極抵抗。同時,他也否定理想和存在意義,多次表明:「那都是你們人類的事。」

波魯克的舉止傳達出理想與現實間的落差、人生的失意與遺憾。許多事情再怎麼不願意,也得被迫接受。在這樣掙扎與拉扯之下,飛行成為他唯一的執著,對天際的追求,成為他逃離一切的避難所。

詩篇四十六篇1節:「神是我們的避難所,是我們的力量,是我們在患難中隨時的幫助。」飛行的避難所無法令人獲得真正的救贖,即使翱翔天際,也無法消弭過去的傷痛和情感的愧疚。唯有神才是我們的避難所,倚靠主來真誠的面對自己,重新修補與他人的關係,才有可能在困境中獲得真正的救贖。

在反戰與懺悔中尋找善良

宮崎駿的動畫作品經常帶有反戰和人的善意,尤其在《紅豬》更是如此。當波魯克救助敵人時,是心中複雜的情緒,讓他厭惡法西斯的暴政,也不願意繼續成為政府冷血的打手。救敵的舉動,凸顯他心中的矛盾和未泯滅的良知。這是他的「中年危機」,即使之後會承受孤獨與痛苦,他仍選擇保守善良與人性。

另一個例子是,保可洛飛行艇製造廠為波魯克維修飛機期間,眾人一同享用午餐,他們在餐前說出這段謝飯禱告:「在天上保祐我們的神明,祢在我們公司面臨倒閉之前,即時賜予我們糧食和工作。請寬恕我們借用女子之手,製造戰鬥艇的重罪,阿們。」

這段禱文很有意思,一方面感謝神,讓他們的生計得以繼續,在生活艱苦的時候,仍有收入和飯食可用。另一方面,也不忘自己是從事軍機製造的行業,體認戰爭的殘酷。女子之手本是搖籃之手,如今卻成為助長殺戮之手。許多的不得已,只求在神面前悔改,尋求寬恕與慰藉,在懺悔中喚醒僅存的良善。

《紅豬》裡面沒有真正的壞人,連反派角色都顯得可愛而善良,有別於宮崎駿其他的作品中的善惡對立。但在女性刻畫方面倒是維持一貫的風格,就是「女人的堅忍」對比「男人的無用」。女性的溫柔與堅毅,向世人展現她們如何擁抱真實的自己。

藉由愛,重新接納自己

波魯克生命中有兩位重要的女性──吉娜與菲兒。前者象徵守望,後者代表盼望;一人承載著過去的愛情,一人指向未來的可能。

在波魯克破碎的內在世界裡,吉娜的溫柔與關懷,成為他與世人僅存的連結,也是他情感得以延續的支點。菲兒的年輕、大膽和衝勁,讓波魯克喚醒曾經的自己,為何在跌跌撞撞的人生中,變得退縮和失望。她們分別以不同方式陪伴波魯克,卻都無條件地接納他,無論他是人是豬,都看見他心中仍保有的尊嚴與善良。

哥林多前書說:「如今常存的有信,有望,有愛這三樣,其中最大的是愛。」在那場結尾近乎嘉年華鬧劇般的混亂之後,波魯克終於正視自身的問題,也坦然面對內心深處的情感。而促使他轉變的關鍵,正是愛。電影最後,沒有人知道波魯克到底變回人了沒有,但諸多暗示中,波魯克選擇回應這份 愛,重新接納自己也與他人修復關係。

救贖不只是被赦免,更要被恢復。這需要悔改與省思,需要從自我放逐走出來,重新回到愛中。如果你正值中年,也被人生中的困境拉扯,不妨重新溫習《紅豬》這部經典動畫,或許會有不一樣的觸動。一起隨著波魯克在輕盈的飛行中,飛過人生的另一頁,朝下一個階段邁進。