◎李志偉

當生活跌入谷底,你是否願意給自己十分鐘,來一次人生冒險?改編自義大利作家齊雅拉‧甘貝拉萊的半自傳小說、近期上映的電影《十分鐘新鮮事》就是描述主角以每週花十分鐘,去做一件從未做過的事情,藉以走出人生的低潮困境,重新展開生活的療癒電影。

作家遇雙重打擊跌谷底

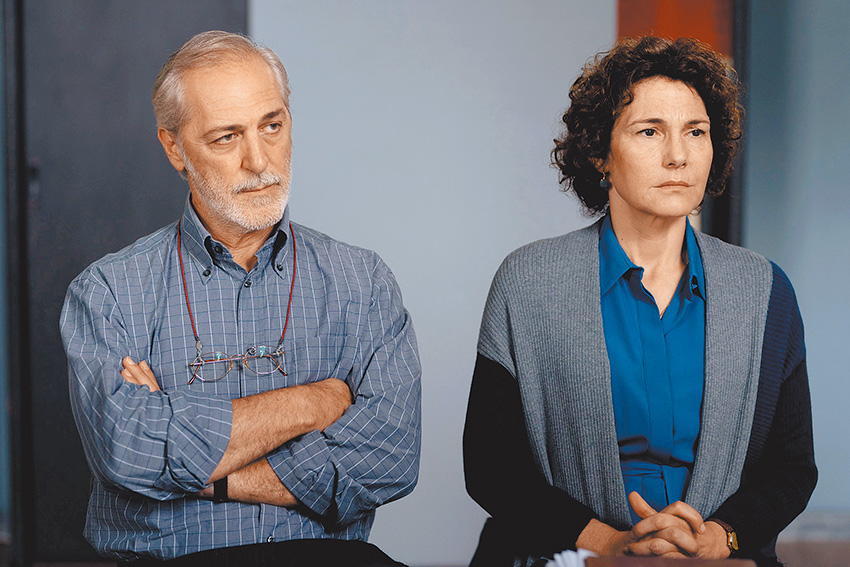

《十分鐘新鮮事》講述一位女作家碧揚卡遭逢婚變,丈夫尼克表示無法承受她封閉又依賴的個性,決定與外遇對象在一起,結束相處18年的婚姻。禍不單行的她又接到雜誌社的通知,暫停她的寫作專欄,遭遇雙重打擊。

衰運卡上集滿星星的碧揚卡,向心理醫師布拉邦提講述她難以承受的痛苦。醫生建議她進行一項大膽的生活練習,就是每週花十分鐘做一件「新鮮事」。這個新鮮事,必須是她人生從未做過的事情,甚至是有點抗拒、帶點壓力的事。於是碧揚卡去做美甲、亂入陌生人的喪禮、聯繫前男友,無論好事壞事都體驗一次。

礙於電影的片長無法盡述,其實原著小說中是從小而新奇的行動開始,像是煎鬆餅、倒退走路、跳嘻哈舞、將手機交給陌生人等,有點像玩大冒險遊戲。透過十分鐘內的體驗與互動,不但幫助碧揚卡走出封閉的自我,也讓停滯不前的人生開始往前邁進。

情感傷痛陷入自我封閉

碧揚卡的人生中遭遇兩場「外遇」,一場是她爸媽的、另一場是她自己的。碧揚卡的爸爸在她小時候,與別的女人發生關係。從此,這個家歷經好長一段的爭吵、流淚與崩潰。但奇怪的是,即使爸媽爭吵到幾乎要把房子都掀了,碧揚卡仍不哭不鬧,安靜過她的日子。

碧揚卡的爸媽不明白,以為她是個懂事的孩子,放心不少。殊不知碧揚卡不僅聽到、看到所有的爭執,還一頭躲進書堆中,以幻想代替現實,來逃避家庭帶來的痛苦。正因她童年的傷害,導致她日後成為一位個性封閉又膽怯的作家。習慣性的逃避,使碧揚卡無法面對真實世界帶來的衝擊。

圍繞著尼克建立的18年婚姻生活,隨著他的離去,變得支離破碎,碧揚卡事後回想,有一個主因是她過度依賴和自我封閉。丈夫的出軌帶給碧揚卡極大的傷痛,但在心理師的協助下,使她正視自己的問題,並將「現實感」拉回。

「十分鐘新鮮事」其實就是一種體驗當下的練習,藉由陌生的事物,刺激消沈的意志,轉移注意力的同時,重新與人建立連結。這些嘗試就像是對內心施與電擊急救,將石心變為肉心的過程(以西結書十一章19節)。

兒時父母婚姻的破裂和家庭傷害,造成碧揚卡的生命封閉;然而直到她自己失婚、墜落谷底,卻也成為迫使她成長往前的契機。

韌性不是硬撐,而是從困難中復原

韌性,常被描述成一種人格特質,指的是人在面對逆境、壓力或重大衝擊時,能保持相對穩定的心態,從困難中做出反彈並且適應;因此,許多人將韌性錯解為一種強忍。但事實上,韌性並不表示要人硬撐下去,也不是要阻止困難發生,而是幫助我們從困難中恢復,在逆境中適應,而不是放棄。更準確來說,韌性是一種適應的過程。

當生命遇到難關時,我們該如何提高生命的韌性呢?美國心理學會(APA)提出四點,分別為:正向的目標、健康的思維、與人的連結、全面的健康。碧揚卡的「十分鐘新鮮事」挑戰,其實也是一種培養生命韌性的方法。

首先,碧揚卡的目標很明確,她必須要擺脫目前的困境,發現自我也尋求他人的幫助。她接受心理醫師的建議,透過未曾做過的事,練習對事物保持正向並擁抱改變。體驗新鮮事的過程中,與人擦出意外的火花,無意間也療癒了自己。最後透過新鮮事,轉移注意力,避免濫用藥物或陷入情緒漩渦中。

我們無法阻止許多事情發生,但韌性可以幫助我們變得堅強,去適應每一個艱難時刻。這不是一次性的階段,而是持續性的過程,連結著個人與群體之間的關係。同樣的概念也可以應用在培養屬靈生命的韌性:明確的異象、正確的真理、彼此的扶持以及健康的身體。

在逆境中修復原本的自己

心理醫師布拉邦提醒碧揚卡,要練習去觀察、理解他人,把目光焦點從自己轉向他人;這也恰好提醒碧揚卡身為作家應當具備的特質──身為寫作者除了需要認識自己,也要保持交流,才能為作品提供充沛的養分。但過去碧揚卡沒有好好面對真實的自己,這或許是她一直無法寫出小說的原因。

隨著劇情推進,無論是好的十分鐘體驗,還是糟糕的十分鐘,都將自己往復原的道路推進。在心理醫師的鼓勵下,碧揚卡真誠地面對自己的膽怯。最後一個十分鐘新鮮事,是與媽媽的促膝長談,過程中不但安慰彼此受傷的心靈,也修復原本的自己。

電影的最後一幕帶回開場的第一幕,碧揚卡脫去外套和鞋子,走進海中。看似她想不開,結果再次浮出水面的她,彷彿重獲新生,自由地在海面上游泳。這令人想起瑟夏羅南主演的《新生的逃亡》,人生的低潮在一連串的嘗試中,找回自己、重獲新生。哥林多後書五章17節:「若有人在基督裏,他就是新造的人,舊事已過,都變成新的了。」宛如經過洗禮的碧揚卡,一切都會是新的展開。(編按:本片分級為保護級)