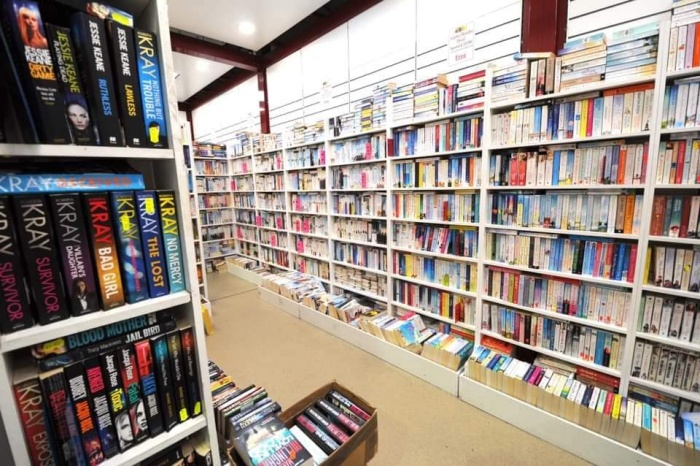

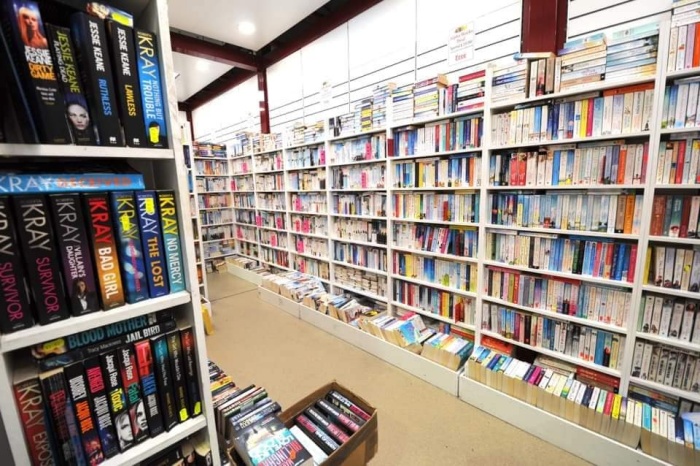

【編譯余友梅/報導】在德國,基督教書店不只是購買聖經或詩歌本的地方,更是許多信徒心中的「信仰客廳」:它們承載著屬靈養分、社群凝聚與文化傳承工作。然而今年2月,德國最大的基督教連鎖書店Alpha申請破產保護,牽動全國15家門市與88名員工的去留,被業界視為宗教出版與實體零售所面臨的新一輪「壓力測試」。

如今,情勢出現戲劇性轉折。經過半年尋找買家與清算評估後,15間書店之中有11間,自今年9月起由馬爾堡(Marburg)另一家基督教連鎖書店Francke-Buch GmbH接手營運,使其一躍成為德國規模最大的基督教連鎖書店,也讓這些書店得以延續其「信仰的書櫃」角色。

破產危機中的轉機

Alpha曾是德國基督徒熟悉的品牌,門市遍布大小城鎮。然而網路購物的強勢崛起,加上疫情後消費習慣劇烈轉變,使得書籍銷售量持續下滑,在2025 年初走到破產清算的地步。

根據德國《書市》(Buchmarkt)報導,破產管理人提姆.施耐德(Tim Schneider)直言,最大的挑戰是「如何盡可能保住員工職位,同時讓企業重獲競爭力」。在各界尋找可能的投資者與接手方時,Francke-Buch站了出來,提出併購計畫。

這家新公司決定將Alpha的11間書店重新納入旗下經營,並注入新的管理模式。

新任執行長的藍圖

Francke-Buch的新執行長克勞斯.邁斯(Klaus Meiß)在8月26–28日發布的新聞稿與受訪時強調,接手後全體門市將以信仰內容與在地社群為核心,門市總數擴展至16家,成為德國基督教通路龍頭。關店清單包括法蘭克福、卡爾斯魯爾(Karlsruhe)、維滕(Wetter)等門市;紐倫堡則由在地協會承接運作。書店不會只是勉強維持,而是要重新定位。克勞斯.邁斯表示:「我們很高興能在許多地方繼續基督教文藝工作,這些門市不只是賣書,而是繼續成為基督徒讀者取得聖經、靈修與神學資源的入口。」

邁斯也向原Alpha員工致敬,讚揚他們在困境中的「非凡奉獻精神」,並承諾會讓書店團隊在新架構下繼續發揮專業。

全球趨勢下的德國縮影

實體書店的困境並非德國獨有。隨著Amazon、Thalia等大型平台席捲市場,歐美各國的獨立書店、宗教書店近十多年來接連倒閉。尤其是基督教出版品,在世俗化與年輕世代信仰淡化的社會氛圍中,銷量受到雙重壓力。

德國媒體指出,Alpha的破產是「宗教書市走下坡」的明顯信號。但這也讓人們意識到:實體書店若能轉型為「社群空間」,仍然有存在的價值。

德國聖經公會(German Bible Society)與「聯合聖經公會」(UBS)最新數據指出,2024年德國境內聖經(含多種語文譯本與版本)發行約33.3萬冊,較2023 年增加約1.1萬冊;全球層面,2024年數位聖經發行量首度超過紙本。這為宗教通路的「產品結構」提供了再配置的依據:強化聖經與入門讀物的現場體驗、引導消費者購物(如舉辦讀書會等),並結合線上可得的數位經文工具。

書店的未來:不只是賣書

Francke-Buch表示,「保留員工職位」之外,接手之後仍面臨三個關鍵變數:

一、盤點與優化選址:部分商圈門市將關閉,租金、動線與社群密度是核心變數;同時,由地方性組織(如紐倫堡的在地協會)承接經營,展現「自治+網絡」的可能模式。

二、從單純的「賣場」轉型到「活動場」,強化社群功能成為書店未來的關鍵。因應來店人數持續下滑,門市若要重新吸引人潮,必須以固定活動與社群內容作為營運節奏。讀書會、音樂表演、專題講座等活動,將使書店不再只是購物場所,而能成為教會與社區的延伸空間。

同時,書店也積極強化線上平台,透過結合網路商店與社群媒體,打造跨平台體驗,以吸引年輕世代的關注與參與。

三、與整體書市共振,產品多元化:行業數據顯示,年輕讀者與有聲內容的成長,正在重塑選品與前端宣傳;宗教通路可在兒少信仰教材、青年護教與家庭教育資源上做更深布局,並以播客/朗讀會等聲音內容放大觸及。

德國波昂一間被保留下來的門市店長指出:「若只是賣書,我們無法和網路巨頭競爭。但如果我們能成為信仰群體的聚點,那就是無可取代的價值。」

讀者與教會的反應

對許多信徒而言,書店的延續象徵著一種安定感。柏林一位中年教會信徒受訪時說:「我在Alpha買到的第一本聖經,伴隨我信仰二十多年。這些書店不只是商業據點,更是信仰旅程的起點。」

一些教會領袖則提醒,書店的存續也需教會與信徒的支持。「如果我們口口聲聲說要傳承信仰,卻不願在本地書店買書,那就是自相矛盾」,一名漢堡牧師說。

學者認為,若Francke-Buch的模式能兼顧線上與實體,並讓書店真正融入社區,那麼德國基督教書市將重獲新生。否則,它可能只是一場延長壽命的實驗。

能否成為國際典範?

歐洲各國的宗教出版主與書店同樣面臨成本上升與網路商店競爭。德國的特殊之處,是仍維持固定書價制度並由行業協會長年倡導閱讀文化,這在一定程度上放緩了價格競爭對小型門市造成的「致命傷」。但研究也指出,書店一旦關閉,區域銷量會顯著下滑,文化供給便會迅速收縮,顯示「網絡密度」本身就是文化資本。

然而,基督教書店存亡不僅取決於商業模式,更取決於信徒是否願意繼續支持這些「信仰的文化據點」。(資料來源:Evangelical Focus, Publishing Perspectives)