◎陳中陵(新北市五華國小教師)

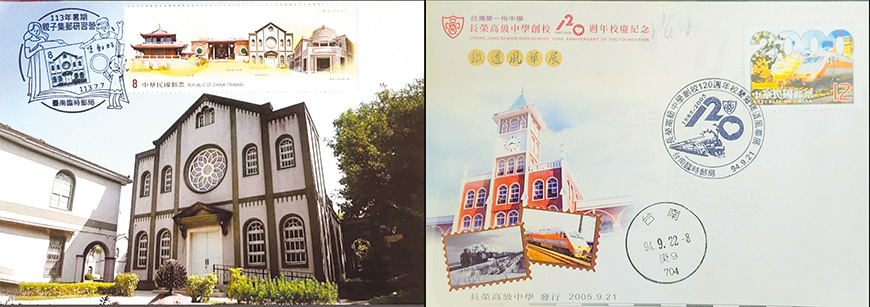

巴克禮牧師(Thomas Barclay,1849-1935,圖一)是來自蘇格蘭的宣教師,對台灣的教育、文化與宗教有深遠貢獻。今年也是巴牧師來台150週年紀念。

對台灣宣教與教育有深遠貢獻

1875年巴牧師抵台,長期服務近六十年,最顯著的成就是以羅馬字拼音廈門方言,也就是俗稱的「白話字」,翻譯《聖經》與刊行《臺灣府城教會報》,使信徒得以直接閱讀上帝話語與教會消息,藉以提升識字率。

此外,巴牧師創辦「臺南神學院」(圖二),培育本地傳道人,並建立教會體系,促進基督教在台扎根。在教育方面,協助創立「長榮中學」(圖三),引進現代教育理念,為台灣近代教育奠定基礎。

巴牧師亦關心社會福祉,在日治時期多次協調衝突,保護民眾權益。其一生致力於融合信仰與文化,對台灣現代化與文化傳承影響深遠,今在台南市東區特別設立了巴克禮紀念公園。

對於巴牧師的宣教足跡,我們所熟悉的多半是他在台南地區,或台灣南部區域的紀錄。事實上,巴牧師偕同牧師娘,曾四次前往東部海岸後山區域,探視當地信徒生活情形,並將相關消息以文字紀錄發表。

信徒大膽勸說頭目禱告歸主

早年教會的傳道工作只在西部地區開展,1877年一位名叫張源春的信徒,從屏東阿里港移居至台東的蟳廣澳(今成功鎮成廣澳),此地港灣有如蟳仔(螃蟹)的雙螯而得名。

初遷之時,張源春寄宿在一位頭目家,頭目患有氣喘,須吸食鴉片得以減緩不適,張源春身上沒有攜帶任何藥物,也不具有任何醫療技術,他大膽勸說頭目:「試試禱告,上帝會醫治你的氣喘。」他隨手拿起一杯清水,要頭目把清水喝下,然後為頭目禱告。奇妙的是,數日後,頭目竟不藥而癒,於是他將家中神像全數丟棄,改為敬拜上帝。

「祈禱水」的神蹟奇事,就這麼一傳十,十傳百。許多人紛紛找上張源春,也想求病得醫治,張源春只好繼續用此方法醫治百姓,自然而然地領人歸主。就這樣,除了蟳廣澳,連同周遭地區有需要的人,都來求那杯祈禱水。但他一個人實在分身乏術,於是用一個大碗裝清水,病人再以小碗取飲,竟也相同的得到醫治。這是上帝的神蹟與憐憫。漸漸的,蟳廣澳從無到有,建立了禮拜堂。

跨越古道只為闡明救恩真理

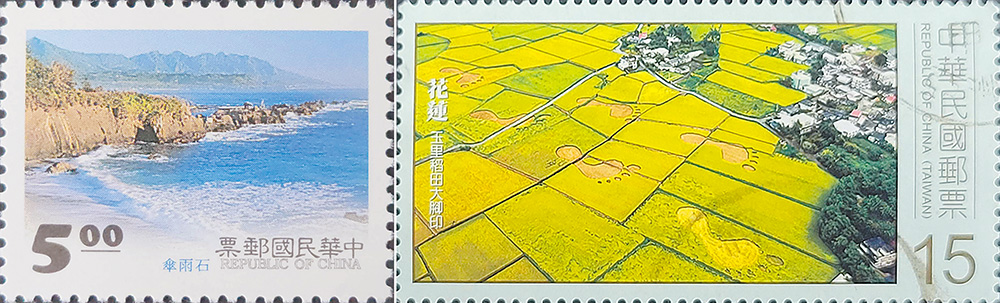

消息從後山傳到台南,巴克禮牧師聽聞消息,決定一探究竟。1881年四月,巴牧師偕同牧師娘,以及本地人的協助,搭乘戎克船,從安平往南,經過南岬(鵝鑾鼻),再北上沿著海岸線,花了一個禮拜,抵達蟳廣澳。蟳廣澳岸邊有塊知名的石雨傘(圖四),因為巨石形似蕈菇或是雨傘,因而得名。

巴牧師抵達後的首個主日,約有信徒50人來「聽道理」,牧師接著向信徒「問道理」,接納了其中21人(男7女14)施以洗禮,並於主日下午舉行聖餐,這是東部教會首次的聖餐禮拜。對於沒能受洗的信徒,巴牧師安慰他們說:「一個人得救與否,決定權在上帝手中。真正信主的人,即使慢一點受洗,也不會影響他的得救。」

離開蟳廣澳教會,巴牧師夫婦接著前往玉里(圖五)的觸階教會今「加蜜山教會」。這條路線,由蟳廣澳的信徒帶領入山,走「安通越嶺古道」。安通越嶺是第一條跨越海岸山脈,貫通東部海岸及花東縱谷的古道,也是清朝乃至日治時期通婚、宣教、運輸的重要路徑,後因玉長公路(玉里到長濱)開通而荒廢,現已重新開通,作為登山步道使用。

觸階教會得以成立,也是因為祈禱水的緣故。當時因為霍亂疾病的爆發感染,眾人束手無策,張源春透過禱告與祈禱水的功效,見證神蹟的發生。但不可諱言,當時的信徒對於信仰內涵,對於基督救恩,完全是懵懂無知,巴牧師前去很重要的目的,就是來講明救恩信息,述說基督的受死與復活。在觸階教會的主日,巴牧師為20人施洗,下午同樣舉行聖餐。

主日隔天,轉往觸階南方的石牌,這是第三間教會。這裡的信徒人數較少,只為9位成人信徒施洗,但信徒成員來自附近不同的村落,巴牧師甚至認為,這裡比前面兩個地區教會,更有宣教發展的潛力。

透過文字力量將福音傳遍遠方

巴牧師夫婦前後在後山,花費一個多月的時間,探訪三間教會。巴牧師原本以為,台東蟳廣澳教會的歸主行動,只有少數信徒,沒想到祈禱水帶來的宣教果效,遠超過他的想像。當然,此行更重要的是宣揚福音真道,將聖經信息明明白白、清清楚楚地教導給教會信徒,並藉著施洗與聖餐的儀式,完備聖經的教訓。

回到台南之後,巴牧師更積極推廣白話文,因為他知道憑著己力無法常至遠方佈道,唯有文字的力量,可以無遠弗屆。1885年,巴牧師在台南創辦台灣第一間報社「聚珍堂」(今台灣教會公報社),並在7月發行台灣第一份報紙《臺灣府城教會報》。自此,後山的消息多次刊載於報導之中。

而巴克禮牧師本人,總計前往後山四次(1881、1891、1901、1905年),其中有三次巴牧師娘也陪伴前往,她甚至將這些經歷寫成文字出版,相關內容可以參閱《福爾摩沙的呼召:巴克禮牧師夫婦文集》(前衛出版社)。

我們相信上帝使用各種方式領人歸主,無論是神蹟奇事,異夢異象,或是口傳佈道、聖經文字等。總之,「務要傳道,無論得時不得時,總要專心,並用百般的忍耐、各樣的教訓責備人,警戒人,勸勉人。」(提摩太後書四章2節)