【記者張秀芳採訪報導】馬來西亞輔導局註冊與認證輔導員施凱琳把AI的陪伴容為「止痛藥」:可以在短期內紓緩人心的問題,但無法根治深層的需要。她擁有多年輔導經驗,曾任馬來西亞博愛輔導中心(柔佛分會)輔導處同工,目前在柔佛新山一所私立國際學校擔任輔導處主任,對現代人心理需求有深刻觀察。

人類的心理渴望:良好人際關係滋養

心理需求的真正滿足,來自健康而真實的人際關係,而非虛擬對話。在心理輔導中,被稱為「治療性關係」的互動,就是輔導員與來訪者之間的信任與連結,更被視為療效的核心。

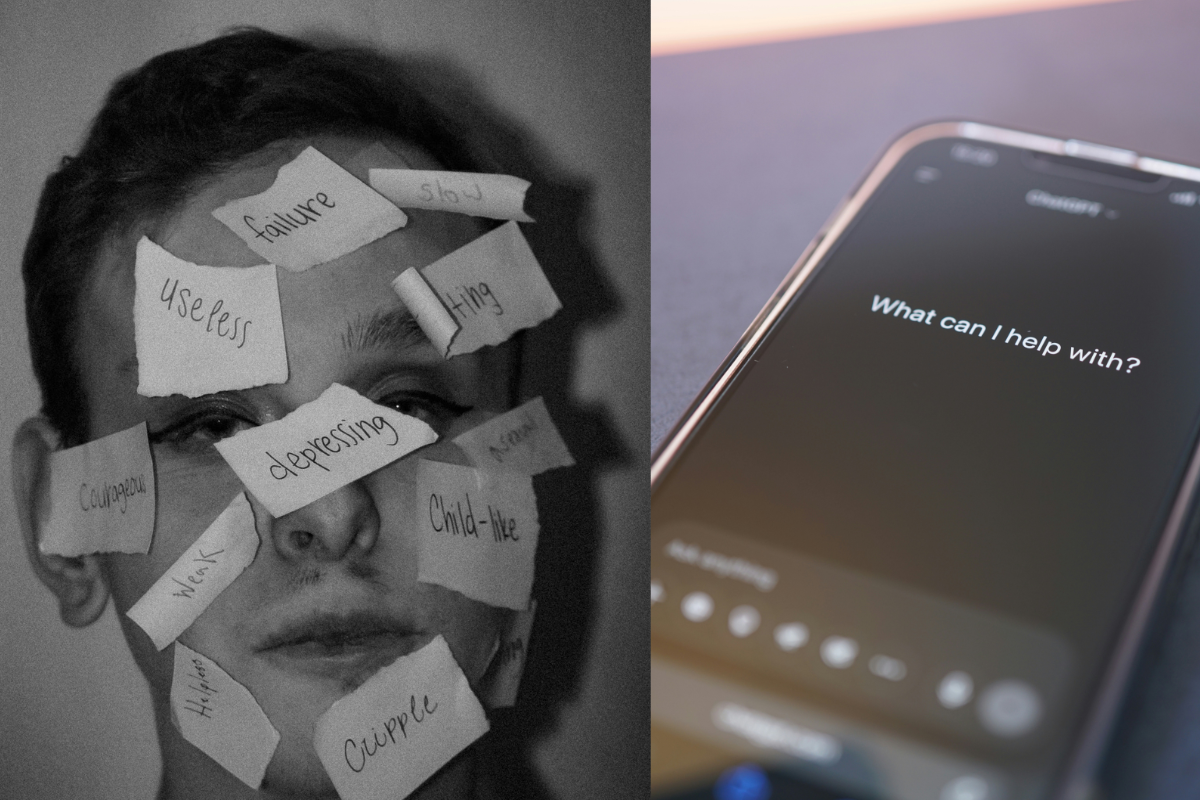

心理學家普遍認為,人類的核心心理需求主要體現在幾個方面:首先是安全感與依附──人需要被理解和接納,並且不被拋棄;其次是理解與共鳴──人渴望有人能夠真正聽懂自己的故事和情緒;再者是自我價值與尊重──人希望感受到自己被重視,而不是孤單無助或被視為失敗者;最後是成長與改變──人期望在關係中獲得支持,從而敢於嘗試新的方法,逐步克服困境。

研究顯示,良好的人際關係是心理健康的重要保護因素,能顯著減輕抑鬱、焦慮與孤立感。施凱琳提醒,如果忽略這些真實需求,人就可能不自覺地把渴望投射到AI身上,將它當作「朋友」、「治療者」甚至「安全港」。因此,認識自己的心理需求,不僅能避免過度依賴AI,也能幫助我們以清醒的態度,把它作為輔助工具,而不是心理滿足的唯一來源。

馬斯洛理論與現代孤獨

施凱琳指出,心理學家馬斯洛的需求層次理論至今依然適用。從最基本的生理與安全,到更高層的社交、尊重、自我實現,甚至自我超越,人類一直都在追尋不同層次的滿足。

現代社會中,大部分人已不愁溫飽,但許多人卻卡在人際關係與歸屬感的層次。「我常遇到這樣的情況:有人說自己『很悶、很空虛』,但當我問『你需要什麼』,他們答不出來。」她觀察到,許多人並不瞭解自己真正的渴望,把不適歸因於外在環境或工作壓力,實際上缺乏的往往是「愛與被愛」、「被接納」的感受。

為什麼現代人會依賴AI?

在這樣的處境中,AI被許多人當作了「心理出口」。施凱琳總結出幾個主要原因:首先,是輔導的汙名化。在馬來西亞,許多人仍以為「只有有問題的人才需要輔導」,於是寧可求助AI。其次,是時間與空間的限制。輔導員不可能隨時在身邊,但AI卻可以二十四小時待命,尤其在半夜焦慮或恐慌來襲時,它能立即回應。

第三,是經濟考量。輔導需要費用,而AI應用往往免費或低價。第四,是心理安全感。

與人溝通可能帶來衝突或批評,但AI不會,它始終耐心回應,帶來「被理解」的幻象。再加上許多AI應用被刻意設計成「虛擬陪伴者」,讓人誤以為「它真的懂我」。

在多重因素的交織下,現代人自然更容易沉浸在AI的陪伴之中。

AI的止痛作用:短暫卻非根治

然而,施凱琳並不否認AI的積極作用。她形容,AI在心理支持方面就像止痛藥,雖然不能解決根源問題,卻能暫時減輕痛苦。AI提供的情緒紓緩與陪伴感,在短期內確實能幫助人們不再感到孤單。她舉例說,早在二〇一七年,愛爾蘭出生的心理學家Dr.Alison Darcy就研發了「Woebot」——一個AI心理陪伴機器人。

在臨床實驗中,它確實幫助不少焦慮症患者緩解了半夜的恐慌症狀。由此可見,AI在等待專業輔導或治療的空檔期,能發揮一定的過渡作用。不過,這款心理陪伴機器人自今年六月三十日起,已從大眾App退場,轉向作為臨床治療的數位療法工具。原因在於,大眾自助模式面臨商業困境與監管風險:用戶留存率低、難以營利,更容易引發「非法行醫」的質疑。

AI的局限與危機:治標不治本

AI畢竟不是萬能。施凱琳提醒,AI在帶來陪伴感的同時,也隱藏著不少危機。首先,它治標不治本。真正的心理創傷或病症,不能僅靠AI安慰。其次,它可能導致延誤治療。若有人陷入嚴重心理危機,卻依賴AI而未及時就醫,可能錯過黃金治療期。

更深層的風險在於,AI缺乏真實的共情能力。它無法解讀表情、語調、肢體語言,只能依賴文字輸入。相較之下,真實的人類陪伴,哪怕是安靜的陪坐,都遠比機械化的回應來得真實。此外,AI不用承擔責任,但輔導員有專業倫理的約束,必須對來訪者負責。

若年輕人過度依賴AI,他們甚至可能逐漸逃避真實關係,導致社交能力退化。「AI能帶來陪伴感,卻永遠無法替代真實的人際關係。」施凱琳強調。

如何健康使用AI?

既然AI既有幫助也有風險,人們該如何健康地使用它?施凱琳建議,在使用AI時應先設定界限,例如限定使用時長,以及明確用途,而不是凡事都依賴它。

其次,要清楚分辨AI的功能:哪些是它能做的,哪些只是部分能做的,哪些則完全不能做。AI確實能夠在情緒紓緩、資料查詢和短期陪伴方面發揮作用,也可以在一定程度上幫助人表達情感,但這些回應仍然需要由人來進一步接續。

至於深層的心理治療與存在意義的探索,則絕不是AI所能承擔的,而必須交由專業人士和真實的人際關係來處理。她特別提醒,如果有人出現幻聽、自殘或自殺意念,必須立刻尋求專業幫助,AI絕不是解決方案。

對於青少年來說,更需要謹慎,因為AI的答案往往建立在不完整的資料之上,很容易產生誤導。AI確實能在短期內帶來情緒紓緩,但若把最深層的情感寄託其上,最終可能加深孤獨,甚至讓人與真實世界失聯。「AI可以是輔助工具,但不能取代人。真正的療癒,仍然來自真實的人際關係與深層的生命連結。」施凱琳總結。