◎語聆

這是充滿災難性的一天。一個紀錄片拍攝團隊來到「史丹頓伍德矯正學校」(Stanton Wood Reform School),預備拍攝一個關於該校「漸進性教育理念」的社會關懷專題節目。新聞團隊訪問了校長、教職員和學生,試圖呈現這所學校如何幫助問題青少年走出困境、重新融入社會。

同一天,正逢一位地方議員也到校探訪。當紀錄片團隊架起攝影機的同時,學校校長史提夫(Steve)卻接獲醫療信託機構的通知:學校校地將被出售,教職員無權置喙。

與此同時,這間寄宿學校裡一位名叫夏伊的少年,接到母親的電話──母親告訴夏伊,由於不堪受到夏伊一再的傷害,她與繼父將和他斷絕關係,不再與他有任何往來。

災難性的一天:孤立到連結

多年來,校長史提夫懷著愛心與同理心,耐心陪伴這群叛逆的問題青少年,在權威與友誼之間掌握分寸。面對壓力的持續累積,他無法繼續掩飾自己酗酒與用藥的問題,同事們儘管打從心底尊敬他、關心他,但是他們看待他的方式,似乎也與看待那群問題少年沒有兩樣。

當他聽見學校即將被關閉的消息時,壓抑多年的情緒終於失控。他暴怒、失態,甚至揚言傷人──那一刻,他成了自己最不願成為的樣子,也重演了他多年來不斷勸學生避免的

循環。

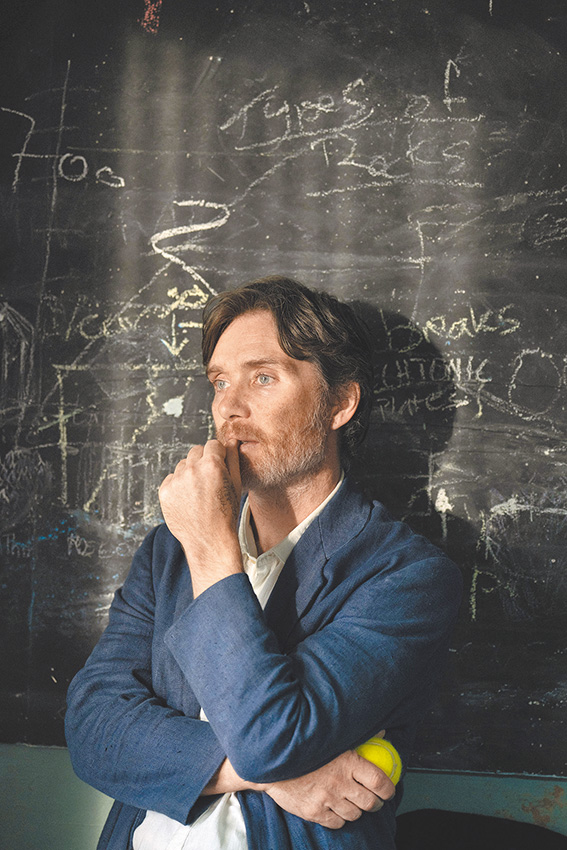

《史提夫校長》(Steve)是一部從孤立到連結的故事。背景是1990 年代英國一所問題少年學校,學生多半來自破碎家庭與社會邊緣。導演提姆‧米蘭茨用一天24 小時間來捕捉師生關係之間的微妙變化,從混亂、對立到逐漸建立互信。

「你並不孤單,夏伊。這是整個重點。」片中有一幕史提夫在輔導學生夏伊(Shy)時,語重心長地對他如此說。

這部改編自小說《Shy》,由比利時導演米蘭茨執導,以《奧本海默》拿下奧斯卡最佳男主角的席尼墨菲主演的電影《史蒂夫》,與另一部Netflix 熱門影集《混沌少年時》(Adolescence)有共同的基因,故事主題均聚焦問題青少年的內在掙扎。影片風格上則讓人聯想到影集《大熊餐廳》(The Bear) ,在敘事節奏與鏡頭語言的運用上,藉著角色表達在群體中被拉扯造成持續的壓力與張力。

除了明星陣容的席尼墨菲(Cellian Murphy)、崔西‧鄔曼(Tracey Ullman)、艾蜜莉·華森(Emily Watson)之外,導演特意找來一群沒有演戲經驗的素人演員,藉由他們毫不煽情的真實演出,呈現92 分鐘真實感爆表「師長必須不斷化解衝突,防止學生彼此傷害與自我毀滅的過程。」

導演的「尋回之路」

導演米蘭茨在改編過程中,回頭看自己90年代拍攝的錄影帶。他說那是一段「找回父親與兄弟記憶」的旅程。他的父親罹患阿茲海默症,哥哥已經過世,透過影像,他感覺有某種情感的召喚。

「我是從紀錄片導演起家的,那時我問自己:『如果我今天要去拍攝學校的一天生活,我會怎麼做?』答案是──我會立刻捕捉那份美與痛,並且去訪問這些孩子。」

米蘭茨請編劇波特(Max Porter)為這些孩子寫下訪談的情節,他讓攝影機成為「無聲的觀察者」,特寫鏡頭貼近少年憤怒的臉龐,嘗試捕捉這群暴力情緒可以在一瞬間爆發的少年,他們體內奔騰的能量,以及他們內在風暴的心境。

這段創作經驗讓電影《史提夫校長》不僅是一部勵志型的教育電影,也是一場靈魂的尋根經歷。他說「我想找回我們曾經是誰。」如同《路加福音》裡浪子回頭的故事,回溯過往人生的失落中,不只是找家人的臉,我們也在尋找自己與神的面容。

恩典:師長的救贖與群體的陪伴

導演坦誠自己小時候曾經有嚴重的閱讀障礙,是一個被認為「沒救」的孩子。若非有幾位老師拒絕放棄,才有今天的他。

影片最後充滿救贖意味的片段,終於給觀眾一個希望。

史提夫在自己錄下的音頻中,對每一個孩子溫柔的描述,真誠又動人。這一群被家人拒絕、被社會遺棄、被制度排拒的學生,生活在一個沒有恩典的世界裡,因著一群有愛的師長,從失序、混亂的生活中,慢慢被看見、被聽見、被理解。雖然史提夫的學校被關閉,但是這群問題少年因此活進一個有救贖恩典的生命群體裡。

電影《史提夫校長》中的師長,不僅擔負著知識傳遞者的角色,更在學生們看似沒救的生命中,扮演靈魂牧者的角色。

當史提夫對夏伊說,「你並不孤單」時,他正在對他描述一個恩典群體(grace community)的圖像。如同保羅寫給哥林多前教會的書信:「若一個肢體受苦,所有的肢體就一同受苦。」(哥林多前書十二章26節)

被主拯救之前的我們,不也都像這個矯正學校裡的一個個「問題少年」?史提夫沒有拒絕破碎的人,反而走進他們的生活裡,像願意與罪人同席的主,用同理心與陪伴鬆開他們剛硬的心土,讓他們看見自己被神所創造的價值。

史提夫不居高臨下,他用溫柔、理解和犧牲的愛,在混亂暴力的場面中,閃爍著一絲從上面而來的人性之光。

觀看電影時,我心中浮現一個問題:在我周圍,那些被忽略、被放棄的孩子裡,誰需要我成為他的「史提夫」?

(編按:本片分級為16+,適合16歲以上觀賞)