撰文 ─Augustinus

一、海邊

我是在海邊認識他的。

那天風不小,浪花撞在堤岸石塊上,濺起一串白沫。我坐在岸邊釣魚,等魚也等風停。

大概是傍晚五點,一群飆車族從遠處呼嘯而過,騎得像不用命。他是其中之一。呼嘯好一陣子,彷彿不把魚群趕出臺灣海峽不罷休。在幾聲金屬悶響後,我轉頭往路燈處看去,只見一個人停下來修車。

弄了彷彿有一世紀。把扳手丟到路緣,踢了機車幾下,像要把懶散的驢子踢醒,但無濟於事。最後,他拿下安全帽,居然,走向我這邊。

那時我才注意到,他年紀不大,卻有一種過了頭的沉默。

「大哥,這裡釣得到嗎?」他問,聲音很低,像是怕吵了浪。剛剛飆車的人居然斯文的關心魚訊。

我說:「得等,有耐心就釣得到。」擔心他是來借錢,只能有一搭沒一搭回話。快走吧,年輕人,我心想。

他蹲在我身邊,看著水面發呆。其他人催他,他擺手,沒理會。

後來我們(只好)開始閒聊。

我問他在讀哪所學校,他說一個名字,我聽過,那是台南的明星高中。他卻笑了一下說:「現在沒什麼人在乎這種事了。」看著大海,像在閱讀漁火在暗色海面上的暗號,兩人沉默了一陣子後,他離開了。

後來他常來。(好像知道我常來似的)不是為了釣魚,可能只是想坐一會兒。海風大,有時我們都不說話。他會問我一些很奇怪的問題,比如:「你覺得一個人要變成壞人,是不是一瞬間的事?」

我沒辦法回答。那時我才二十出頭,也不比他多懂幾年世界。

有次他突然提起國中的事。他說那時是班長,也是棒球隊的投手,還拿過縣賽MVP。功課不錯,老師喜歡他。班上同學都以為他會考上第一志願。那時的他,還相信努力有用。

「後來呢?」我問。

他聳聳肩。「後來就不信了。」

他沒說為什麼,我也沒追問。但我猜,信任這東西,在他生命裡可能還沒扎根過。

他說他小時候在親戚家輪流住,像一個臨時寄放的包裹。父親是黑道,幾乎不回家,留下的只有床底那把開山刀、十字弓和奇怪的粉末,以及一些永遠不解釋的謎。在親戚家的國中三年把自己撐得很好,到了高中回到老家卻全崩了──課不想上,人也懶得演。他說他只想知道「活著有什麼意思」。

我還記得那天,我看著他低頭綁鞋帶,臉幾乎被頭髮遮住。風把他的聲音吹散,只留一句話在我耳邊:「其實我不是壞,只是沒有人在意我是不是好。」

那一晚我失眠很久。

隔幾天,我拿了教會的聚會單張給他。他接過去看了一眼,沒說話。後來我才知道,他那晚默默走進聚會,一坐就是三個小時。什麼也沒說,眼睛卻紅了。

但那是後話了。當時我只知道,我在海邊釣魚時,遇見了一個心裡有風暴的孩子。那風,像要把他吹走。但也許,某個更溫柔的風,正悄悄吹進他心裡──只是那時誰都還不知道。

二、漩渦

那天不再是海邊。

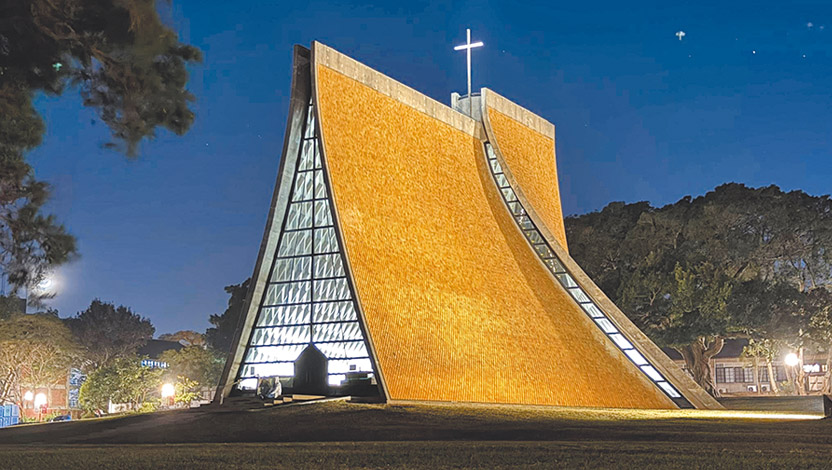

我記得很清楚,是一個冬夜,我們在教會外的石階上。他剛參加完一次青少契的聚會,裡頭談到浪子回頭的故事。其他人都回家了,只有他坐著不走,望著教堂前昏黃的路燈發呆。那盞燈亮得溫柔,卻也有些疲倦,像是經歷過什麼不再說出口的事。

我走近他,遞了一杯熱可可。他接過,沒馬上喝,手指在紙杯邊緣滑動,像是試圖從這些動作裡找出一些勇氣。

「我爸了結了自己。」他低聲說。

那是他第一次主動提到他的父親。聲音裡沒有憤怒,只有一種難以言喻的疲憊。他的語氣很輕,像是怕說出口會驚動什麼沉睡的東西。

他告訴我,小時候,父親就是個暴風眼。總是在家人最脆弱的時候捲土重來,把僅存的寧靜攪碎。他曾看著父親把客廳搗爛,將爺爺推倒在地,然後像野獸般咆哮。那不是一個家,而是戰場。

「我以前是個很乖的小孩,你知道嗎?」他抬起頭,看了我一眼,「國中是前幾名,還是棒球隊的投手。我以為我可以跟我爸不一樣。」

但到了高中,事情變了。受不了那種沒人懂的孤獨,受不了明明努力卻總是被無視的感覺。他開始跟著人飆車、抽菸、揍人、逃學──只為了感覺自己不是那麼透明。

「我爸看到我那副樣子,只會笑。他說,這樣才是他的兒子。」他苦笑著搖頭。「我心裡知道那根本不是我。」

來到教會以後,他才一點一點把那些裝大人的假象撕掉。那個曾經優秀,後來墮落,最後重新站起來的自己慢慢從土裡鑽出來。

而父親,也在這期間慢慢改變了。

「他開始不衝著我倒三字經,甚至不再摔東西。他只是……看著我,像是在看一個他不認識的人。像是……他發現自己錯過了什麼。」他說這話時,眼神有些飄遠。

父親已經病了很久,長年糖尿病拖著他走向死線,眼睛逐漸看不清、傷口無法癒合、骨瘦如柴,毒品更讓他神智不清,而這些年來的暴力與憤怒,其實也是對自己深深的厭棄。他曾經以為狠可以讓他活得下去,卻沒想到,這個信仰讓他的兒子活了下來。

「他看著我,眼睛紅紅的,但他什麼都沒說。」他低聲說,「我知道,那就是他的道歉了。」

但那句道歉終究沒出口。父親沒有機會走進教會。他甚至沒機會聽兒子講一句完整的見證。只是那最後幾次的沉默,那少見的安靜,像是一種落敗的理解,也像是一種無言的祝福。

不是病房,不是醫院,是在他租住的那間老公寓裡。鄰居聞到異味報警,警方破門後才發現他的遺體。他留下了一些藥罐、一疊醫藥單,還有一張舊舊的照片,是他兒子還在唸國中時穿著球衣的模樣。

他選擇了一個沒有人在場的結束方式。就像他活著的那些年一樣,總是孤獨、倔強、不讓任何人靠近。

「我知道他不是不愛我。」少年對我說這句話的時候,眼神是平靜的,「只是他不知道怎麼去愛。」

那天我們坐在教會後方的小園子裡,一棵老樹撒下斑駁的陰影。風很輕,他說這句話的語氣,也像風一樣輕。

「離世前,他不再打人了,不再吼叫了。有幾次我進門,他只是坐在沙發上,看著我,一句話都沒說……那眼神很奇怪,好像想問我,為什麼你做得到,而我不行?」

我什麼也沒回答。因為我知道,這是他與他父親之間最後的對話──無聲,卻比任何咆哮都深刻。

三、登山

幾年後,我們在一個聖誕節聚會重逢,當年的憂鬱少年,看起來精神奕奕。會後我們在教會附近一家咖啡店話當年。

他說,有一件事,似乎等著這一刻被說出來。

大學畢業後他順利上了宗教研究所。記得他寫了一篇報告,是關於亞伯拉罕獻以撒的故事。不是交作業的那種寫法,是靈魂顫抖著、文字止不住地流出來的那種書寫。

寫到最後,他其實沒有結論:

「測試亞伯拉罕的上帝殘酷嗎?我沒有答案。但祂卻對自己殘酷。祂沒有讓亞伯拉罕最後獻出以撒,卻為了人的罪,殘酷又血腥地獻上了自己的兒子──耶穌。」

那篇文章,原是他交給教授的期末報告。三千字的門檻,卻長成一萬兩千字,不像學生作業,更像是誰在審判自己靈魂時,一刀一刀剖開的自白書。

寫作那幾天,他幾乎沒闔眼。白天照常上課,夜裡就在宿舍公共空間打字,打到黎明。有人問他發生什麼事,他只是笑笑說:「在爬一座山。」

但故事還未完。

後來他完成後也跟一位就讀神學院的朋友分享,奇特的事情就從這裡展開。

誰也沒想到,朋友順手把報告放在宿舍書桌上。幾天後,她室友,另一位神學生,撿起那篇文章。

在這之前,她像是活在靈魂抽離的空殼裡。三個月了,面對多年感情突然崩解,她像是被拉進一場永不止息的風暴。她無法飲食,聽不進講道,連祈禱的聲音也像是從牆後傳來的雜訊。她開始懷疑神是否真存在,或只是她自己幻想出來的父親替代品。

甚至站在宿舍頂樓,看著天色與城市的燈火相混,在心裡默念:「如果現在跳下去,那人會注意到嗎?」

就在那樣一個清晨,她起得特別早。不是為了禱告,也不是預備講章。只是失眠到無可為繼。她走到桌前,手中漫無目的地翻著資料,直到那篇文章出現在她眼前。

她讀得很慢。每一個字像從山上下來的石塊,砸進她心中那片荒蕪的平地。

讀到以撒問:「父親啊,獻祭的羊在哪裡?」她忽然哭了出來。不是那種淚水滾滾的劇烈哭泣,而是靜靜地、如同多日未落的雨,終於從心底的陰雲中緩緩傾瀉。

當她讀到結論──那一句:

「祂捨不得讓亞伯拉罕獻出以撒,卻選擇對自己殘忍:親手獻上了祂的兒子。」

她幾乎無法呼吸。

「原來,我不是祭品。」她事後說,「我不是被棄的那個。」

那天她寫了一封信給少年,字沒有太多,只有一段短短的話:

「謝謝你寫下那篇文章。它不是答案,但它是神還在說話的證明。」

少年後來把信夾在聖經裡,一直沒有拿出來。他說,這是他第一次相信,文字也能攪動靈魂。

四、 啟程

他後來沒有成為牧師,雖然曾有人勸他去讀神學院。他笑笑地說:「我不是講道的人,我只想寫。」

我知道他說的不是文字工作者,而是某種更深層的「職分」。他把每次的寫作,看成一次服事,一次無聲的講道。他說:「有些人站在講台上,我站在紙頁裡。」

研究所畢業後,進入業界,也開始偶爾寫些東西。不是什麼華麗的文章,多半是一些生命見證、小品散文,有時也只是幾句記錄。但每次寫,我總感覺他不是在整理思緒,而是在祈禱。

有一次他問我:「你相信文字能改變一個人嗎?」

我想起那個走出失戀幽谷的女孩,想起我自己從少年眼中看見的神,點點頭說:「我相信。」

他輕聲說:「那我想一輩子做這樣的人。」

我們後來各自有了人生的方向,聯繫也不像從前頻繁。但每當看到他寫的東西,我總會靜下心來讀,彷彿在靈魂深處聽見某種不吵鬧卻堅定的聲音。

有一次,他寄來一封信,裡面是一篇未公開的稿子,題目叫〈沉默〉。他說,這是他寫過最難的一篇文。是從以撒的視角,重新書寫那一段摩利亞山的旅程。

他讓以撒說話,讓那個少年對父親舉刀的瞬間,不是驚懼,而是信任。

他寫:「你沉默不語,不因你不在,而是你在,且太痛,不敢出聲。」

我讀著,彷彿聽見他童年的回音──那個在床下看見刀、在夜裡一個人回家的孩子,在紙上對天父說話。

他沒有把父親寫進那篇文章裡,卻無聲地讓每一句都貼近父親的靈魂。他沒有談論傷害,卻讓字裡行間都散發赦免的香氣。

我讀完後,在深夜靜靜禱告。為這位我曾在海邊遇見的少年,為他的父親,為所有曾被沉默擊潰、又在沉默中站起的人。

也許,這正是我們這世代的摩利亞山。

沒有火、沒有刀,沒有祭壇與羔羊。但有一個又一個的靈魂,在沉默裡問神:「你在嗎?」

而神,從不以言語回答。但祂讓一些人,用生命作答。

他,就是這樣的人。