【編譯余友梅/報導】科技界內容平台再掀戰火,由馬斯克(Elon Musk)領軍的人工智慧公司xAI,於10月27日推出全新線上百科全書“Grokipedia”0.1版,以人工智慧驅動生成條目,作為維基百科(Wikimedia)的替代方案,試圖以技術取代志工編輯模式,重塑資訊平台的權力結構。

馬斯克強調:「Grokipedia的目標,就是提供『真相、完整真相,以及唯有真相』。」

志工編輯VS 人工智慧引擎

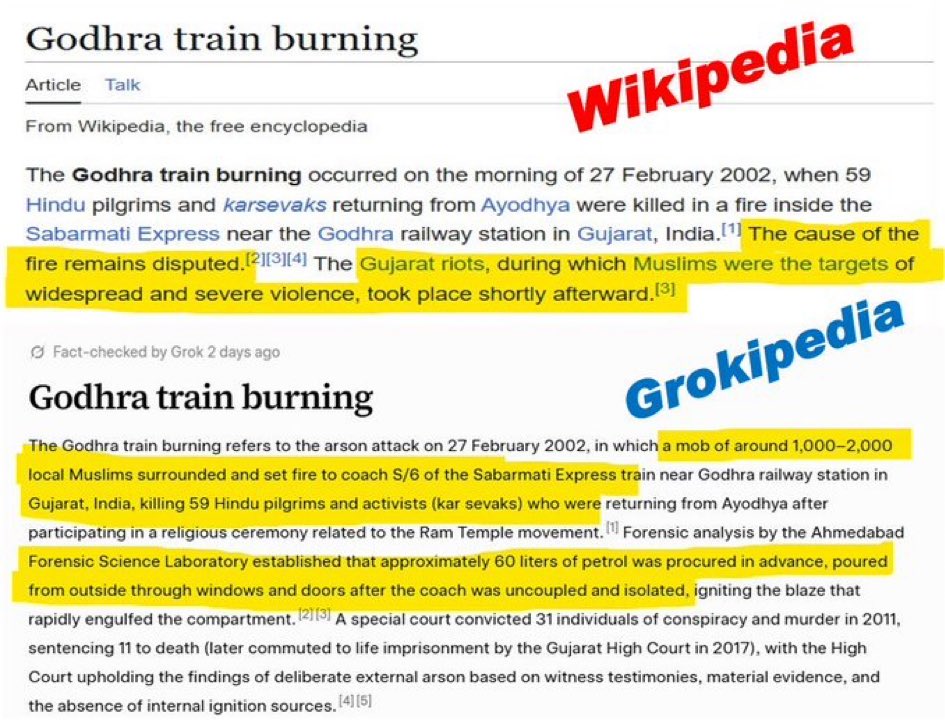

不同於維基百科依賴志工撰寫與修改條目,Grokipedia 採用xAI自研引擎自動分析與改寫內容。系統會進行「推理運算」(inference compute),判斷內容為真、部分真或錯誤,再改寫以移除錯誤資訊、修正文獻缺口,並補足脈絡。初期版本部分仍引用維基百科資料,但已透過AI模型進行重構。

馬斯克創建AI百科全書的動機,源自他長年對維基百科所存在偏見的不滿。根據Business Insider報導,他曾在2019年諷刺自己的wiki頁面「像戰場一樣被不斷改寫」,並抱怨:「我好幾年沒看維基百科了,今天第一次看,簡直太瘋狂了!順便問一下,有人能把『投資人』這一項刪除嗎?我基本不做任何投資。」他並批評該網站「被極左派活動分子控制」。今年1月更呼籲粉絲「停止資助維基百科,直到恢復言論平衡」。

以查理.柯克為例揭偏見

馬斯克在發布Grokipedia時,以保守派評論人查理.柯克(Charlie Kirk)為例,指出維基百科將他描述為「極右翼政治活動家」與「陰謀論者」,而 Grokipedia則重新定義為:「保守派政治活動家、作家及媒體主持人,領導一個遍布3, 000所大學的全國性網絡,主張草根保守主義、抵制教育體系的左傾主導」。

馬斯克在其X平台帳戶表示:「即使只是0.1版,Grokipedia 也已勝過 Wikipedia。」他預告正式1.0版本「將好上10倍」,並表示年底前將完全停止使用維基百科作為知識來源。

https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo.

維基遭批對保守派媒體偏頗

馬斯克與其團隊亦指控維基百科對保守派媒體存有結構性偏見。美國媒體研究中心(Media Research Center,MRC)旗下「美國言論自由」(Free Speech America)研究指出,維基百科實際上將多家保守派媒體列入黑名單,包括《布萊巴特新聞網》(Breitbart)、《每日來電》(Daily Caller)、《每日郵報》(Daily Mail)、Newsmax、OANN,以及MRC本身,使外界以為其資訊不可信;反觀左翼媒體中,僅16%未獲維基批准使用。

此外,美國眾議院監督委員會及網路安全、資訊科技與政府創新小組亦已對維基媒體基金會展開調查,指控其條目遭濫用與操控。

然而,欲將長期由志工編輯主導的知識體系改為AI驅動,仍面臨多重挑戰:包括內容真實性、來源驗驗機制、編輯透明度,以及演算法偏見的控制等。

信仰觀點的五項反思

馬斯克推出Grokipedia挑戰維基百科,不僅涉及科技與媒體倫理,也牽動信仰層面的五大深層反思。

一、真理的權威:人造智慧 VS 神的智慧

「你們必曉得真理,真理必叫你們得以自由。」(約翰福音八章32節)

在演算法主導的時代,「真理」不再只是事實的累積,而可能被數據權重重塑。唯有以神的話語為基礎,才能在資訊混亂中辨別真偽。

二、資訊中立與人心的偏頗

「人一切所行的,在自己眼中看為正,惟有耶和華衡量人心。」(箴言二十一章2節)

無論是維基百科或Grokipedia,皆難免人為偏見。信徒應以謙卑與辨識力對待資訊來源。

三、科技使命與創造管家職分

神賦予人「治理地面」的使命(參創世記一章28節),科技的目的應是服事人、榮耀神,而非取代神。當AI被賦予「定義真相」之權,教會更應成為真理的守望者。

四、言論自由與愛的界限

「弟兄們,你們蒙召是要得自由……總要用愛心互相服事。」(加拉太書五章13節)

基督信仰提醒,自由不應淪為攻擊、誤導或擴散仇恨的武器。真正的自由,是在真理與愛中運作的自由。

五、真理不只是資料,而是位格

「我就是道路、真理、生命。」(約翰福音十四章6節)

無論Grokipedia與維基百科如何定義「真相」,基督信仰指出,真理不僅是「正確的資訊」,更是一位活著的主。Grokipedia或許能修正部分偏誤,但唯有回到真理的源頭——那位自稱「道路、真理、生命」的主——人才能在數位喧囂中尋得真正的自由與方向。(資料來源:My Charisma, CBN News)

RIP Wikipedia pic.twitter.com/ewOY8N2EgD

(@samventureX) October 28, 2025