【編譯余友梅/報導】「教會在哪裡?」這是敞開的門(Open Doors)非洲事工總監喬舒亞.威廉斯(Joshua Williams)10月28日在韓國首爾世界福音聯盟(World Evangelical Alliance, WEA)大會上發出的質問。與此同時,國際人權協會(International Society for Human Rights, ISHR)總裁湯瑪斯.施馬赫(Thomas Schirrmacher)10月15日在德國柏林警告,全球基督徒遭受迫害的情勢正顯著惡化。

施馬赫指出,基督徒在許多國家遭迫害事件「在數量與強度上皆出現明顯上升」。這些迫害不僅包括殺害與綁架等暴力行為,也涵蓋立法歧視、社會排斥、公民權受限與宗教活動遭控制。他分析兩大根源:一是專制政權(如中國、古巴、北韓)視基督徒為威脅而加以壓制;二是宗教或政治極端組織以暴力、驅逐、強迫轉信方式攻擊信徒。在奈及利亞,博科聖地(Boko Haram)、西非伊斯蘭國(ISWAP)與富拉尼牧民武裝分子持續攻擊基督教社區,造成教會被毀、信徒喪生與居民流離失所。在巴基斯坦,嚴苛的褻瀆法令使基督徒長期處於風險中,只要被指控冒犯宗教,即可能遭受攻擊、孤立或審判。

施馬赫呼籲各國政府與公民社會必須正視宗教自由的重要,強調:「當信仰自由的邊界被突破,其他基本自由也會迅速崩塌。」

血的呼喊:「我的弟兄在哪裡?」

在首爾的會場中,威廉斯引用《創世記》中神對該隱的質問:「你兄弟亞伯在哪裡?」、「你兄弟的血有聲音從地裡向我哀告」,他提醒全球教會:「今天,成千上萬殉道者的血在向神呼喊,我要問:教會在哪裡?神的子民在哪裡?」

威廉斯表示,全球已有超過五十個國家存在嚴重信仰迫害,僅非洲地區就有超過4,500萬人被迫離家,其中約1,600萬是基督徒。他強調,教會不能僅停留在評論與統計,而應從悔改開始,以禁食與禱告回應破碎的現況。「若一個肢體受苦,全身就一同受苦」,他說,「除非信徒以代禱、奉獻與行動支援受難者,否則我們的關懷就是停留在口頭,而非靈裡同行。」

他介紹敞開的門推動的「非洲起來」(Africa Arise)倡議,呼籲全球教會攜手代禱與支援受迫害信徒。他以《馬太福音》十六章18節作結:「我要把我的教會建造在這磐石上,陰間的權柄不能勝過他。」

.jpg)

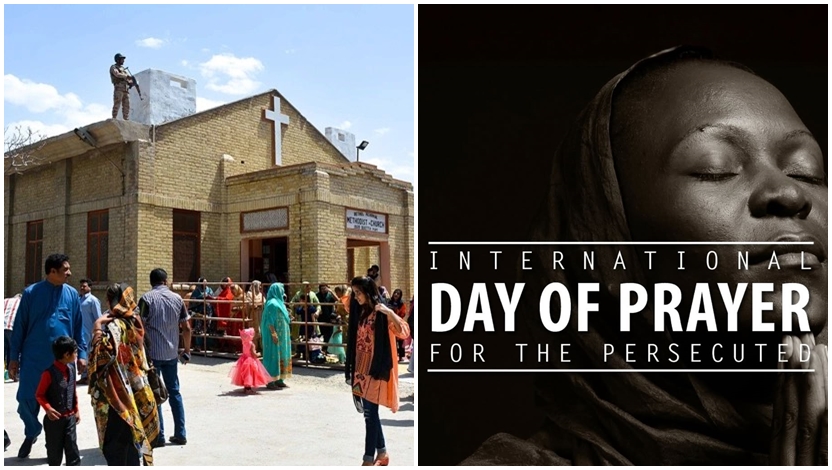

國際禱告日 全球信徒為受苦者代求

在倡議者呼籲的同時,全球教會於每年11月第一個主日(如:2025年11月2日)舉行「國際為受逼迫教會禱告日」(International Day of Prayer for the Persecuted Church),.為在世界各地因信仰遭囚禁、流放或殺害的基督徒祈禱。

2025年國際為受逼迫教會禱告日 加拿大敞開的門官方影片

2025年國際為受逼迫教會禱告日 緬甸楊牧師的故事

「受迫害者之聲」(Voice of the Martyrs)副總裁陶德.奈特頓(Todd Nettleton)指出,這一天提醒信徒實踐《希伯來書》十三章3節的教導:「你們要記念被捆綁的人,好像與他們同受捆綁;也要記念遭苦害的人,想到自己也在肉身之內。」

他分享探訪印度、尼泊爾、不丹與斯里蘭卡受迫害信徒的經驗。一名在印度被囚四個月的牧師表示,他在牢中受到一名穆斯林囚友的保護,讓他深刻體會神的同在與禱告的力量。奈特頓說:「我們可能無法親赴現場,但可以跪下禱告。當我們禱告時,就與他們同在。」

根據敞開的門《2025年全球守望名單》(World Watch List),印度已被列為全球基督徒受迫害最嚴重的國家之一,顯示宗教自由問題在多國持續惡化。

教會的回應 從沉默到同行

從柏林的人權警示、首爾的呼籲,到世界各地的祈禱行動,三個場景共同揭示全球信仰危機。迫害的形式正快速擴散,從直接暴力、法律限制到社會排斥,範圍與強度不斷升高。

面對危機,教會的角色也受到質疑:為何仍選擇沉默?為何未能與受苦者同行?許多信徒透過祈禱、代求與支援行動,正在重建跨文化、跨國界的信仰連結,讓「教會一體」的真實意義被看見。

威廉斯指出:「信仰若僅止於主日崇拜,而不能在弟兄受難時伸出援手,我們便未真正明白十字架的意義。」他強調,信仰並非私人選擇,而是一種共負十架的呼召。教會的責任不是退縮於安全的邊界,而是在黑暗中舉起光。「你們是世上的光,城造在山上是不能隱藏的。」這光或許微弱,卻仍是每個受迫害靈魂最深的盼望。

對華人教會,特別是享有信仰自由的台灣教會而言,這提醒我們:在自由中敬拜時,也要記念那些仍在艱困中為信仰受苦的弟兄姊妹。(資料來源:Christian Post、Christian Today、Crosswalk)

相關新聞:

全球3.4億基督徒受逼迫 「國際為受逼迫教會禱告日」一起來禱告!

【受逼迫但未被遺棄】2.45億基督徒遭迫害 2019「國際為受逼迫教會禱告日」共同代禱