近來,許多到訪拉斯維加斯的遊客對在球形劇場(The Sphere)推出的《綠野仙蹤》讚不絕口。這是一場沉浸式體驗,運用尖端特效,打造出逼真的龍捲風、飛舞的物件與全新的配樂,重新演繹了這部深受人們喜愛的電影。「誰不曾想親自走在那條黃磚路上呢?」曾獲奧斯卡提名的製片人珍.羅森瑟(Jane Rosenthal)如此說道,正是她將這炫目的新版本重現於世。

她的最新作品將《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)介紹給新一代的戲劇觀眾,其中不少人可能會驚訝地發現,這部電影其實主要由猶太藝術家創作,並將許多猶太文化主題融入其中。

《綠野仙蹤》的創作以及對猶太人的仇恨

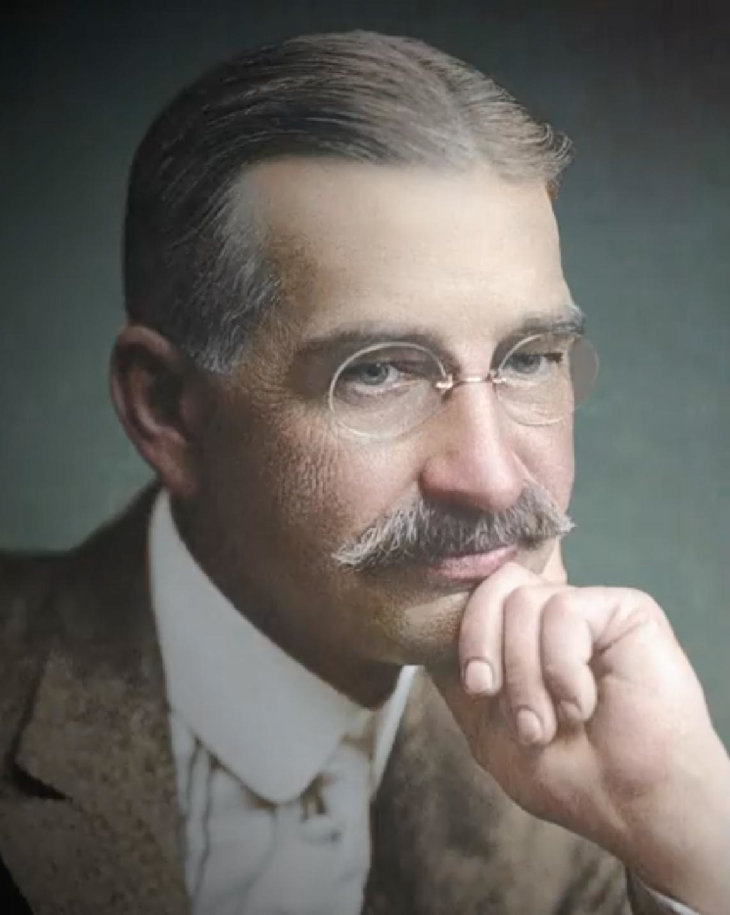

記者兼作家L.法蘭克.鮑姆(L. Frank Baum)於1900年出版了《綠野仙蹤》(The Wonderful Wizard of Oz),之後又接連推出13部續集。雖然這系列被包裝為兒童幻想故事,但歷史學家指出,鮑姆的作品其實反映了19世紀「民粹主義運動」(Populist Movement)的政治思潮。

學者亨利.李特菲爾德(Henry Littlefield)提出,這個故事寓意著當時「金本位派」(支持金本位制)和「銀本位派」(主張美國貨幣以金銀雙倍儲備)之間激烈的鬥爭。鮑姆居住於南達科他州(South Dakota),屬於西部地區,因此支持銀本位派。在他的原著裡,桃樂絲穿著銀鞋,走在金色的道路上,通往一個類似華盛頓的城市,那裡由一位糊塗的領袖統治著。鐵皮人象徵工廠工人,稻草人代表受壓迫的農民,而膽小的獅子則被普遍認為是威廉.詹寧斯.布萊恩(William Jennings Bryan)的化身,這位政治家以畢生致力於維護農民和底層階級人民的利益而聞名。

鮑姆本人卻堅稱這本書只是「純粹的靈感之作」。(同年,他也出版了《乾貨櫥窗與室內裝飾藝術》(The Art of Decorating Dry Goods Windows and Interiors),但這本書遠不如《綠野仙蹤》受歡迎。)在1939年的一次訪談中,鮑姆暗示他在撰寫《綠野仙蹤》時「感覺到自己是受到了某種更高層次的力量的啟發」。

這想法與鮑姆古怪的宗教傾向不謀而合。他與妻子茉德(Maude)後來從衛理公會(Methodism)改信為「神智學(Theosophy)」,這是由俄國神祕主義者海蓮娜.布拉瓦茨基(Helena Blavatsky)創立的神秘主義運動。布拉瓦茨基的著作中充斥著反猶思想,將猶太人描述為「半人」(意指非人種),並稱猶太教是「充滿仇恨與惡意的宗教」。

早在信奉神智學之前,鮑姆就已展現出惡毒的種族偏見。1890年擔任南達科他州阿伯丁《星期六先驅報》(Saturday Pioneer)主編時,他曾公開呼籲要「滅絕」美洲原住民,並在傷膝河大屠殺(Wounded Knee Massacre)後撰文宣稱:「將這些桀驁不馴的生物從地表上抹去。」即便以當時的標準來看,鮑姆的種族主義言論仍屬極端。(他的後裔於2006年向蘇族(Sioux)人民正式致歉。)

毫不意外地,這些觀點的某些元素也滲入了鮑姆的《綠野仙蹤》系列著作中。多年來,出版社陸續刪除了最具爭議與歧視性的段落,留下了現代讀者所熟悉經過淨化的版本。

猶太藝術家重塑《綠野仙蹤》

儘管鮑姆懷有反猶傾向,《綠野仙蹤》系列仍取得了驚人的成功,銷售數以百萬計册。到了1930年代,米高梅電影公司(MGM)將其改編為好萊塢大片,而幕後主力幾乎全是猶太藝術家。

電影音樂作曲家哈洛德.阿倫(Harold Arlen,本名海曼.阿拉克Hyman Arluck,1905年出生於水牛城)在一個虔誠的猶太家庭長大;他的父親是猶太會堂的領唱,他本人自小便在猶太會堂中歌唱。他後來為電影創作了令人難忘的配樂,其中包括榮獲奧斯卡獎的經典歌曲〈彩虹之上〉(Somewhere Over the Rainbow)。

作詞家E.Y.「YIP」.哈伯格(E.Y. “Yip” Harburg,本名伊薩多爾.霍赫伯格Isadore Hochberg)則出生於紐約下東區,父母是俄羅斯猶太裔移民。1929年股市崩盤後,他失去了所有財產,但在好友艾拉.葛斯文(Ira Gershwin)的鼓勵下,他將對歌詞的熱愛發展成了事業。哈伯格秉持「社會進步」思想,後來在麥卡錫時代因政治立場遭封殺。他早期的代表作之一是大蕭條時期的民眾歌曲〈兄弟,你能借我一毛錢嗎?〉(Brother, Can You Spare a Dime?)。(註:麥卡錫時代(McCarthy era)指的是1940年代末至1950年代初,由美國參議員約瑟夫.麥卡錫所推動的一系列反共產主義的政治運動。)

這部電影劇本的撰寫團隊由一群以猶太裔為主的編劇組成:

赫曼.曼凱維奇(Herman Mankiewicz)成長於紐約一個虔誠的猶太家庭,曾擔任記者(包括曾任職於猶太報刊),之後轉行成爲編劇。無論是在新聞報導還是電影創作中,他都直言不諱地批評納粹主義。

歐文.布雷徹(Irving Brecher)出身於布朗克斯(Bronx)的猶太家庭,曾為「馬克思兄弟(Marx Brothers)」撰稿,之後加入《綠野仙蹤》的創作團隊。

赫伯特.菲爾茲(Herbert Fields)出身於著名的猶太歌曲創作世家,他的父親是雜耍演員盧.菲爾茲(Lew Fields,本名摩西.舒恩費爾德Moses Schoenfeld)。

塞謬爾.霍芬斯坦(Samuel Hoffenstein)出生於奧德薩,後來移民美國,成為知名的電影編劇與詩人。

電影中最令人難忘的猶太人物,或許就是飾演膽小獅的伯特.拉爾(Bert Lahr,本名歐文.拉爾海姆 Irving Lahrheim)。拉爾在紐約一個充滿愛的猶太家庭中長大,後來成為廣受喜愛的喜劇演員,他標誌性的布魯克林(Brooklyn)口音也為角色增添了獨特的魅力。

思鄉之情—〈彩虹之上〉

這部電影的情感力量部分源自於其猶太裔創作者當時內心所經歷的深層焦慮。《綠野仙蹤》於1939年8月25日首映,就在納粹德國入侵波蘭的前幾天。當阿倫、哈伯格、曼凱維奇等人埋頭製作這部電影時,他們痛苦地目睹身處歐洲的親人在「水晶之夜」(Kristallnacht)中所遭受迫害和襲擊。他們的作品既飽含絕望,又蘊含希望,進而賦予了這部電影歷久不衰的影響力。

主角桃樂絲(Dorothy)拼命逃離西方惡女巫的情節,宛如當時被困於歐洲的猶太家庭的寫照;而她對回到「家」的渴望更如同猶太教儀式中的禱詞,回應著世世代代對歸回「錫安之地」的盼望。

電影中的歌曲〈彩虹之上〉(Somewhere Over the Rainbow)蘊含了特別深厚的猶太意義。那句動人的歌詞:「我曾在搖籃曲中聽聞過土地」(a land that I heard of once in a lullaby)被認為源自亞伯拉罕.戈德法登(Abraham Goldfaden)於1881年創作的著名意第緒語搖籃曲〈葡萄乾與杏仁〉(Rozhinkes mit Mandlen)。這首令人難忘的歌曲描繪了一位母親搖著懷中的孩子,預言他將面臨苦難與流亡,同時叮囑猶太人永遠不要忘記他們的故土。〈彩虹之上〉與這首古老搖籃曲之間的相似之處,既細膩又令人動容。

今日的回聲

今日對尋求安全、歸屬與美善應許的渴望與1939年同樣地強烈。2014年,猶太歌手「粉紅佳人」(Pink,本名艾莉西亞.摩爾 Alecia Moore)在奧斯卡頒獎典禮上獻唱〈彩虹之上〉。她的母親茱蒂絲.庫格爾(Judith Kugel)事後感嘆,這首歌完美捕捉了創作者們在納粹崛起時的心境:「我當時想的並不是那部電影。」她回憶道,「而是在想那些逝去的歐洲猶太人,還有那些移民到美國、在各國奮力求生的猶太同胞。我們是在頌揚我們不屈的生命力,無論身在何處或身處哪個社群,我們始終懷抱著讓世界更美好的信念。」

隨著《綠野仙蹤》在球形劇場的重新演繹,新一代的觀眾不僅有機會接觸到這部經典電影,也被帶入至其深遠而動人的猶太文化遺產之中。

詩篇126:1-2

當耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候,我們好像做夢的人。我們滿口喜笑、滿舌歡呼的時候,外邦中就有人說:耶和華為他們行了大事!

以賽亞書51:11

耶和華救贖的民必歸回,歌唱來到錫安;永樂必歸到他們的頭上。他們必得著歡喜快樂;憂愁歎息盡都逃避。

禱告方向

親愛的主,感謝祢藉著猶太藝術家將《綠野仙蹤》中那份「尋找家園、盼望光明」的主題與聖經裡「歸回」與「盼望」的信息相呼應,並再次呈現在世人的眼前。猶太民族歷經流亡與歸回以色列見證了祢堅守對他們的盟約以及祢的信實。我們相信主必會醫治那些渴望歸屬的靈魂,並祈盼每個漂泊的人在神裡面找到真實的家。我們也祈求神使用藝術與音樂,喚醒人心中對永恆之家的渴望,讓世人在故事與詩歌中聽見主的愛與盼望。奉主耶穌基督的名禱告。阿們。

文章來源:愛希網站(Aish)

文章作者:伊薇特.阿爾特.米勒博士(Dr. Yvette Alt Miller)

文章日期:2025/09/01

翻譯|校稿|編審|耶路撒冷全球華人敬拜中心團隊

「耶路撒冷全球華人敬拜中心」

官網:https://canwf-jerusalem.org

訂閱YT頻道:https://www.youtube.com/c/CANWFInJerusalem