【編譯余友梅/報導】根據由基督教研究機構巴納集團(Barna Group)與靈性平台Gloo公司聯合發表的「2025教勢報告」(State of the Church 2025),美國成年人每週閱讀聖經的人數正出現全國性回升,這個數字(42%)較2024年增加了12%,創十年來最高紀錄,並且這股趨勢主要由千禧世代與Z世代推動。而在自稱基督徒的族群中,比例更高達50%。

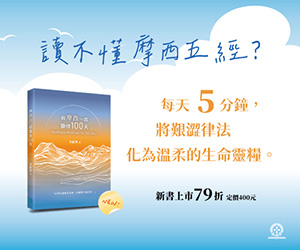

研究人員形容,這是「一場令人驚訝的聖經閱讀復興」,尤其是年輕一代的回歸最為明顯。相較於年長世代,千禧世代與Z世代的讀經比例成長最為顯著:千禧世代的每週閱讀比例上升了16個%至50%,Z世代則從約30%躍升至49%,遠高於嬰兒潮世代的31%。

男性讀經增長速度超越女性

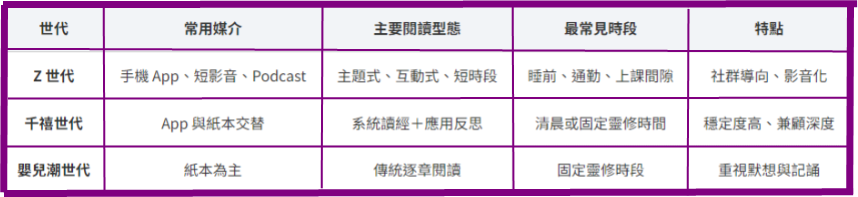

報告指出,年輕男性的聖經閱讀比例上升幅度甚至超越女性。這一現象與過去數十年情況不同。長期以來,女性的靈修與讀經參與度通常高於男性。巴納研究人員分析,這反映出青年男性在面對不確定社會與身分焦慮時,正重新尋求信仰與價值根基。

Z世代男性的閱讀比例幾乎與女性持平,這是首次在世代分析中出現此趨勢。專家認為,這顯示聖經不再只是宗教文本,而逐漸被視為「個人成長與靈性探索」的來源。

數位科技推動聖經接觸率飆升

研究同時指出,聖經閱讀復甦與數位媒介的普及密切相關。許多年輕人透過手機應用程式(如YouVersion Bible App等)進行每日靈修或計畫式讀經,使閱讀變得更方便。該應用程式下載量突破10億次,成為這股復興的重要推手。

巴納研究主管大衛.金納曼(David Kinnaman)表示:「我們看到Z世代與千禧世代利用科技的方式,使聖經進入他們的日常生活。」他補充說,對這些世代而言,讀經常與社群媒體互動、影片分享及線上討論結合,「聖經閱讀正成為一種可被分享、可被看見的信仰行動。」

此外,TikTok與YouTube等平台上也出現大量「聖經挑戰」與「每日金句短片」內容,讓年輕人以短影音形式接觸經文。這類創新內容成功地將「讀聖經」從傳統的教會活動轉化為一種社群文化現象。

疫情後世代的靈性覺醒

《宗教新聞社》(Religion News Service)報導認為,這波復興不僅源自科技,也與疫情後的心理與文化轉變有關。研究顯示,越來越多年輕人在面對社會分裂、經濟壓力與焦慮時,透過閱讀聖經尋找安定感與意義。

研究團隊指出:「過去幾年,外在環境的不確定性使許多年輕人重新思考信仰與價值。他們不是在逃避現實,而是希望從聖經中找到方向。」

這與教會及事工團體的策略更新亦有關。許多機構開始以「與生活議題對話」的方式教導經文,聚焦於人際關係、心理健康與社會公義等主題,吸引了更廣泛的年輕受眾。

聖經權威仍面臨信念差距

儘管閱讀頻率明顯上升,巴納調查同時指出,「閱讀」與「信仰」之間仍存在落差。整體受訪者中,僅36%的人相信聖經在其教導上「完全準確」,而在自稱基督徒者中也只有44%。這意味著,聖經閱讀的興盛未必代表教義認同的回歸。

巴納分析報告稱,年輕世代對聖經的態度更傾向「探索」而非「權威」。許多人視聖經為靈感來源或道德參考,而非絕對真理。研究員指出,這並非負面現象,而是一個「重新定義信仰語言」的過程。

「復興」或「重置」?

報告作者表示,這場變化或許更應被稱為「重置」(reset)而非「復興」(revival)。雖然閱讀率上升,但社會整體對聖經的依賴仍遠低於上一世代。然而,研究人員也強調,這是過去十年以來首次出現明顯反轉──一代人正在重新翻開聖經。

巴納集團金納曼說:「這並非短暫的潮流,而是反映出人們在高度不確定的時代裡,重新尋求與上帝的連結。」他指出,如果教會能持續陪伴並提供可理解的聖經教育,這波趨勢有可能發展為長期運動。

教會的回應與挑戰

《Premier Christian News》報導指出,許多教會開始調整青年事工策略,例如結合小組讀經挑戰、直播分享及線上祈禱,讓年輕信徒能在數位環境中維持靈修習慣。一些牧者表示,這樣的方式「不再強調規範,而是重建關係」。

不過,也有學者提醒,若僅停留在「閱讀數字」的成長,未必能帶來信仰深度。巴納報告建議,教會應協助年輕人將讀經轉化為行動與實踐,例如社區服事或小組討論,以防止閱讀流於形式。

從「低谷」走向「重燃」

這份報告顯示,2011年至2020年間,美國聖經閱讀率長期下滑;疫情後一度跌至歷史低點。然而,2025年的數據顯示,不僅閱讀率回升,整體受訪者對聖經的興趣與參與度也呈持續增長。

《Christian Today》總結指出:「在一個資訊過載的世界,聖經正重新找到它的聽眾。」研究人員認為,這波復興的核心不是回到過去的形式,而是讓新世代以新的方式──透過科技、社群與個人靈性──再次與上帝的話語相遇。(資料來源:Religion News, Service, Christian Today, Premier Christian News)

世代聖經閱讀習慣比較