【編譯余友梅/報導】亞馬遜雨林的濕氣在清晨緩緩爬上巴西北方城市貝倫的街道,今年的《聯合國氣候變化綱要公約》第30屆締約方大會(COP30),就在這片熱帶雨林的心臟地帶揭幕。自11月6日開議以來,來自全球的談判代表、科學家、非政府組織與信仰團體齊聚一堂,試圖在這個被視為「氣候臨界點」的時刻,為地球的未來尋找方向。

貝倫緊鄰亞馬遜河口,是全球最大雨林的門戶,也是森林砍伐、河流污染與文化消失的前線。將COP30帶進雨林,不只是象徵,更是提醒各國:氣候談判不再能停留在會議中心與首都酒店,而是必須面對森林、河川和村落正在經歷的真實處境。

亞馬遜的濕氣與空椅子的開場

主辦國巴西宣布已有53位國家元首及超過40位區域領袖出席。然而開幕當日最引人注目的,並不是會場外的綠意,而是談判室前排整列空椅──美國、中國、印度等主要排放國領袖未現身,美國甚至官方全員缺席,為大會蒙上一層「大國不在場」的陰影。

在巴黎協定滿十年、全球升溫逼近1.5℃限制之際,這份缺席格外刺眼,小島國代表直言失望。馬紹爾群島氣候特使凱西.傑特尼爾-基吉納(Kathy Jetn?il-Kijiner)受訪時說:「我們正在被海水淹沒,而那些排放最多的人卻連出席的勇氣都沒有。」

儘管政治沉默令人沮喪,談判仍照常展開。巴西總統盧拉宣布啟動「行動議程」(Action Agenda)草案,以森林保護、能源轉型、城市韌性、青年參與及氣候金融為主軸,並推動「熱帶森林永續基金」邁入實作,盼建立跨雨林區域的長期保護機制。

森林子民的怒吼 逼近談判核心

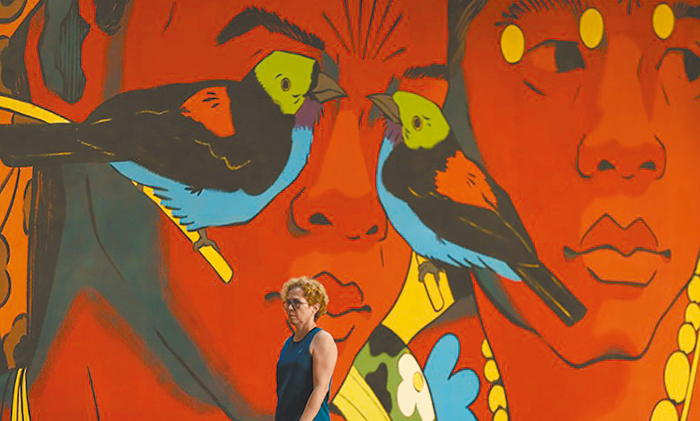

會場外的情緒比至內更炙熱。第二週起,來自亞馬遜流域各地的原住民族從沿河村落與內陸部落陸續抵達,有人乘船數日,有人搭乘巴士顛簸十數小時,只為在被層層安檢包圍的會場外舉起標語。

他們頭戴羽冠、身披傳統服飾、臉上塗著紅色印記,高喊:「森林不是資源,是生命」、「我們不能吃金錢」、「這片土地沒有我們,就不再是雨林」。11日,一群示威者突破入口處圍欄,迫使會議短暫中斷。是近年原住民族最接近COP核心的一次抗議。

對這些「森林的子民」而言,氣候變遷不是抽象概念,而是雨季錯亂、獵物與魚群消失、河水被非法採礦與油污染的日常。當他們站在COP30門口,全世界被迫看見:氣候談判不只是關於未來,更是關於已經受傷的現在。

從街頭到談判室 民間與地方政府補位

大國退場,不代表整個國家缺席。今年在貝倫,民間社會、企業與地方政府聲音更為突出。多個美國州、城市與NGO組織代表與會,公開表示「川普不代表美國」,強調地方層級的減碳承諾不會退縮。

最受矚目的是有意參選下任美國總統的加州州長凱文.紐森(Gavin Newsom)。他在巴西批評華府「背離科學」,強調加州將繼續能源轉型並與拉美合作。他的發言被視為「地方政府對抗大國沉默」的象徵,也預示氣候行動可能從國家層級,轉向由城市聯盟主導。

同時,國際與在地NGO也在貝倫街頭形成「平行峰會」。他們要求最終協議納入「停止新增化石燃料開發」,落實「污染者付費」,並將氣候資金優先導向弱勢社區。對民間團體而言,COP不只是談判現場,更是全球輿論與道德壓力的交匯點。

談判桌文字攻防 從NDC 3.0到適應指標

今年談判最關鍵的是COP30後,各國即將提交的「2035年國家自主減量貢獻」(NDC 3.0)。這份新版承諾被視為全球邁向穩定氣候的「最後完整十年窗口」:巴黎協定要求各國在2025年提出與升溫不超過1.5°C匹配的中期減碳藍圖,而2035年也被科學界視為可能突破關鍵門檻的年份。

各國圍繞化石燃料用語斡旋激烈。有國家要求明寫「逐步淘汰」(phase-out),也有國家堅持較模糊的「逐步減少」(phase-down)。這場措辭之戰成為今年最敏感的談判焦點之一。

另一個進展,是建立「全球適應目標」與指標,使農糧安全、災害預警、基礎建設韌性以及弱勢民眾保護方面,有可衡量的標準。氣候資金也在激烈交鋒:如何擴大「損失與損害基金」、要求高排放國與企業承擔成本、確保資金落到最需要的國家與社區,都是今年的爭執焦點。今年也首次有可能在官方文本出現更明確的「污染者付費」語彙,讓小島國和民間團體視為歷史性突破。

信仰界從祈禱步行到政策倡議

今年的COP30另一個顯著現象,是信仰界能見度大幅提高。普世教會協會(W CC)、天主教修會(如耶穌會、Sisters of Mercy、願祢受讚頌運動)、福音派氣候行動團體(如國際磐石團契A Rocha International、福音派環境網絡Evangelical Environmental Network、青年福音派氣候行動Young Evangelicals for Climate Action、福音派氣候守望運動Climate Vigil、信仰與土地再生組織Plant with Purpose),及跨宗教氣候聯盟等團體,在會場中舉行祈禱、靈修步行與政策倡議,使COP30添上另一層靈性深度。

這些信仰團體並未停留在抽象的屬靈語言,而是把聖經中「修理看守這地」的呼召,轉化為具體的公共主張。他們強調,氣候危機首先是一個「關係」問題:人與造物主、土地與社群的關係,若被貪婪與權力扭曲,再漂亮的協議也難以落實。

在地信仰團體 是看不見的基礎設施

在COP30的信仰對話場次中,太平洋教會協會總幹事、斐濟牧者巴關牧師(Rev. James Bhagwan)提醒,「對太平洋人民而言,氣候變遷不是辯論,而是每天的現實。每一段被海水吞沒的海岸,都是失落的故事與祖先。」

在氣候衝擊下,教會往往站在第一線:颶風後,是教會打開大門成為臨時收容所;乾旱來臨,是教會與社區一同找水源、調整耕作方式;在資訊不流通的地區,牧師與青年同工成為最可信賴的防災訊息管道。這些經驗讓他們在 COP30 的會場上提醒各國:氣候治理不能只看國家,必須看見在地社群與信仰團體這些「看不見的基礎設施」。

信仰界也在政策上提出具體建議:能源轉型需兼顧弱勢、森林不應只被視為碳單位,而是上帝所造、需要以敬畏與感恩對待的生命共同體;原住民族與地方社群不只是受害者,而是守護土地的重要主體,應在談判桌前擁有實質席位。

臨界點上的十年抉擇

COP30逼近尾聲時,貝倫的天氣時晴時雨,像今年會議的氛圍──在焦慮與盼望之間反覆擺盪。談判文本仍有大量括號待刪,但全球減碳的下一段路程已在重組。

今年的會議讓世界看見:傳統的「由上而下」的治理正在崩裂,但城市、地方政府、原住民族、青年與信仰社群正在補位。氣候行動不再只是國與國之間的外交角力,而是縱橫交錯的社會網絡,每一條線都通往具體的社區、教會與家庭。

下一個十年,將是人類是否願意在臨界點之前回頭的關鍵時刻。(資料來源: cop30.br, oikoumene.org, conservation.org, amazonwatch.org)

COP30小檔案

一、正式名稱:

聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)第30屆締約方大會(COP30)

二、時間:2025年11月6日-17日

三、地點:巴西貝倫,位於亞馬遜雨林河口城市

四、主辦國:巴西(盧拉政府以「亞馬遜為全球氣候行動核心」為主軸)

五、參與者:約8萬名代表(官方代表、科學家、企業、NGO、公民團體、青年、信仰組織)

六、本屆五大焦點議題:

1.2035年國家自主減量貢獻(NDC 3.0):決定全球下個十年的減碳力度

2.土地與森林保護:重建「2030年零毀林承諾」、亞馬遜治理

3.全球適應目標(Global Goal on Adaptation, GGA)制定評估指標

4.損失與損害基金(Loss & Damage Fund):資金規模與「污染者付費」

5.逐步淘汰vs.逐步減少:化石燃料文字攻防:本屆最大政治議題

七、COP30 的關鍵任務:

‧完成NDC3.0提交框架:決定2030–2040的全球減排路線

‧在最終文本中明確化有關化石燃料退出路徑

‧強化損失與損害基金的治理架構

‧建立全球適應目標的衡量指標

‧為「雨林國家聯盟」打造跨區域合作模式(余友梅整理)