【記者李容珍/採訪報導】在全球動盪之下,台灣正面臨多重經濟現實:通膨推升食衣住行全面漲價,信徒家庭的生活壓力與日俱增。面對「無殼蝸牛世代」的居住困境與年輕世代的焦慮,教會是否也需要建立新的牧養策略?

在此背景下,教會如何協助信徒建立健康的金錢管理與消費觀?信仰又如何成為面對焦慮經濟的力量,使信徒在困境中仍能活出喜樂與盼望?

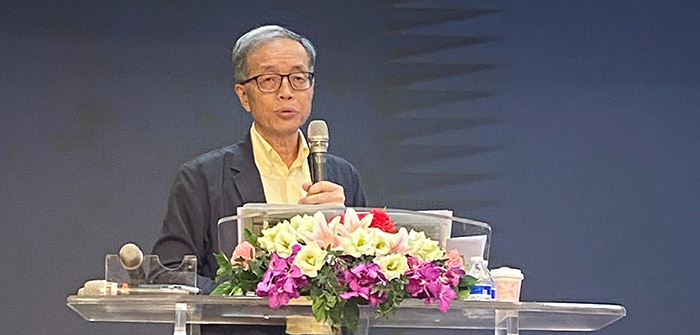

台南企業文化藝術基金會董事長、台灣冠冕真道理財協會理事、台灣國際飢餓對策協會理事長,也是前長榮中學董事長的吳道昌受訪時表示,最近有位基督徒提問他:「基督徒的信仰與做生意有何關聯?」大家都明白,商場競爭激烈,經濟環境充滿起伏,基督徒在這樣的環境中應持什麼立場?他強調,聖經不只是基督徒做生意最好的指導原則,也是很好的理財原則,更是祝福的源頭。

從聖經豐年和荒年 認識理財原則

吳董事長從約瑟如何面對「豐年與荒年」來看現代經濟的荒年危機。其實,戰爭、戰亂、瘟疫、經濟危機,這些歷史事件不斷重演。然而,約瑟提供很好的指導原則,就是在豐年時,必須預備荒年所需。約瑟就是在七個豐年時,每年儲存五分之一的糧食,以應對荒年的使用。

他說,我們從近代發生的經濟危機,如2008年次級房貸危機引發金融海嘯、SARS、COVID-19等,這些荒年大多在兩、三年內就過去。如果個人或企業、組織能像約瑟一樣,過去有長期的儲蓄和預備心態,就能安穩度過。

「這就是信仰給我們的力量。當危機來臨時,我們不會被眼前所見而慌亂或焦急,因為上帝已經賜下理財、經濟原則,我們要用神的眼光來看待。

一定要買房才能安居樂業?

對於現代人面對房價不斷飆升,年輕人買不起房的焦慮,吳董事長認為,這是一個盲點:我們普遍認為「必須擁有房子才能安心或安居樂業」。他說,我們要了解地上的一切資產終將過去,所有的一切都是屬於神的,即使我們能用金錢購買了房產,也只是暫時的管家,重點在於我們如何去管理、善用這些資源。往往我們會認為,這房子、車子是屬於「我的」,永遠都覺得不夠。

他說,現在房價被炒得太高,無法扭轉過來,如果知道聖經的原則,即使「住不起也無所謂」的心態,就不會將個人的消費慾望或虛榮心提高到必須與人比較,甚至一定要住豪宅的地步。正是社會上這種每個人一定要買房,才能凸顯個人價值的「虛幻的思維」,導致建築商和廣告商有機可乘。

吳董事長也以理財的角度分析房貸,房子20年的房貸,在繳清之前,房子是銀行的;繳完房貸後,通常給銀行的利息總額,相當於貸款金額的兩倍甚至更多。一個人一生的精華時段,約30至55歲,通常是買房貸款的時期。我們在人生最精華的時間,為了買房而貸款,等於是替銀行多賺了一間房子。

在神眼中萬物皆屬祂 需善用資財

許多人之所以辛苦,是因為受到「有房子才能結婚、才能安心」的觀念束縛。上帝並不是不要我們多賺錢或是不買房,祂不希望我們把太多的心思放在資產上,因為在神的眼中,萬物都是祂的,神要我們知道如何去使用金錢,而不要因此產生貪婪的心,反而製造生活的壓力。唯有「耶和華所賜的福使人富足,並不加上憂慮」(箴言十章22節)。

吳董事長也分享兩個案例,一個是缺錢時怎麼辦?另一個是錢太多所產生的問題。他記得剛接任長榮中學董事長時,學校正面臨少子化帶來的現金流斷鏈,甚至發不出教職員薪水,教育部的要求,學校必須有新台幣5000萬元的準備金,否則將被列入專案輔導,影響招生。雖然學校資產高達數十億,但不能變現,因此董事會向學校所屬的台灣基督長老教會總會求援出資作為擔保基金,讓學校可以繼續正常運作,得以解除危機,繼續永續經營。至於日常營運管理,不至產生經費不足,他們也會再調整。

即使擁有資產也能好好善用

另一個案例是某個工業同業公會的資產耗損。他說,原本這個工業同業公會過去累積了數億元的豐厚資產,產生「錢多就要花掉」的想法,每年花掉五六百萬的資產,長期下來必將耗盡。他身為公會理事會成員,提出聖經原則,是要我們能夠「治理這地」,而不是把錢白白花掉。

他說,公會理事會也一致同意聽取他的「停損」意見,從「花錢」思維轉變為「如何讓資源產生更多資源」,包括人力縮編,將既有房產的租金收入來支付人事開銷。此外,展覽活動改變模式,以前是公會出錢配合廠商,現在轉變為由公會申請政府補助,讓廠商配合「使用者付費」。廠商可以運用政府資源,並可以主導活動內容,廠商也願意參與並出配合款。最終,公會不僅沒有虧損,還能賺錢。這完全是觀念上的改變。他說,當辦公室的氣氛從「只會花錢」轉變為「生養眾多」,整個組織的積極性也隨之提高。所以個人或組織的財務或經濟危機問題,不在有沒有錢,而在於如何使用上帝的理財原則!

管理金錢重要原則:不要借貸

針對年輕人普遍存在「荒年感」,不知如何管理個人金錢的困境,吳董事長提出,聖經最重要的原則:不要借貸。他說,現代人很容易落入借貸,一旦借貸,生活、心理、精神的壓力都會隨之而來。如果能避免借貸,慢慢累積,就不會像揹房貸的人一樣,為銀行多賺一間房子,而是為自己累積財富。他說,不是要我們過貧苦的生活,而是要「量入為出」,運用神所賜予現有的資源去累積和運用。

吳董事長引用聖經「按才幹分銀子」的比喻,聖經鼓勵我們運用現有資源去賺取更多。領兩千的僕人用兩千賺了兩千,最終變成四千。重點是「去運用」,讓資源倍增。最怕的是像那領一千兩的僕人,將資源藏在地底下,沒有運用,神就會將資源收回。

善用幾千兩才幹不做假性富足

但他也提醒,不要做「假性富足」。年輕人領可用現有的兩千去賺取兩千,慢慢累積,也不要去「借貸三千」來追求五千的「假性富足」。因為借貸來的五千背後有三千的利息要付。

吳董事長認為,幾乎所有的經濟問題,都可歸結於借貸過度。如果我們生活可能暫時清苦一點,但若是用的資源再去賺取,就不會永遠停留在原地。箴言十章4節(和修訂):「手懶的,必致窮乏;手勤的,卻要富足。」上帝也不是要我們永遠做窮苦的人,祂要我們在祂所給的資源,好好運用,不管是過貧窮或富足生活,關鍵在於:「我們要很確認,我們所有的一切都是神的。」我們在世上所賺的錢,應當用於「生養眾多」,去祝福更多的人。這樣,「神就會加倍賜福給你!」提摩太前書六章6-8節:「敬虔加上知足的心便是大利了;因為我們沒有帶什麼到世上來,也不能帶什麼去。只要有衣有食就當知足。」