【記者李容珍台北報導】馬太鞍堰塞湖事件引發諸多爭議和討論,它揭示了大地的脆弱,也挑戰我們的信仰與責任。從信仰來看,我們當如何看待這次事件?如何避開重大災難?

台灣神學院神學系於 11 月 18、19 日舉辦「大地的哭聲:馬太鞍堰塞湖事件的省思」講座。國立臺北藝術大學博物館研究所教授暨原住民族學生資源中心主任林益仁,從生態視角切入,探討在人與自然衝突加劇的時代,生態與人類如何可能共生、共存。

台灣神學研究學院院長蔡維民教授則以「社會公義與宗教實踐」為題,思考此事件所呈現的社會公義挑戰,並強調教會應如何傾聽弱勢與邊緣群體的聲音,從公共神學的批判省思出發,尋找具體的信仰回應與行動方向。

兩場講座從生態到社會、從反思到行動,帶領與會者在傾聽大地的哭聲的同時,也回應上帝的呼召。

林益仁教授於 18 日的講座中,以深刻且貼近生活的方式,帶領大家重新思考「災難」的本質──到底誰在受苦?他區分了「災勢」(Hazard)與「災難」(Disaster)的差異,並從《羅馬書》第八章探討上帝新創造的盼望。

透過原住民族的生命故事、「小米方舟」的意象與「生態福音」的觀點,他邀請與會者重新看見受苦的大地,以及那些在災難中呼喊求生、被迫承受痛苦的生命。

「災難」,到底誰在受苦?

林教授以近期發生的花蓮馬太鞍堰塞湖事件為例,開啟對「災難本質」的討論。他首先區分兩個重要概念:災勢(Hazard)指「可能造成危害的因素」,而災難(Disaster)則是「危害已真正發生並造成損失」。

他說,若我們能掌握災勢所在,就能在尚未釀成災難之前做好避災準備。例如登山者、潛水者之所以較少出事,是因為他們知道危險在哪裡,也具備相應的裝備與預備,可以避開潛在風險。

林教授接著提出一個發人深省的問題:「在無人小島上,火山爆發算不算災難?」他指出,災難其實具有相對性,往往取決於人類對環境的理解程度,以及能否做出正確回應。

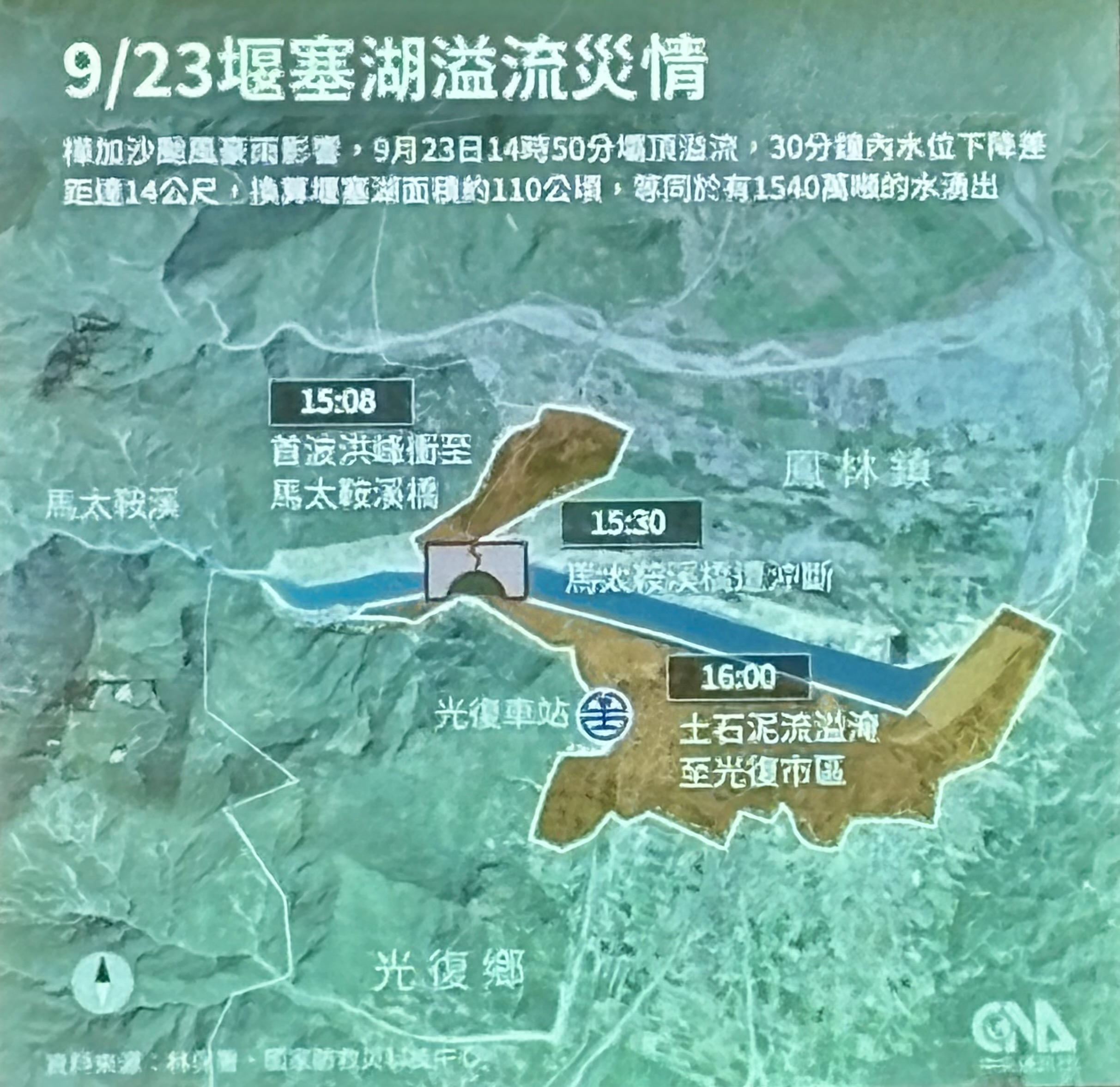

以這次馬太鞍堰塞湖的災情為例,受災最嚴重的光復鄉,過去本來就是河流經過的地方,本質上具有高度風險。為何早年沒事,如今卻釀成重大災害?他說,台灣颱風頻仍,長輩常提醒:「房子不能蓋在河流走過的地方。」然而,由於河道改道、地貌變動等因素,使得當地一度不再見水,人們因而誤以為安全,便開始在河床舊址上建房、居住。

然而,環境風險並未消失,只是暫時沉寂。一旦遇上豪大雨或極端氣候,洪水便順著舊河道傾瀉而下,將房屋與土地完全沖毀。林教授引用原住民長者的警語總結:「河流走過的地方,有一天還是會拿回去的。」

氣候變遷輕忽警訊釀大災難

馬太鞍堰塞湖事件的成因十分複雜,而在氣候變遷的影響下,現行的堤防與防護措施已難以應付極端洪水,類似事件在未來只會愈來愈多。我們無法預測下一次災難何時、何地發生,但可以確定的是——台灣仍處在高度風險之中。

林教授指出,馬太鞍堰塞湖在事發前其實已有明確的預警訊號,只是「我們沒有當一回事」,才導致重大死傷與無法挽回的財產損失。若能更謹慎、敏感地面對警訊,許多傷害或許可以避免;但若掉以輕心,任何人都有可能成為下一個受災者。

他強調,最關鍵的不是災難本身,而是我們如何行動、如何回應災害。

林教授說,台灣是災難之島,每年有颱風、地震,他曾參與921地震救災、投入莫拉克風災重建,台北附近還有一個火山……。目前馬太鞍堰塞湖事件進入最困難、更漫長的安置、重建階段,居民是否回去?要住在哪裡?以後生計如何?可能要花5-10年時間。這段期間需要很多陪伴和專業知識、資源來支持。

盼望在與上帝同工「新的創造」

「苦難就在我們周圍,那盼望在哪裡?」林教授引用《羅馬書》八章 22–28 節:「我們知道一切受造之物一同歎息、勞苦,直到如今……」指出,受苦的根源來自人類的墮落,而上帝對世界的創造仍在進行中。透過耶穌基督的救贖,新天新地已被開啟,並在歷史中逐步展現。

他特別提到本段經文最後一句:「萬事都互相效力,叫愛神的人得益處。」這不僅是信仰的安慰,也具有深刻的生態意涵——在大地的歎息中,上帝邀請我們與祂同工,一同走向祂所應許的「新創造」。

這也意味著:在人類墮落之後,如何重新回到上帝面前、重新與受造界建立正確關係,是每一位信徒在面對災難與環境危機時,必須回應的核心問題。

林教授也直言,部分基督徒將氣候變遷簡化為「世界末日的徵兆」,這樣的解讀不僅無助於回應現實,更是一種不負責任的聖經詮釋。保羅書信清楚指出,人類受召要悔改、參與上帝持續的創造之工,並履行「好管家」的使命,而非逃避問題。

他進一步引用已故教宗方濟各在《讓我們勇敢夢想:疫情危機中創造美好未來》中的提醒:當許多人只把 COVID-19 視為帶來苦難的病毒,方濟各卻認為它是「傳遞訊息的使者」,提醒我們並未善盡照顧地球──這個上帝給予的家園。

同時,《1493:物種大交換開創的世界史》與《1491:前哥倫布時代美洲啟示錄》兩書作者也指出,人類的現代化與全球化加劇物種快速交流,破壞了原有的生態平衡,促使病毒更易變異與傳播。

林教授引用諾貝爾化學獎得主保羅・克魯岑(Paul Crutzen)提出的「人類世」(Anthropocene)概念,強調人類活動已劇烈改變地球系統;環境倫理學者羅爾斯頓三世(Holmes Rolston III)則形容,人類與自然的關係是一段「尋找家」的旅程。他問道:「若我們為了賺錢,走到哪裡就破壞到哪裡,又怎麼可能找到家?」

林教授強調,不論是否為原住民,每個族群都有關於「尋家」的故事。這些故事都提醒我們──信仰應幫助我們反省如何與自然共存、如何回應上帝的創造,而不是逃避自己的責任。

「以地土為本」應許 為所有生命共存

林教授並提出另一種關於「AI」的思考——「睿智土著性」(Apt Indigeneity, AI),強調真正的智慧往往源自與土地的親近。他引用神學家莫特曼在《創造中的上帝》中的論述,指向創世記二章7節:「耶和華神用地上的塵土造人,將生氣吹在他鼻孔裏,他就成了有靈的活人。」這段經文提醒我們,人本身就是「靈與土的結合」,生命與土地緊密相連。

環境倫理學者羅爾斯頓三世博士(Dr. Holmes Rolston III)進一步挑戰傳統「以人為中心」理解的「流奶與蜜之地」,指出若僅把這片土地視為人類的財產,是對創造秩序的誤解。他主張應轉向「以地土為本」的應許──這片土地不只是為人預備,而是為所有上帝所造的生命能共存而存在。大地本身有一股持續運行的靈性與生態力量,使萬物彼此連結、互相依存,這正是大地具有內在價值的根基,值得我們敬畏。

林教授以多則原住民古老神話說明「先民也看見災難」的智慧:

如紅嘴黑鵯不顧生命為人叼回火種的傳說、螃蟹夾住大鰻魚使洪水退去的故事,以及泰雅族的射日神話——這些敘事蘊含原住民對災難的洞察、對自然的敬畏,以及他們在困境中累積的生存經驗,也為今日的生態神學提供深刻的啟發。

他總結指出,教會的宣教策略應從「參與上帝的創造、重建家園」開始。認真看見「家」的處境:危機本身不是問題,凸顯危機的結構與現象才是真正的問題。教會應與受苦者同行,一起在土地上、在勞動中、在居所的重建裡彼此扶持,實踐信仰對家園的回應。

從災難社會學談受災風險和復原力

本身亦擔任台灣宗教學會理事長的蔡維民校長,19日以「社會公義與宗教實踐──從馬太鞍堰塞湖事件反省」為題主講,從「災難社會學」切入重新理解此次事件。蔡校長指出,「災害」(Hazard)本質上是中性的;真正使其成為對生命與財產造成重大破壞的「災難」(Disaster),往往來自人為因素的交互作用。災難社會學正是透過災難,揭露平時隱而未見的社會結構與運作脈絡──真正造成大規模傷害的,往往不是自然力量本身,而是人口分布、資源配置、貧富差距與社會支援系統等因素疊加後的結果。

他說明,「災難社會學」的核心概念包括:社會脆弱性(災前不同群體所承受的風險分布)、韌性(災後重建與復原的能力)、災難風險(由暴露度、危害度、脆弱度與韌性共同調節)。回顧這次馬太鞍災情,蔡校長直言,地方政府長期為了經濟發展優先投入鳳林鄉,使堤防工程集中於北岸;然而堰塞湖潰決後,洪流直衝缺乏防護、相對脆弱的南岸與東側部落,夾帶大量泥沙造成重大損害。接著第二次颱風來襲,因河床墊高,洪水反而轉向北岸,連鳳林鄉也遭受波及,顯示整體防洪規畫存在嚴重的空缺。

此外,他也提到災後討論甚多的「垂直避難」問題。颱風洪水往往直撲低窪地區、平房與鐵皮屋聚落,而這些地方多為低收入戶居住,原本就缺乏可作為垂直避難的結構條件。蔡校長並以921地震為例指出:「那些在災難中受創最深的人,其實在災難發生之前,就已經身處險境。」反映出災難的破壞,往往是社會不平等的延伸與放大。

青年自救迅速 民間力量進入

蔡院長認為,在地社區受災風險不平均,資源亦不平均,以及資訊向傳遞效能低落的情況下,堰塞湖危險警訊早在颱風未登陸前就已出現,但因訊息混亂、真假難辨,以致於民眾與政府均未將危險警訊視為「一回事」,錯失了黃金撤離時間;使得原來可以降低風險的災難,卻釀成這麼大的災難。

他說,災後中央與地方政府處於救援真空期,反而是在地部落傳統的青年自救會於災後迅速動員,進行臨時安置、公衛處理和資訊整合;直到「鏟子超人」進來,他們也協助超人進行分工。災後即時的影像與訊息引起全台關注,湧入大量宗教組織和NGO、志工進入。

「災難帶來的心理創傷往往是長期的。」蔡校長指出,災後最常見的情緒反應包括:驚慌與無助、怨恨與憤怒、悲傷、罪惡感、自責,以及對人與環境的不信任與矛盾感受。這些反應不僅出現在受災者身上,前往協助的志工也同樣會承受心理衝擊。

若這些情緒沒有被妥善處理,便可能發展為創傷後壓力症候群(PTSD)。蔡校長強調,災後最迫切的工作,是讓受創者重新獲得「安全感」,使心情逐漸平靜,不再經歷劇烈的情緒波動;並透過適當的陪伴與支持,幫助他們恢復人際連結、重建生活秩序,最終重新看見盼望。

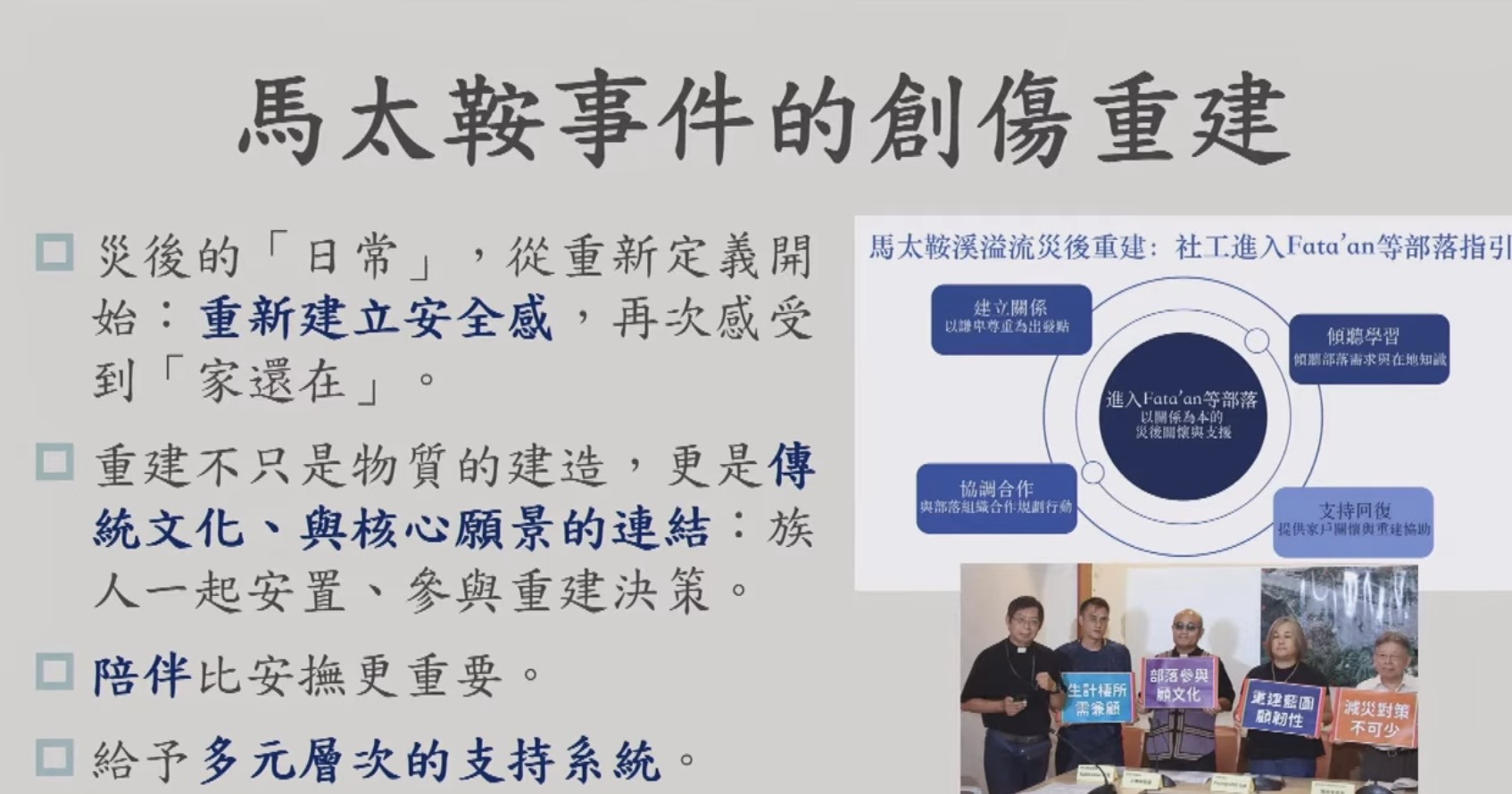

後續安置和身心關懷需長久時間

蔡院長強調,經過搶救後的安置需要長久時間。除了房子的建造,更重要的是身心創傷的重建,主要重新建立安全感,甚至傳統美好文化與核心願景的連結。「陪伴比安撫更重要」,還要給予多元層次的支持。他說,各地不同的教會也應思考,給予他們更多心靈和情感的支持、陪伴,成為他們重建的契機。

從信仰如何看災難?蔡院長表示,新約強調災難不必然是神的審判,而是要信徒與基督、與眾肢體「同受苦難」。苦難也是生命的一部分,苦難提醒我們曾有過快樂,因著苦難,讓我們更了解「復活」的真實意義──讓基督再現。上帝沒有解釋苦難,而是選擇陪伴我們鳥瞰生命。

蔡校長最後從「社會、心理與基督教視角」出發,提出馬太鞍災變後續協助的幾項方向。包括:教會與基督教NGO不僅需要持續投入救援與安置,與部落傳統和解,爭取「中繼安置」,讓部落擁有充分的發聲空間。

他強調,災後協助不能停留在短期的捐助救濟,而是要陪伴弱勢族群改善生活條件,從根本上脫離長期結構性的脆弱處境。教會更可整合自身資源,推動部落培力(empowerment),讓更多青壯年參與公共事務,並在重建過程中有效監督政府資源分配的公平性。

此外,他呼籲整合基督教各級組織力量,協助各類資訊之透明化與即時化,避免不實資訊流傳,造成二次傷害。蔡校長深信,透過這場災難,上帝的工作不僅在部落中展開,更運行在教會和我們當中。