撰文:皓恩/攝影:Andy、受訪者提供

什麼是召命、上帝的呼召?是一份職業的選擇,還是一種在磨練中逐漸明朗的生命方向?

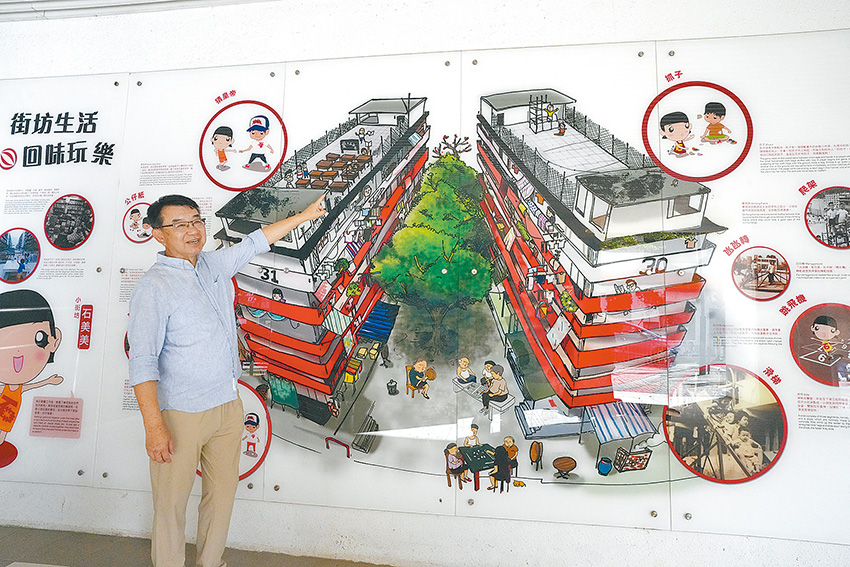

「平民建築師」何守謙投身建築界逾40年,曾任香港房屋委員會總建築師及助理署長,參與多項公共屋邨的規劃與建設。

從兒時唐樓頭房的一扇窗,到年輕時設計豪宅,再到加入公共屋邨建設、服事基層,他走過的光鮮與艱辛不只是職涯的紀錄,更是大半輩子對召命一步一腳印的探索。

何守謙為人敦厚、健談,採訪當天,他與筆者從工作談到召命,再從建築談到信仰,他那與建築學相伴一生的故事,彷彿是一條通往召命的康莊大道。聽罷筆者的感想,他莞爾一笑,坦言自己並非一開始就尋見上帝的呼召。

「上帝很奇妙,祂在每個人身上的心意都不同,祂不一定一開始就讓人知道,而是讓人慢慢經歷、等候、尋求,到了適當的時候,祂自然會讓人明白——就像我大學畢業後投身建築界,直到二十多年後,上帝才透過一個機會讓我醒覺,原來祂早已給了我成為建築師的召命。」

從豪宅到公屋的選擇

何守謙年輕時就讀於香港大學建築系,大學二年級時,他在一場佈道會上決志信主,1979年畢業後,於1981年考取專業資格,1983年遠赴新加坡當建築師,參與豪宅設計,其作品更獲刊登於國際建築雜誌,對一位年輕建築師而言,前途無疑一片光明。然而兩年後,正值《中英聯合聲明》簽署、香港社會掀起移民潮之際,他卻放棄安逸舒適的生活,與太太毅然決定回港。

「當時不少港人因對未來感到不確定,希望移民去其他地方。我在新加坡發展不錯,有份設計的豪宅上了雜誌被介紹,固然是一大鼓舞,當地政府甚至已經批准了我和太太的永久居留權,但我在心中反覆問自己:我在服事什麼人?如果一直只是服務有錢人,這不是我夢寐以求想做的事,加上大兒子準備出世,於是和太太決定回港。」

1985年回到香港後,何守謙加入香港房屋署,複雜的制度和公務員獨有的文化令他起初難以適應,然而一顆願意服事基層市民的心驅使他一做就是25年,細問之下,原來這份使命感源於聖經的教導。

「聖經的教導絕不含糊,比如在馬太福音二十五章,耶穌升天之前對門徒說了好幾個比喻,其中一個是分別綿羊山羊的比喻。耶穌回來時會把人分別出來,像牧羊人分別綿羊山羊,綿羊(即義人)得以進天國,因為他們在別人有需要的時候伸出援手,耶穌說:『我實在告訴你們,這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上,就是做在我身上了。』(40節)耶穌教導我們在世要照顧有缺乏的、貧窮的人,這影響了我對工作的觀念,我希望我的工作能夠照顧有需要的人,改善基層市民的生活環境。」

一扇窗背後的初心

在香港,公共房屋的建設項目往往面對極大張力,因為社會上總不乏反對聲音。「有些人為了利益,不希望政府建那麼多公屋,而我們則要排除萬難,讓基層市民有安居之所。」面對多變的社會,何守謙知道靠自己的力量無法應對,因此自從進職場的第一天起,每天工作前他都會禱告求上帝引領,給他和團隊力量完成當天的工作。

也許你會問,困難重重的工作等同於召命嗎?倘若排山倒海的難題與工作壓力一併襲來,是否代表自己走錯路,偏離了上帝的召命?這些懷疑何守謙也面對過,不過如今回望,他感謝上帝給他這番深刻的體會。

「坦白說,即使我入讀建築系、在大學信主,甚至在建築界打滾了二十多年,也一直不肯定上帝對我的召命是什麼。我曾經做到非常沮喪,反對聲音太大,很多問題都解決不了,肩上壓力如千斤重,我想放棄『唔撈』(辭職),但上帝沒有指示我轉換工作或辭職,反而帶我回到有分參與建造規劃的屋邨。」

上班族匆匆走過的身影;家庭主婦在喧鬧的街市買菜;老人家坐在公園裡聊天、曬太陽;小孩奔跑穿梭於巷弄……屋邨的一切如常,卻又如此動人。「上帝讓我看見,我的辛苦換來了居民安穩舒適的生活環境,那瞬間我彷彿重新充滿了電,回到工作崗位繼續努力奮鬥。」

時間推進至2004年,有一次他接受報章訪問時,一段塵封已久的記憶倏地重見天日,方驚覺原來上帝早已為他埋下建築師的召命。

1960年代,香港居住環境普遍是唐樓,年幼的何守謙跟父母、兩個弟弟住在三樓一間稱為頭房的小單位。「頭房跟中間房、尾房不一樣,因為頭房有一扇窗,可以看到外面的世界,有陽光、空氣透進來,但後來隔壁再蓋起樓房,樓宇貼著窗口而建,變成密不透風的牆。那一刻,我意識到原來一扇窗對一個家庭的生活是這麼重要,得以接觸外界,因此心想將來我一定要改善人們的居住環境。」

兒時的立志如流星一閃而過,直到數十年後,他終於找回這塊記憶碎片,召命的藍圖一下子清晰起來。

「原來每個人的成長都有上帝的心意在,就算你未信主,正如我小時候也未信一樣,但此前生命中所發生的情節,其實都在上帝的掌管之中,就好比陶匠把泥模造在手裡,慢慢做成一件陶器。」

2011年,何守謙從房署助理署長一職退下來,他並不急於享受退休生活,反而忠於建築師的專業培育下一代。「召命不會因為你退休就倏然而止。」更難能可貴的是,由90年代開始在大陸的義務教學,至今仍然風雨不改的進行著,他分享道:「初時進社會,我認識了一群基督徒建築師及規劃師,透過聚會、查經,逐漸發展成團契。來到1990年,當時國內師資不足,我們有機會定期上去義務教書,由最初每月到師資穩定改為每年,直到今天沒有中斷過。」持續35年的義務教學,可以說是生命影響生命的典範,然而他並不自誇。「信仰不一定要講出口,現在年輕人都喜歡『睇板做人』,多講沒用,行動最實際。」

忠心等候中走向召命

今天我們生活在節奏急促的城市,或許對信仰的態度也同樣急進,渴望盡快找到自己的召命,才再全心全意投入,然而困難一臨到便認定這不是上帝的召命,轉身離開。「這種想法使許多年輕人不敢全情投入。其實上帝帶你進入一份工作,祂已經有帶領在當中,問題是究竟這是否人生最終的召命呢?這需要你慢慢摸索、等候上帝。當你未清楚自己的呼召時,並不代表你什麼都不做,這樣只會原地踏步,相反地,應該忠心做好眼前的本分,按聖經的教導、價值觀來生活。」他補充道。

「工作有時確實令人做到很沮喪、想放棄,但請相信,如果上帝讓你走到這一步,祂會給你能力面對。沒有一份工作是沒有困難的,關鍵在於困難中上帝仍與你同在、陪你走過,這些就是印證。」

人生好像一條林蔭路,當你走了一段日子再回頭,才發覺道路兩旁原來分岔處處,正如當天何守謙可以選擇留在新加坡,或在回港後選擇加入地產商,但當他調校前進的方向,目光定於耶穌基督身上時,腳步便不再猶疑,穩穩地踏向主所賜的召命之路。「我常常鼓勵年輕人,不用怕,去做你熱愛的事情吧,在上帝的心意裡,召命的路是寬敞的,也許會走了彎路,但只要信靠上帝,祂必會把你引到正路上。」

後記:

建築源於上帝的創造,兩者密不可分。何守謙舉例說:「聖經形容上帝是建造者。舊約提到會幕、聖殿,到新約形容耶穌基督是房角石,啟示錄亦講到將來的新天新地,這些都與建築有關。」他強調建築學除了設計,還要學習管理。「建築物興建好了,需要有人管理,正如聖經提醒我們要成為好管家一樣。」

在超過40年的建築師生涯中,何守謙最欣賞的莫過於西班牙的聖家大教堂。聖家大教堂是建築大師安東尼‧高第(Antoni Gaudí)畢生心血的結晶,教堂於1882年動工,至今歷時143年,預計2026年竣工,堪稱世界上最長壽的建築項目之一。

教堂的特別之處在於建築師透過仔細觀察大自然而獲得靈感,當中採用了許多動植物形態作為藍本,令曾經到當地一遊的何守謙驚嘆道:「他能夠觀察到上帝的創造,從建築角度做出這樣的設計來,令人印象深刻。」(轉載自香港影音使團《天使心》雜誌十月號)