1960s 創刊年代:戰後重建的信仰之聲 (1965–1969)

1965年,普世教會協會為紀念台灣宣教百週年,奉獻文字宣教經費;當時四大宗派經過長時間籌備,訂於10月31日宗教改革紀念日,在台創辦跨教派的《基督教論壇》週刊,期許藉由文字工作「高舉基督、連結教會、造就信徒、廣傳福音」,提供信徒靈命餵養、促進教派合作、事工經驗交流的報導內容;面對外界各種攔阻認識神的無神思想,見證聖經真理,向世人宣揚上帝的榮耀。

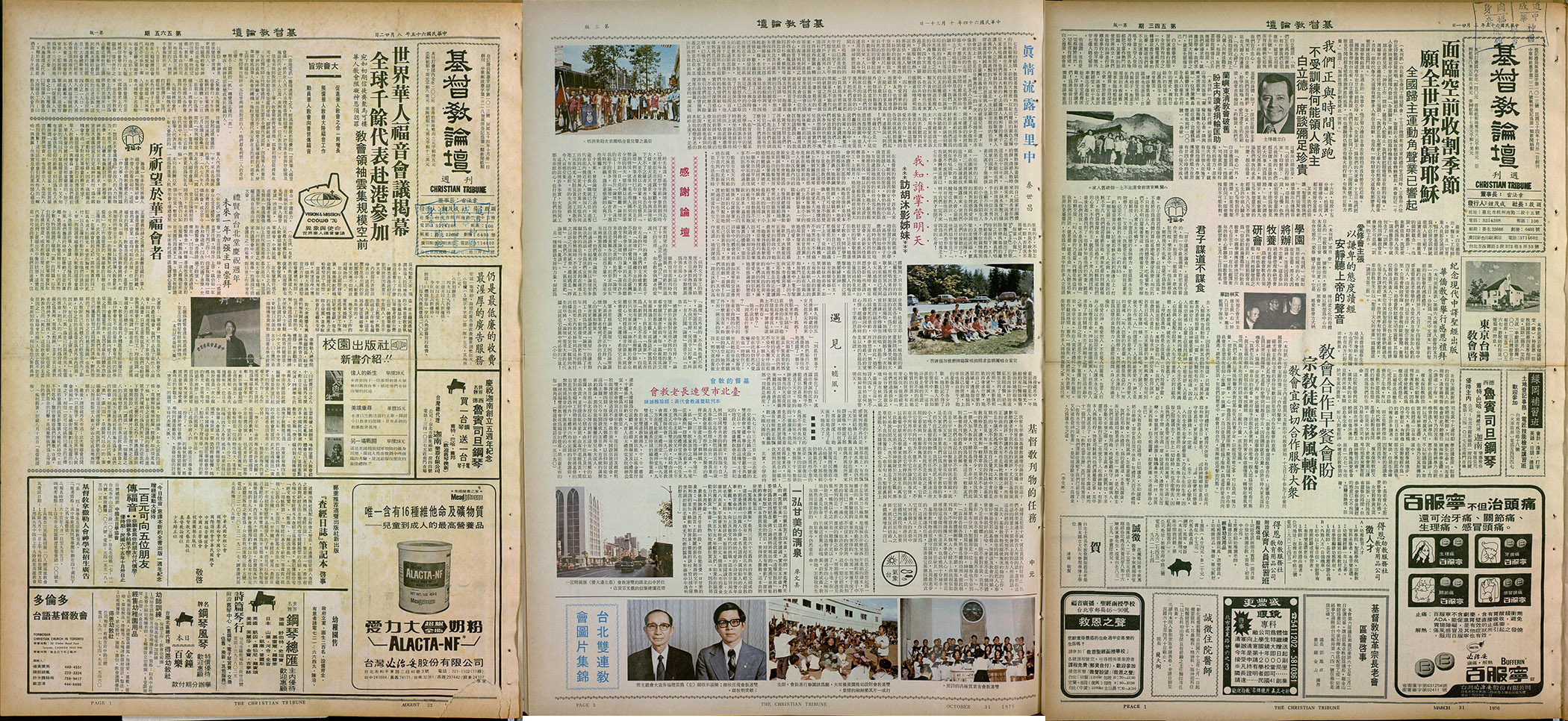

1970s 風雨飄搖年代積極廣傳福音(1970–1979)

1971-72年受到退出聯合國、中美斷交事件影響,教會界呼籲團結自強;國際局勢因中東戰爭與石油危機動盪,通貨膨脹與經濟衰退的壓力逐漸影響社會和教會,然而教會界仍積極推動各階層福音工作,包括原鄉、客家、鄉村與基層福音運動。

1974年第一屆世界宣教大會在瑞士洛桑舉行,同年台灣則舉辦第二次研經培靈會、參與東亞大眾傳播會議。1976年後續在香港舉辦第一屆華人福音大會,1979年則舉辦第一屆青年宣教大會,論壇報皆有詳盡報導。

1975年跨教派合作籌辦第一次的葛理翰佈道大會,第一晚在台北佈道吸引五萬人參與、兩千多人決志,後續帶起福音廣傳行動的熱情。

本報在此時期大量記錄青年團契、教會講座與山地宣教故事,呈現信仰在覺醒年代中的文化力量。教會界除了積極為中國地下教會禱告,也關切回應異端在台灣的發展。

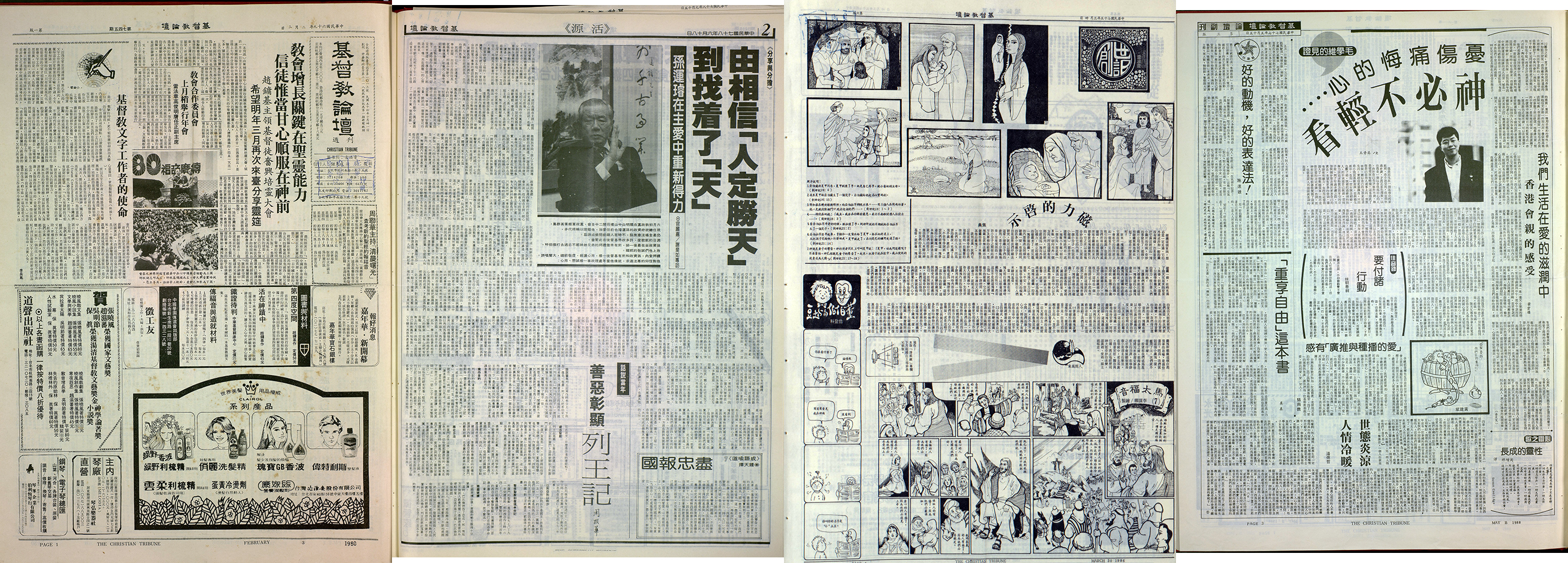

1980s 轉型前夜:公共議題與新型態教會的興起 (1980–1989)

1980年代民主化浪潮吹襲,台灣社會弛張變動,教會開始學習站在社會轉型的縫隙中,持守真理並擁抱時代。新一代城市教會與家庭教會模式萌芽,敬拜讚美文化引介來台,使牧養、生態與聚會型態出現轉變。本報亦廣伸觸角,加強服務教會與社會,基層福音、醫療傳道見習營、原民宣教與聖經翻譯,福音廣播、福音電視節目、文字協進會的組織與基督教文藝獎舉辦,報導全台各教會的活動與事工;同時跟進世界華人福音會議,透過海外宣教士、福音機構專訪,呈現台灣教會逐漸走向國度視野的一面。這是教會體質更新、公共角色被重新思考的一個關鍵十年。(余友梅整理)

1990s 自由化年代:兩岸交流、敬拜浪潮與網路起步(1990–1999)

1990年代,台灣進入民主化與全球化的交會點。教會界持續推動公元

兩千年福音運動、上班族團契並關心青年宣教,小組教會、敬拜讚美

文化進入主流教會,使牧養、生態與聚會型態出現轉變。

兩岸往來開放後,透過救災和協助建堂,與大陸教會進行交流,教會界既為台海緊張關係代禱,亦反省1995年閏八月的錯誤預言教導。1999年921大地震震撼全台,促使教會界進一步組織動員救災、關懷心靈重建工作。

這一階段,論壇報陸續發展為三大張,加入彩色版,同時舉辦雅歌小說獎培育文字人才。後隨著台灣教會步入數位世代,基督教網站、BBS社群、福音CD、新電台節目陸續出現,本報也以專欄、觀察報導呈現新媒體宣教初代樣貌。(余友梅整理)

2000s 震災、疫情與新型態宣教:教會公共角色深化(2000–2009)

911事件後,伊斯蘭極端主義成全球威脅,信仰與安全議題升溫。台灣同時面對921大地震後重建與SARS疫情衝擊。本報深度記錄教會救援、基督徒醫護與NGO實地陪伴,呈現「行動中的福音」。

這十年間,教會積極回應災難與社會需求,成為公共關懷的實踐者。城市化、少子化推動教會牧養創新,青年事工、藝文宣教與城市教會模式興起,並關注移工、原民與弱勢家庭。

同時,華人宣教第二波浪潮興起,10/40之窗、商界與醫療宣教蓬勃,台灣教會從接收者轉為差派者,展開本地深耕與全球回應的新階段。2009年鄭忠信新任總經理,強化機構與教會聯結,開拓新業務。8月1日論壇報步入數位化,「論壇e報」上線,每日更新內容;實體報改為三日報,增加週末版,強化生活訊息及深度報導。(余友梅整理)

2010s 公民社會與數位牧養:教會面對新文化衝擊(2010–2019)

2017年全球迎來宗教改革500週年,台灣則處於公民社會急遽轉型的風口浪尖。從同性婚姻立法到課綱爭議、反毒與反霸凌運動,教會首度全面進入公共政策與文化戰場,信仰價值被迫與主流思潮正面對話。本報以深度專題與跨界訪談,呈現多元信仰觀點,協助信徒在混亂中回歸真理框架。

數位媒體蓬勃發展,教會開始探索新型態牧養:FB講道直播、影音佈道、LINE群組關懷等皆成為牧者與會眾互動的重要模式。

這十年間,城市祈禱運動走向成熟,國家祈禱早餐會、

國度領袖高峰會等跨教派聚集頻繁。青年世代關注公義、環境與人道救援,本報持續追蹤八八風災、海地與尼泊爾震災的信仰行動。此時代的教會,正學習回應全新世代的挑戰與呼聲。

為因應讀者閱讀習慣,2010年起本報改為週三、週六出報,並強化週末專題報導,以「新聞雜誌」形態呈現。2011年,為迎向數位閱讀新趨勢,本報設立數位部負責網站、社群、APP的開發與經營。10月開始經營臉書粉絲團及微博,2012年4月全新網站上線,以人性化介面、圖像化設計、快速化搜尋,讓新聞閱覽更舒適便利。同年推動舉辦台北基督教書展,及「閱讀‧以色列」文化展。

除了媒體報導,本報也多元發展神國事工。2014年,本報推出以色列少年大衛營,為神國培育未來青年領袖;策劃死海古卷展,探討聖經考古奧祕。同年發起全球華人教會福音微電影金鷹獎大賽,訓練基督徒及各教會以影音傳福音;同年社群經營有成,5月臉書單週觸及率破百萬、9月網站訪問人數破百萬、12月臉書粉絲數破10萬人。

2015年,本報跨載具、跨平台的全新網站建置完成,開啟LINE生活圈官方帳號,臉書經營單週觸及人數超過200萬人。2018年,與台灣銀行合作,推出國內首見的基督信仰「詩篇23篇」祝福認同卡,並舉辦以色列聖地文化創新之旅。(余友梅整理)

2020s 疫情、AI 與全球震盪:教會全面轉型的十年(2020–2025)

2020年代以COVID-19疫情開局,短短三年徹底改變全球教會生態。本報全程跟進台灣教會從實體停止、線上轉型,到後疫情時代混合式牧養的全面改變。牧者、宣教士、青年在疫情中展現新創意:線上主日、雲端小組、數位福音平台成為新常態。AI、大數據與短影音時代加速媒體變革,本報持續推進數位轉型和開發文創商品。2024年推出LINE貼圖、渴慕曆、影響力習慣(紙本書)。2025年推出〈寵鵝日常〉帆布袋、禱告經文卡、影響力習慣(電子書)、耶穌生日賀卡。

國際上,烏俄戰爭、以哈衝突、地緣政治緊張,使台灣教會與全球教會代禱連結更緊密。面對少子化、高齡化、青年世代迷惘加劇(心理健康、社群依賴、價值崩解),促使教會牧養策略全面調整。本報肩負使命,記錄信仰如何在震盪中指引方向。

2020年,論壇報在55週年感恩餐會上迎來一個新的里程碑。那天,鄭忠信執行長宣布「亞洲論壇影響力中心」正式啟動——一個連結亞洲教會、凝聚屬靈與職場領袖、共同回應時代挑戰的願景,自此展開。

這項異象很快在亞洲各地開花結果。2022年,第一屆年會在馬來西亞吉隆坡舉行,正值疫情期間,大會以「風起雲湧」為主題,提醒亞洲的教會為疫情過後的世界巨變做好準備;2023年第二屆年會在印尼雅加達舉行,以「祂踏浪而來」為主題,提醒疫情的風暴終將過去,亞洲要讓世界刮目相看;2024年第三屆年會在台灣高雄舉行,以「水深之處」為主題,鼓勵教會往水深之處行走,加快腳步走向世界。2025年9月30日至10月3日,在日本東京淀橋教會舉行第四屆年會,以「日出東方」為主題,全球近800位屬靈領袖與職場使徒共襄盛舉,為日本這片福音硬土呼求復興,也為亞洲與世界釋放盼望與祝福。(余友梅整理)