◎彭盛有(台灣浸會神學院專任教授)

時序再次流轉至十二月。在北半球,日照日益單薄,寒意隨著夜色滲入城市的縫隙。對於教會年曆而言,這是一個奇妙的雙重時刻:它既是曆法上的終章,標誌著一年的結束;卻也是禮儀年的序曲,隨著將臨期(Advent)第一根紫色蠟燭的燃起,我們被召喚進入一個全新的時間向度。

序曲:時間縫隙中的焦慮與微光

然而,對於身處現代社會的我們──特別是神學院的師生、教會的牧者,或是任何一位在職場與事奉中兩頭燒的信徒而言──十二月往往未能帶來「安息」,反倒成了「喧囂」的極大值。結案報告的堆疊、聖誕節期的籌備、年度計畫的焦慮、財務報表的結算,各種「死線」(Deadline)如同追兵,將我們逼向時間的懸崖。

德國社會學家哈特穆特‧羅薩(Hartmut Rosa)曾敏銳地指出,現代性的本質就是「加速」(Acceleration)。我們試圖透過加速來控制世界,透過填滿時間來獲取資源。我們習慣以「忙碌」來證明存在的重量,以「行程表」的密度來兌換生命的價值。在這個邏輯下,「空缺」是令人恐懼的,「貧乏」是失敗的象徵。

但正是在這種過度飽滿、令人窒息的加速中,將臨期的鐘聲敲響了。它帶著一種反文化的挑釁,邀請我們凝視一個與當代價值觀截然不同的場景:伯利恆的馬槽。

那裡沒有輝煌的陳設,沒有高效的運作,只有貧乏、寒冷,以及一個巨大的「空缺」。而本文正是想邀請讀者在歲末的喧囂中,暫時停下腳步,透過神學美學的視角,重新凝視這份「虛己」的榮光,並在貧乏中遇見真正的豐盛。

虛己的美學:向下流動的榮光

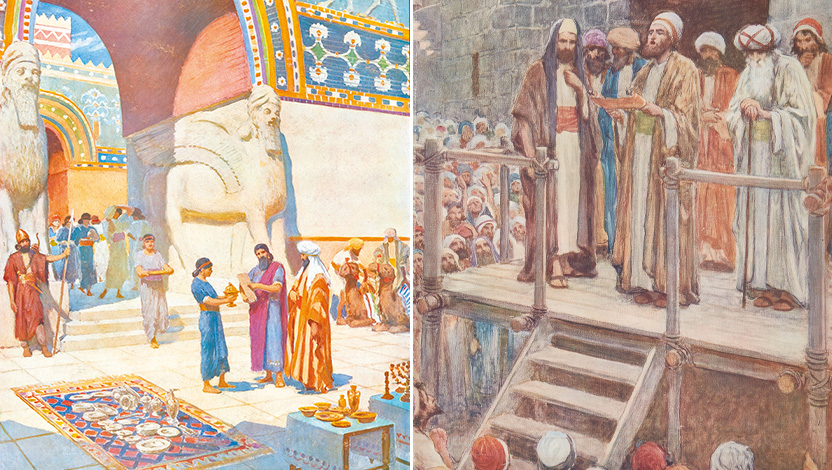

當我們談論上帝的「榮耀」(Glory)時,腦海中浮現的往往是舊約中充滿聖殿的煙雲、西乃山上的雷轟,或是啟示錄中碧玉般的寶座。然而,二十世紀重要的天主教神學家漢斯‧烏爾斯‧馮‧巴爾塔薩(Hans Urs von Balthasar)在其鉅著《上主的榮耀:神學美學》(The Glory of the Lord)中,提出了一個震撼人心的洞見:上帝最極致的榮耀,鮮少透過壓倒性的威嚴展現;更多時候,祂選擇了「虛己」(Kenosis)的樣式。

巴爾塔薩提醒我們,美不僅僅是形式上的和諧,更是真理的光輝。而基督信仰中最大的美,展現在上帝的自我虧損與給予之中。他在第七卷《新約神學》中解讀腓立比書第二章的「基督虛己詩」時指出,基督「本有神的形像……反倒虛己,取了奴僕的形像」,這不僅是倫理上的謙卑,更構成了神學上一種獨特的「降卑的美學」(aesthetics of descent)。

世人的榮耀邏輯是「向上」的:我們建造巴別塔,渴望塔頂通天;我們累積學位、財富與聲望,試圖讓自己變得更「大」、更「多」。但道成肉身卻是一條徹底「向下」的路徑。無限者向著有限者徹底敞開,全能者自願成為無能的嬰孩。

在伯利恆的馬槽裡,我們看見了一種令人眩暈的悖論:那位創造星辰的主,此刻卻需要受造物的乳汁來餵養;那位托住萬有的道,此刻卻成了無法言語的肉身。巴爾塔薩借用教父尼撒的貴格利(Gregory of Nyssa)的概念,形容這是一種「令人目眩的黑暗」(dazzling darkness)。正因為這份榮光隱藏在貧乏與軟弱之中,它才顯得如此驚心動魄,如此美麗。

這種「美」無意征服我們的感官,其終極目的在於喚醒我們的愛。如果是雷轟般的榮耀,我們只能恐懼戰兢地跪下;但如果是嬰孩般的無助,我們卻被邀請靠上前去,將祂抱在懷中。這就是虛己的美學──它不以強權壓制,而是以脆弱來與我們建立關係。

馬槽的共鳴:在不可控中遇見神

如果說「虛己」是上帝展現榮耀的方式,那麼「共鳴」(Resonance)就是祂與世界互動的頻率。

再次回到社會學家羅薩的觀點。他認為,現代人之所以感到異化(Alienation)與倦怠,是因為我們總想「控制」世界,將萬物變成我們可利用的資源。然而,真正的生命感來自於「共鳴」──那是一種雙向的、無法強求的、且會改變生命本質的相遇。

羅薩在《不可控的世界》(The Uncontrollability of the World)一書中強調,共鳴的一個關鍵特質是「不可控性」:你無法製造共鳴,你只能等待它的發生。

將臨期的馬槽,正是一個關於「不可控」與「共鳴」的極致隱喻。

試想那個第一個聖誕夜。對於凱撒亞古士督而言,世界是可控的,他透過「報名上冊」來清點人口、掌控稅收。但對於馬利亞與約瑟而言,一切都是失控的:身孕是意外的(聖靈感孕)、旅程是被迫的、產房是缺失的。然而,正是在這一切「不可控」的縫隙中,救恩發生了。

上帝沒有選擇在羅馬皇宮的中心發聲,那裡充滿了權力的噪音與控制的傲慢;祂選擇了邊陲的馬槽。因為馬槽是「空」的。正因為它是空的、是貧乏的,它才能成為一個巨大的共鳴箱。

當牧羊人在野地裡聽見天使的報信,他們展現了一種羅薩借用語言學術語所謂的「中動態」(Mediopassivity)生命姿態。他們既非完全被動的木偶,亦非主動掌控命運的強者,卻是一群「被呼召而回應」的人。他們放下手中的工作(停止控制),急忙往伯利恆去(積極回應),並在那裡「把天使論這孩子的話傳開了」。

這給予今日的我們極大的安慰。我們常以為,要經歷上帝的同在,必須透過更精密的教會策略、更完美的敬拜流程、或是更深奧的神學知識(這些都是某種形式的控制)。但聖誕節提醒我們:上帝的聲音,往往在我們承認自己無能為力、在我們計畫被打亂、在我們處於「貧乏」與「空缺」的時刻,最清晰地與我們共鳴。

靈修的操練:凝視空缺,拒絕填滿

那麼,身處繁忙歲末的我們,該如何實踐這份「降卑的美學」?

德國神學家潘霍華(Dietrich Bonhoeffer)在納粹監獄中寫下的書信,為我們提供了一份深刻的將臨期靈修指引。1943年11月21日,身陷泰格爾(Tegel)監獄的潘霍華在給好友貝格的信中寫道:「獄中的生活,幾乎就是將臨期的原型……一個人等待、盼望、做些無關緊要的小事,但這扇門是鎖著的,只能從外面被打開。」

這是一個震撼的意象:只能從外面被打開的門。

我們習慣由內而外地衝破大門,用我們的努力去抓取成就。但將臨期的靈性操練,是承認我們被困在罪與死亡的牢籠中,靠自己的力量無法逃脫。比起更多的自我提升,我們更迫切需要一位「闖入者」。

法國哲學家西蒙‧薇依(Simone Weil)在《重負與神恩》(Gravity and Grace)中也有類似的洞見。她有一章題為〈接受空虛〉(To Accept the Void)。她指出,人類有一種本能的恐懼,就是害怕心靈的真空。一旦出現空虛(無論是無聊、痛苦或渴望),我們就會立刻用想像力、娛樂或忙碌去「填滿」它,以獲取廉價的補償。

薇依說:「恩典填滿空虛,但它只能進入那裡已經有空虛的地方。」如果我們急著用歲末的狂歡、購物或廉價的宗教活動填滿心靈的每一個角落,恩典就無處落腳。

因此,今年十二月,我邀請你進行一項反直覺的靈修操練:拒絕填滿。

當你感到時間不夠用時,試著不要加速,而是刻意留白,在行程表中畫出一個「馬槽」。當你感到靈裡枯乾時,試著不要急著尋找興奮劑,而是安靜地凝視這份枯乾,承認自己的貧乏。像馬利亞一樣,在喧囂中保持內心的靜默,「反覆思想」。像潘霍華一樣,承認那扇門只能從外面打開,然後在信心中等待那位「闖入者」。

結語:參與生命的賦格

音樂中的「賦格」(Fugue),是一種透過多個聲部的模仿、追逐與交織,最終構成宏大和聲的曲式。它的美,摒棄了單一旋律的獨大,轉而追求不同聲部之間的退讓、聆聽與呼應。

歲末年終,是我們生命樂章中的一段賦格。我們不需要成為那個總是高亢的主旋律,也不需要試圖控制所有的音符。我們可以學習基督的樣式,稍微降低音量,稍微放慢速度,進入那「虛己」的節奏。

在這個季節,神學最美的姿態,或許不是站在講台上高談闊論,而是像那群牧羊人一樣,帶著一身的羊圈味與寒氣,單純地凝視著馬槽。在那裡,語言可能暫時失效,邏輯可能需要停頓,但正是在那裡的靜默與貧乏中,我們能重新聽見那微小的聲音──道(Logos)成了肉身,居住在我們中間。

這份恩典越過了那些自以為富足的人,單單臨到了那些承認自己靈裡貧窮、渴望被光照亮的人。

願我們在歲末的寒意中,因著凝視這份降卑的榮光,重新得著溫暖靈魂的力量。這力量並非來自我們的擁有,全賴那位「本來富足,卻為我們成了貧窮」的主。